Inhaltsverzeichnis

2. Ganghofers Karriere: Geschäftliches Geschick und sorgfältige Planung

3. Ganghofer, Hillern, Freytag: Bausteine für Bestseller

- Der Jäger von Fall: Vom Volksstück zum Hochlandkrimi

- Der Edelweißkönig: Der gezähmte Wildfang

- Die Martinsklause: Beängstigende Kontinuitäten

- Schloss Hubertus: Der vernagelte Alte

Verwendete Literatur

Abbildungsverzeichnis

Ganghofers Bahnfahrt

Es war so in meiner Studienzeit noch an der LMU, da gab es ja den Karstadt in der Fußgängerzone selig. Die hatten unten oft so Bücherwühltische, da hab ich ab und zu neigeschaut. Und die hatten mal einen Tisch mit grünen Bänden Ganghofer 1 DM pro Band.

Und ich halt so mit meinen Vorurteilen, die ich so hatte, wie sie jeder hat gegenüber Ganghofer, dachte mir: „Also den Spaß machste dir jetzt, das kann man bestimmt so schön ironisch feixend lesen und sich drüber lustig machen“, und hab mir halt so zwei drei rausgezogen – – und hatte das große Glück, dass der erste, den ich rausgezogen habe, war „Waldrausch“.

Ja, und das war dann eine ziemliche Überraschung, dass das mich dann doch anders erwischt hat, als ich dachte.

Da bin ich die nächsten Tage dann an die Bücherkiste zurückgekehrt und hab noch den Rest eingesackt, der einzusacken war. Und da begann dann so eine gewisse Leidenschaft für Ganghofer.

Thomas Willmann (Interview im Radiofeature „Heimatkunde-Ermittlungen zu Ludwig Ganghofer“ bayern 2, 18.07.2020, Minute 27:03 – 27:53)

Ludwig Ganghofer fährt Zug. Und weil das 1883 sehr sehr lange dauert, hat er für die Tagesreise eine großzügig bemessene Portion Weltliteratur im Gepäck. Zum Lesen, zum Zeitvertreib. Für die Karriere. Steht alles in seiner Autobiographie:

Im Vorfrühling 1883, wenige Wochen nach der Geburt unseres ersten Kindes, mußte ich von Wien nach München reisen. Zwei Bände Turgenjew, die ich auf die Reise mitgenommen hatte – die „Skizzen aus dem Tagebuch eines Jägers“ – fesselten mich so sehr, daß ich während der ganzen Tagesreise keinen Blick aus dem Fenster warf, nur immer ins Buch guckte, von Wien bis Salzburg. Es fing schon der Abend zu dämmern an, als hinter der Zollschranke die Reise weiterging.

Grenzübertritt. Und dann das. Sonnenuntergang mit Bergkulisse.

Und hinter einer einer von Dämmerung und Glutreflexen umwobenen Landschaft, die schneelos schon dem Morgen des ersten Veilchens entgegenträumte, stieg der beschneite Untersberg wie ein silberweißes, von tiefen Schattenrätseln durchwobenes Märchenbild in die Lüfte, schön und keusch, gewaltig und dennoch zart, umgaukelt von allem Erdenreiz und umflüstert von den Sagen vergangener Zeiten. Und neben ihm – wie Vasallen und Ritter an der Seite ihres Herzogs, mit violettem Stahl oder goldgebuckeltem Silber gerüstet – zogen die Gipfelketten der Berge bis zu endlosen Weiten.

Rätsel. Märchen. Sagen. Flüstern und Gaukelspiel. Unheimlich. Berggipfelketten wie eine Rittertruppe beim Herzog. In Rüstung. Zum Angstbekommen. Und zum romantischem Schwärmen.

Hatte die Lektüre Turgenjews mich vorbereitet auf die Wirkung dieses Bildes?

Wahrscheinlich. Vor allem aber Ganghofers Suche nach einem Romanstoff mit Bestsellerqualitäten. Da kommt ihm so ein bisschen Weltliteratur im Reisegepäck gerade recht. Wie wär‘s mit dem „Tagebuch eines Jägers“, nur aus Deutschland? Vielleicht im Berchtesgadener Land, rund um den Untersberg? Mehr Kulisse geht ja wohl auf keinen Fall. Das wär doch was!

Ganghofer macht allerdings in seinen Erinnerungen lieber die „Schönheit der Stunde selbst“ verantwortlich dafür, dass der „halbverschüttete Jubelbrunnen meiner Bergfahrten von ehemals“, selige Jugenderinnerungen, mit einem Mal wieder zu sprudeln beginnt. Liest sich halt besser. Aber: Wenn ein Schriftsteller aus dem Nähkästchen plaudert, nimmt er es selten mit der Wahrheit ganz genau.

Wer will schon kühl kalkulierende junge Väter auf der angestrengten Suche nach neuen Verdienstmöglichkeiten lamentieren hören, wenn er Sagen, Märchen und die ganz großen Gefühle haben kann. Der hochragende Untersberg. Helden der Vorzeit. Mit dabei: Träumereien von Seelengröße und Rittertum. Und über allem: Schattenrätsel im Glutreflex.

Worum es wohl eher geht und was Ganghofer sich überlegt: Berchtesgaden als naheliegender, noch unerschlossener touristischer Erholungsort, zwischen München und Wien, für die gestressten Großstädter. Das wird kommen. Da will ich hin, da mache ich Urlaub. Fehlt nur noch die passende Reiselektüre. Und genau diese Marktlücke hat Ganghofer, der junge Vater, „wenige Wochen nach der Geburt unseres ersten Kindes“ gerade für sich entdeckt. Und all die vielen, die sich so einen Urlaub gar nicht leisten könne, die freuen sich schon über die Lektüre allein. Flüsternd. Gaukelnd. Zum Träumen. Gewaltig und zart. Sagenhaft.

Ganghofers Karriere: Geschäftliches Geschick und sorgfältige Planung

Ludwig Ganghofer, Sohn eines Forstbeamten in leitender Funktion im bayerischen Staatsdienst, kommt schon früh in Kontakt mit den Bergen, den Wäldern und vor allem mit der Jagd, im Urlaub mit seinen Eltern. Als Student unterwegs, weisen seine Karrierepläne dann in die verschiedensten anderen Richtungen: Maschinenbau, Juristerei, oder doch lieber Schriftsteller? Entscheidend wird sein Aufenthalt an der Berliner Uni vom Herbst 1878 bis zum Sommer 1879. Er taucht ein in die Theaterszene der Weltstadt. Und er erprobt sich selbst als Schauspieler, auf dem Umweg über das Studententheater.

Mittendrin natürlich: Alpenkletterer, Gottversucher. „In den Theaterwochen meines Berliner Winters fand sich auch ein Weg, der mich selbst auf die Bretter führte. Die Berliner Studentenschaft plante eine klassische Vorstellung zugunsten eines Genesungsheims für kranke Lehrerinnen.“ Mit sicherem Gespür für einen populären Stoff nimmt Ganghofer in den Vorbesprechungen Einfluss auf die Stückewahl und „riet zu Schillers „Tell“, bei dem die jugendliche Begeisterung halbwegs zu ersetzten vermag, was dem Dilettantismus an theatralischem Können abgeht.“ Er selbst übernimmt eine Nebenrolle, das Ganze wird wohlwollend aufgenommen. Gottversucher finden immer ihr Publikum:

Die Szene von Geßlers Tod hatte rauschenden Erfolg. Hier wirkten die vierhundert jungen Menschen auf der Bühne, die gut dressierte Masse, die prächtigen Stimmen des akademischen Gesangsvereins, das stürmische Gefühl dieses Volkes von Zwanzigjährigen, der Pulsschlag von Begeisterung in dieser Jugend – und am meisten der große Dichter, dessen Werk nicht umzubringen war.

Nach der Promotion, die Ganghofer Ende 1879 lieber in Halle ablegt, wo geringere Ansprüche als in Berlin gestellt werden, steht für ihn fest: Er wird Schriftsteller, schreibt künftig Dramen und Romane. Die Wirkung von Gottversuchern kennt Ganghofer dank des Studententheaters. Fehlt noch etwas Tiroler Alpenleben. Sennerbuben, Almen, die gute Milchkuh, im Hintergrund die Berge. Und: Das einzigartige Erfolgsrezept, das Markenzeichen, ein besonderes Etwas.

1880. Zurück in München. Ganghofer, so berichtet er kokett in seinen Erinnerungen, quält sich in seiner Bude angeblich mit heroischen Stoffen und komplexen Versdramen. „Und eines Nachmittags, zufällig, bei einem Bummel, trat ich ins Café Maximilian. In einer Ecke, hinter einem mit Zeitungen beladenen Marmortische, saß Hans Neuert.“ Den Neuert kennt Ganghofer aus Berlin. Er ist der Chef der Schauspielgruppe vom Münchener Gärtnerplatztheater, zu der Ganghofer in Berlin während ihres dortigen Gastspiels Kontakt aufgenommen hat. Mit den Volksschauspielern im bayerischen Kostüm hat er sich in der preußischen Fremde auf Anhieb verstanden. Da kann man anknüpfen.

Von wegen Zufall. Ganghofer hat bestimmt schon in Berlin mal drüber nachgedacht: Vielleicht ist ein Volksstück wie bei Neuert sein Weg zu Erfolg? Und dass der gewiefte Theatermacher Neuert im Münchner Café regelmäßig tagesaktuell die Zeitungen durchsieht, um die neuesten Trends zu entdecken, hat er mit Sicherheit ganz genau gewusst.

Alle mal aufgepasst.

Im Café erzählt Ganghofer jedenfalls von seiner Idee für ein eigenes Ensemblestück, im volkstümlichen Milieu, mit bayerischem Dialekt, passend für das Theater am Gärtnerplatz. Spielen soll es in Ammergau, bei den Tiroler Alpen. „Neuerts Augen wurden immer größer. Und plötzlich griff er mit beiden Armen über den Tisch herüber und packte meinen Arm. ‚Aber Mensch! das ist ja famos! Das wär ja doch so ein Stück, wie wir’s brauchen!‘“ Ganghofer macht sich an die Arbeit, auf dem gelblichen Aktenpapier der bayerischen Forstverwaltung. „So richtig wußte ich selber gar nicht, was ich da machte. Ich nahm, was kam – und gab, was ich besaß. In neun Tagen und Nächten warf ich, was wie von selbst sich bildete, auf dieses gelbliche Aktenpapier meines Vaters hin, wie man eine Gelegenheitssache aus dem Ärmel schüttelt“.

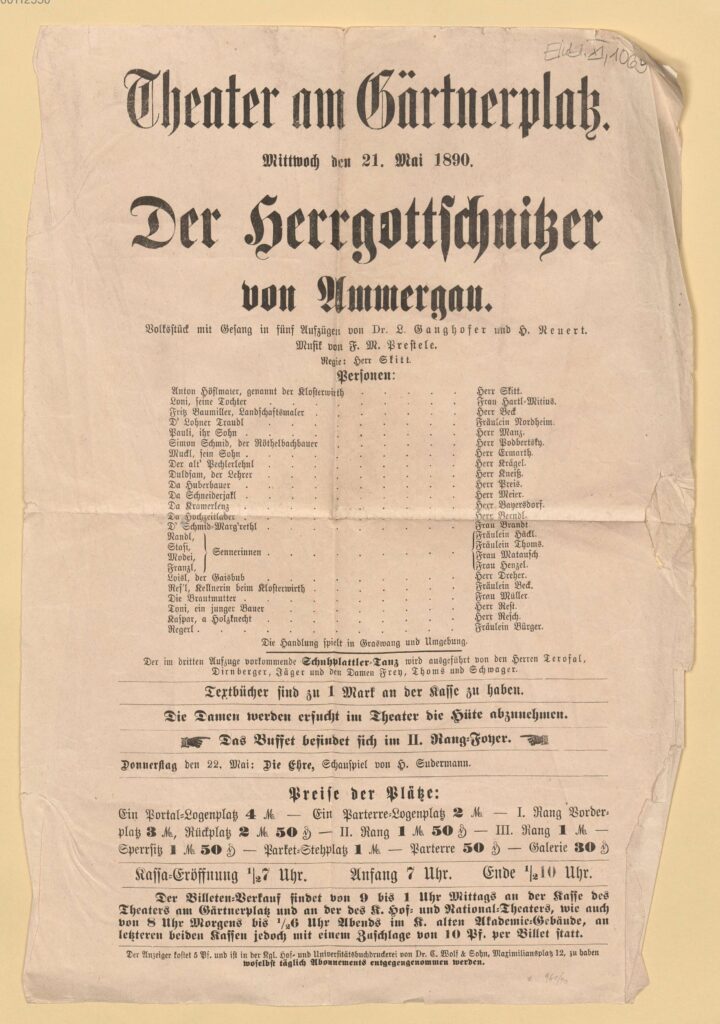

Geschüttelt oder nicht, das Drama kommt an. Keine antikisierenden Dramen in gedrechselten Versen mehr. Dialektstücke im ländlichen Alpenmilieu, auf gelbem Papier, das bringt den Erfolg. Ganghofer will es kaum geglaubt haben, er „guckte verwundert drein, als Hans Neuert mich in der Freude über mein Geschreibsel umarmte. Er hobelte die etwas kantige Sache als theatralischer Praktiker zu, stillte die Lücken und Sprünge mit lustigem Episodenwerk – und so wurde das Stück vom Gärtnerplatztheater zur Aufführung angenommen.“ Neuert, nicht ohne Grund ein eifriger tagesaktueller Caféhauszeitungsleser, peppt das ganze mit wirkungsvollen Effekten auf. Am 11. Juni 1880 ist es soweit, der „Herrgottschnitzer von Ammergau“ feiert Premiere in München.

Neuert nimmt das Stück mit nach Berlin, für eine dortige Erstaufführung am 6. Juni 1880. Und Ganghofers kantiges Geschreibsel kommt hier noch viel besser an: „Die Münchener hatten diesmal in Berlin nur ein einziges neues Stück: den Herrgottschnitzer. Am ersten Abend gab’s einen stürmischen Erfolg, der Tag für Tag einen ganzen Monat lang das Haus bis auf den letzten Stehplatz füllte. Die Anerkennung der Presse war einstimmig.“ Berlin! If you can make it there, you can make it everywhere.

Zufall oder nicht, Berthold Auerbach sitzt in der Berliner Premiere. Das spricht für erheblichen Buzz, den der „Herrgottschnitzer“ schon vor der ersten Aufführung in der Berliner Theaterszene verursacht hat. Warum sonst hätte Auerbach unbedingt dabei sein wollen? Er berichtet gleich am nächsten Tag brieflich seinem Freund Jakob:

Gestern sah ich ein Stück der Münchner Schauspieler: „Der Herrgottschnitzer von Ammergau“, ein Stück ganz im Dialekt, auch in den Empfindungen voll warmer Naturlaute und überhaupt ganz naturalistisch, dabei aber mit geschickten theatralischen Contrasten und auch einigem theatermäßigem Aufputz.

Seine Schwarzwälder Dorfgeschichten gefallen ihm zwar besser, aber Auerbach erkennt präzise die Qualität des Stücks: Dialekt und Theatereffekte, ruhig ein bisschen arg aufgeputzt für die Publikumswirkung. Lustiges Episodenwerk zwischendurch eben. Geschickte Kontraste, immer theatermäßig. Für Auerbach ist das „ein Schritt weiter“, „als ich wagte oder konnte“. Genauer gesagt: Zuviel von allem. Sich selbst sieht er mehr auf Seite der „Dauer der Kunst“. Kein Problem. Kunst für immer interessiert Ganghofer und Neuert sowieso nicht besonders. Stattdessen eher: Der stürmische Erfolg. Wie kriegen wir die Bude bis auf den letzten Stehplatz gefüllt?

Mit dem „Herrgottschnitzer“ geht das schon mal ganz gut. Fazit Ganghofer: „Als die Münchener heimkehrten zur Isar, wurde der Herrgottschnitzer im Theater am Gärtnerplatz wieder hervorgeholt und über hundertmal gespielt. Er war in Berlin zu Beinen gekommen, mit denen er über alle Bühnen wanderte, bis nach Amerika und Australien.“ Ganghofer ist ein gemachter Mann. Oder? Nicht ganz.

Die Rechte am „Herrgottschnitzer“ muss er erstmal verkaufen, um Schulden zu zahlen. Zwar wird er im Herbst 1881 Dramaturg am Wiener Ringtheater. Als es kurz darauf abbrennt, steht er wieder ohne Anstellung da. Und dann die Last der Familie: Am 07. Mai 1882 heiratet er die Schauspielerin Katinka, die er in Wien am Ringtheater kennengelernt hat, ihre Tochter kommt am 04. Februar 1883 auf die Welt. Aber keine Sorge. Ganghofer ist gut vernetzt, nicht nur in der Kulturszene Münchens, sondern vor allem in der Wiener Theaterwelt.

Die besondere Attraktion: Der Schuhplattlertanz.

Er fährt zwei- eigentlich sogar mehrgleisig, schreibt unverdrossen weiter an Novellen und Dramen, jetzt immer im volkstümlich-alpenländlichen Milieu, die er in verschiedene Richtungen unterzubringen versucht. Seinen Durchbruch verdankt er dem Roman „Der Jäger von Fall“, den 1882 er nach der Hochzeitsreise zurück in Wien beginnt. Parallel dazu oder in unmittelbarer zeitlicher Nähe arbeitet er denselben Stoff als dramatisches Volksstück „Der zweite Schatz“ aus. Es geht um Wilderer, ein uneheliches Kind und nichts weniger als Mann gegen Mann auf Leben und Tod. Mittlerweile hat er außerdem Novellen auf Vorrat liegen. Und er verfasst weiterhin Theaterstücke mit Hans Neuert.

Fehlt nur noch die Publikation. Zweifel am Zufall sind angebracht, der es Ende 1882 wieder gewesen sein soll. „Dann eines Morgens kam ein Brief von einem mir völlig fremden Manne, von dem Verlagsbuchhändler Alfred Bonz in Stuttgart.“ Ein Bekannter von Ganghofer hatte ihm das Manuskript des Hochlandromans „Der Jäger von Fall“ geschickt. Gute Freunde muss man haben! Bonz soll, so Ganghofer, geschrieben haben, „die Arbeit gefällt mir, ich nehme sie in Verlag, drucke zweitausend Exemplare, bezahle Ihnen sofort ein gutes Honorar und knüpfe nur die Bedingung daran, daß Sie mir auch Ihre nachfolgenden Werke zum Verlage anbieten.“ So einfach ist das. Die Freude bei Ehepaar Ganghofer ist groß: „Jetzt hatten wir festen Boden, konnten dem Gespenst der Sorge einen vergnügten Fußtritt geben und mit Vertrauen weiterwandern auf sicherem Weg.“

Und wie hat’s geklappt? Ganghofer nutzt seine vielen Kontakte, um seinen Roman unterzubringen, Bonz erkennt das Potential. Ist auch gar nicht so schwierig. Schließlich gilt Ganghofers Name seit dem Erfolg des „Herrgottschnitzer“ ohnehin etwas. Und vielleicht wäre ja die Dramenfassung irgendwo zur Aufführung gelangt. Oder ein Wochenblatt hätte Interesse gezeigt. Bonz publiziert tatsächlich nicht nur den „Jäger von Fall“ (1883), sondern vorher noch die Novellensammlung „Bergluft“ (1882), für die Ganghofer den „Herrgottschnitzer“ in eine Prosafassung umschreibt.

Gut und schön. Aber wir brauchen noch eine regelmäßige Publikation in der Welt der Illustrierten. Das gelingt Ganghofer durch den Kontakt mit Adolf Kröner, dem Verleger der „Gartenlaube“. Dort ist gerade eine Stelle frei geworden, passenderweise für genau das Alpenleben, mit dem Ganghofer sich gerade einen Namen macht: „Adolf Kröner hatte den Keilschen Verlag mit der Gartenlaube übernommen, Hermann v. Schmid, der Dichter der Klosterbäuerin und der Zwiderwurzen, war gestorben, und nun suchte Adolf Kröner eine ‚oberbayerische Zither‘ zur Nachfolge.“ Sie haben den Job, Herr Ganghofer. Als Oberbayer vom Dienst. Festgelegt auf das Alpenthema. Klöster, Bauern. Griesgram ab heute nur noch in zünftigem Dialekt, als „Zwiderwurz“. Zither dudeln, Tiroler Flair. So was in der Art, Sie verstehen?

Klar, etwas einseitig. Aber dafür gibt es eine sichere Stellung. Und die ist nicht zu verachten: Ganghofer schreibt für das beliebteste Wochenblatt in Deutschland, hat einen höheren Verdienst durch die Vorabpublikation als Zeitschriftenfassung, an die sich noch eine Buchpublikation anschließt. Vor allem: Seine Bekanntheit und Verbreitung steigt mit einem Mal ganz enorm. In der „Gartenlaube“ zu publizieren beginnt Ganghofer 1884, schon 1885 gelingt ihm mit seinem Roman „Der Edelweißkönig“ ein erster großer Erfolg für das Blatt.

Noch mehr Risikoabsicherung? Für Ganghofer keine Frage. Im Herbst 1886 übernimmt er zusätzlich eine Stelle als Feuilletonredakteur, Schwerpunkt Burgtheater und Kunst, beim „Neuen Wiener Tagblatts“, zusammen mit seinem Kollegen Vincenz Chiavacci. Sicher ist sicher. Und gute Freunde helfen mit.

Ganghofer, Hillern, Freytag: Bausteine für Bestseller

Fehlt nur noch das unverwechselbare Markenzeichen. Und da ist die Geschichte aus Ganghofers Erinnerungen, wie ihn vom Zugabteil aus die Abendkulisse des Untersberg im Schnee ergriffen romantisch schwärmen lässt, mindestens gut erfunden, trifft wahrscheinlich sogar den Kern. Denn hier sind alle Zutaten dabei: 1. Moderne Infrastruktur mit allen Annehmlichkeiten, 2. Fertig gesammelte Sagen, zur bequemen Weiterverwendung, für den wohligen Gruselblick zurück, 3. Die richtige Lektüre als Quelle und Anregungen. Nur dass das bei Ganghofer nicht der Turgenjew ist, sondern Hillerns „Geier-Wally“. Auf kompakte Bausteine reduziert. Die jeder versteht. Die immer funktionieren. Für maximale Wirkung.

Bahnfahren. Moderne Infrastruktur. Wenn Ganghofer im Vorfrühling 1883 eine Zugfahrt von Wien nach München unternimmt, nutzt er eine relativ neuartige Einrichtung. Die Verbindung von Salzburg nach Rosenheim gibt es schon seit August 1860, die Weiterfahrt von Rosenheim in die bayerische Hauptstadt München ist aber erst seit März 1871 möglich. Die Erschließung der touristischen Ziele hat schneller funktioniert. Seit 1866 gibt es eine kleine Bahnlinie, die Bad Reichenhall an die Verbindung Salzburg-Rosenheim anschließt. Und für 1888 steht eine Weiterführung dieser Touristenlinie über Bad Reichenhall bis nach Berchtesgaden an. Ganghofer entscheidet sich beim Blick aus dem Zugabteil nicht ohne Grund für den Untersberg und seine Umgebung. Leser von Romanen können die Sehnsuchtsregion demnächst einfach selbst besuchen und zur Erholung nutzen. Und wer in Berchtesgaden seine Ferien verbringt, liest nachher bestimmt gerne einen Roman zur Urlaubsregion. Die Eisenbahn bringt alle dorthin.

Fertig gesammelte Sagen. Zur bequemen Weiterverwendung. 1883 gibt es einen etablierten Kanon von Sagen rund um das Berchtesgadener Land, allseits bekannt, fertig auserzählt. Ludwig Bechstein hat sie schon 1853 in den „Deutsche Sagen“ gesammelt. Zu Berchtesgaden gibt es ganz viele: Im Untersberg schlummert ein Kaiser und wartet auf bessere Zeiten. Und es gibt wilde Frauen, Riesen und Bergmännlein in seinen unterirdischen Kammern. Der Watzmann schließlich, so erzählt man, trägt seinen Namen nach einem tyrannischen Herrscher: ein „rauer und wilder König“, „ein grausamer Wütherich“, „nur die Jagd war seine Lust“. Eines Tages hetzt er seine Hunde sogar auf eine unschuldige Hirtenfamilie. Das ist zuviel. Zur Strafe machen sich seine Jagdhunde über ihn und seine Familie her. Aus den Toten entsteht der Berg, „und so steht er noch, der König Watzmann, eisumstarrt, ein marmorkalter Bergriese, und neben ihm, eine starre Zacke, sein Weib und um beide die sieben Zinken, ihre Kinder – in der Tiefe aber hart am Bergesfuß ruhen die Becken zweier Seen, in welche einst das Blut der grausamen Herrscher floß, und der große See hat noch dem Namen Königssee“.

Hätte sich Ganghofer früher an die Arbeit gemacht, wäre die Angelegenheit deutlich komplizierter geworden. 1815 schreibt der Historiker Joseph Ernst von Koch-Sternfeld eine ehrwürdige „Geschichte des Fürstenthums Berchtesgaden und seiner Salzbergwerke“ in drei Bänden, für die er handschriftlichen Quellen und die Chronik des Klosterstifts auswertet. Dort findet sich so etwas wie ein historischer Kern der Sage.

Um 1100 stiftet die adelige Familie, der Berchtesgaden gehört, das abgelegene Gelände für ein Kloster. Eine Gruppe von Mönchen unter Propst Eberwein versucht tapfer die Ansiedlung und gerät, so die Chronik, in schlimmes Wetterbrausen: „Gestirne bewegten sich in ungewöhnlichen Bahnen, und schienen zu fallen; flammende Körper fuhren durch die Luft; vom 3. Jäner Nachts (1117) bis zum 4. Abends, während brausende Orkane Bäume entwurzelten, erbebte die Erde in heftigen Stößen, daß die Gebirge erzitterten, Felsen donnernd in die Thäler stürzten, und die Wände der Bergseen brachen“. Danach geben die Mönche erstmal die Klosterpläne auf.

Erst 1829, für einen Beitrag in „Aurora. Zeitung aus Bayern“, baut ein gewisser Alpinus um die tosenden Vulkane, Donner, Flammen und einstürzenden Felswände herum eine richtige Geschichte, die noch nicht ganz zu Bechsteins Fassung passt und etwas sozialkritischer daherkommt. König Watzmann hetzt seine Hunde in wilder Jagd auf seine Untertanen und freut sich an dem Blutbad. Nach der Gewitternacht sind nur er und ein Sohn in ein Gebirge verwandelt, und der Königssee ist aus dem Blut der getöteten Bauern entstanden, auf das die beiden zur Strafe blicken müssen. Die Sage von Alpinus wandert in leicht abgewandelter Fassung durch weitere Zeitungen, die Märchenzahl sieben für die Kinder des grausamen Königs taucht hier erstmals auf, und Bechstein übernimmt sie nur zu gerne in seine Sammlung hinzu. Macht sich besser.

Die Watzmannsage wird gleich in zweifacher Hinsicht zentral für Ganghofers schriftstellerische Arbeit rund um das Berchtesgadener Land. 1. Der inoffizielle Name für seinen Romanzyklus lautet „Die sieben Watzmannkinder“. 2. Die Hauptrolle im chronologisch ersten Roman, der „Martinsklause“, spielt ein gewisser Herr Waze.

Ganghofer beginnt schon in den Jahren 1883 – 1885, während dreier Sommerurlaube in Berchtesgaden, mit den Planungen für einen Romanzyklus von sieben historischen Romanen, die vor Ort spielen sollen. Er nennt den Zyklus, passend zum Sagenbestand, die „sieben Watzmannkinder“. Für die Idee bemüht er kein weit hergeholtes Vorbild. Die Anregung holt er sich vielmehr aus den unmittelbar vergangenen Jahren, natürlich gleich von dem größten Bestseller im Bereich der Historienromane der siebziger Jahre, dem sechsbändigen Romanzyklus „Die Ahnen“ von Gustav Freytag. Freytag erzählt darin, basierend auf seiner älteren populärwissenschaftlichen Darstellung „Bilder aus der deutschen Vergangenheit“, die deutsche Geschichte anhand einer einzigen Familie in erzählerischer Form. Dafür greift er pro Band, beginnend mit dem 4. Jahrhundert n. Chr., jeweils eine andere historische Phase aus der deutschen Geschichte heraus und zeigt, wie sich ein Familienmitglied in dieser Zeit so durchschlägt. Freytag kommt in sechs Bänden bis zum 19. Jahrhundert. Die Romane erscheinen in regelmäßiger Folge von 1872 – 1880, jeder Band verkauft sich sofort in höchster Auflage, Freytags Name allein zählt schon als Lese- und Kaufargument.

Ganghofer verändert zwei Größen: Statt der Familie stellt er eine Region in den Mittelpunkt, nämlich Berchtesgaden, und er macht keine größeren zeitlichen Sprünge, sondern konzipiert für jedes Jahrhundert seit Gründung des Klosters Berchtesgaden je einen Roman. Beginnend mit dem 12. Jahrhundert gelangt er bis ins 18. Jahrhundert. Das passt, gibt 7 an der Zahl. Ganghofer schreibt in loser Folge bis an sein Lebensende an den „Watzmannkinder“, ohne sich an die Chronologie zu halten.

Den chronologisch ersten Berchtesgaden-Roman aus dem 12. Jahrhundert veröffentlicht Ganghofer 1894, zuerst in der „Gartenlaube“, dann als Doppelbandroman. Die Watzmannsage, zusammen mit den Untersberg-Sagen, die sich bei Bechstein finden, zieht sich genauso durch den Roman wie die historische Chronik, die Ganghofer bei Koch-Sternberg findet. Ganghofer kombiniert munter die historische Mönchsexpedition, geleitet von Propst Eberwein, mit der Sage, aus der er sich einen Herrn Waze konstruiert. Der sieht die christliche Ansiedlung als Angriff auf seine Herrschaft und will die „Kuttenlupfer“ wieder loswerden, tatkräftig unterstützt von seinen sieben rauhbeinigen Söhnen, die ihren Vater an wüstem Benehmen noch zu übertrumpfen versuchen.

Ganghofer erfindet eine origin-story um Eberwein hinzu, der als Findelkind aufwächst, von Mönchen aufgenommen wird und seinen Namen nach dem Wildschwein trägt, in dessen Nähe er als Kleinkind gefunden wird. Und er ergänzt als achtes Kind eine Tochter des Herrn Waze, die schöne und unabhängige Recka, die sich so gar nicht in die wüste Männertruppe einfügt und vom Andenken an ihre verstorbene Mutter Friderun leiten lässt.

Die historische Chronik nach Koch-Sternfeld bekommt einen Ehrenplatz in der Handlung. Am Schluss des Romans gibt es ein gigantisches Erdbeben, dem der von allen so genannte Berg König Eismann genauso zum Opfer fällt wie der benachbarte Bergsee. Darunter begraben liegen Waze und seine Familie, die gerade die Mönche gewaltsam vertreiben wollten. Anlass genug, die neu entstandene Bergformation Watzmann zu nennen.

Hillern. In kompakten, gut funktionierenden Bausteinen. Ganghofer greift aus dem Alpen-Bestseller, der schon da ist, genau die Elemente heraus, die den maximalen Effekt versprechen. Regel: Es muss jeden packen. Wir lassen weg, was Vorwissen voraussetzt. Stattdessen die großen Gefühle, für jedermann. Schockmomente, Handlung mit Fallhöhe. Was den Leser stark bewegt. Eben noch ruhig, plötzlich aufgewühlt.

Sechs Bausteine, „Geier-Wally“-erprobt, setzt Ganghofer im Laufe seiner Karriere gerne ein, in immer neuer Kombination, und baut sie zu aufregenden Hochlandgeschichten aus:

- Der staunende Wanderer: Die „Geier-Wally“ wird von einem Wanderer bewundert, der sich von einem Ortskundigen informieren lässt. Wie eine Leser-Stellvertreterfigur nimmt der Wanderer aus der Distanz Kontakt zur fremden Welt des Alpenlebens auf. Allmählich lernt er sie kennen. Um sich dann gefangen nehmen zu lassen.

- Der Abhang am Wildbach: Wally steht furchtlos am Abhang und träumt, unter sich die Wildbach-Fluten der Ache. So eine Alpenbewohnerin erträgt die Gefahr und die Kontraste. Wilde Wasser, schroffe Felsen, die Absturzgefahr, so etwas schreckt ihn nicht.

- Den Abhang hinunter zum Geiernest: Schon wieder der Abgrund, diesmal als Szene für den Wildtierfang. Wally lässt sich den Abhang hinunterseilen, hebt mal eben einen Junggeier aus dem Nest. Auch der Angriff eines Elternteils schreckt sie nicht. Der Geier wird dann ihr einziger Freund, mit den Mitmenschen hat sie so ihre Probleme.

- Ein Zweikampf, auf der Holzbrücke, über dem Wildbach: Eine Variante des Abhangs, jetzt mit mehr Action und Todesgefahr. Der mordbereite Vincenz lauert dem Bären-Joseph auf einer Holzbrücke auf, als Auftragskiller. Der Kampf über dem Abgrund ist schon spannend genug. Aber dann fällt auch noch jemand herunter! Dazu gehört der anschließende Rettungsversuch. Wally steigt wieder am Seil die Brücke, auf der Suche nach dem Vermissten und zur Rettung des Schwerverletzten.

- Geisterglaube: Wally glaubt an die seligen Fräulein und Vater Murzoll, mit denen sie in der eisigen Kälte Kontakt aufnimmt. Mag sein, dass das die eigenen Leidenschaften sind, wie der Pfarrer ihr erklärt. Für sie sind die Sagengestalten Realität, von denen die alten Mütterchen ihr glaubhaft erzählt haben.

- Kontinuität des Heidentums: Der Pfarrer schafft es, aus der Dorf-Brunhild Wally eine Christin zu machen. Sie und Joseph finden zusammen, und die heidnischen Gespenster scheinen vertrieben. Aber trotz aller Bekehrungspsychologie tauchen hinter Wally und Joseph am Ende dann doch wieder Brunhild und Siegfried auf. Und man fragt sich: Wieviel Christentum gibt es da eigentlich in der Alpenwelt? Ein unangenehmes Gefühl stellt sich ein: Zu stark sind die heidnischen Typen, denen die Figuren verhaftet sind.

Wie gehabt gibt es dialektales Sprechen, Fußnoten, gelehrte Anspielungen, sogar lateinische Zitate. Bei Ganghofer kommt es auf Sound und Stimmung an. Sein Latein kann man überlesen, sich am Klangfaktor freuen, für ein Schattenrätsel vergangener Zeiten nehmen. Gleich geht es weiter, mit der nächsten, packenden Aktion.

Geschickt gewählt, klug geplant, Herr Ganghofer! Wie immer dauert es ein bisschen mit der Umsetzung.

Das Manuskript des „Klosterjägers“, dem Roman aus dem 14. Jahrhundert, stellt Ganghofer nach einem Jahr Vorarbeiten im Frühling 1891 fertig. Passt zwar chronologisch nicht, traut er sich aber am ehesten zu. Diesen ersten Berchtesgaden-Roman reicht er bei Kröners „Gartenlaube“ ein. Dort ist man begeistert. Der Text – und die Aussicht auf weitere „Watzmannkinder“ – verschafft ihm einen neuen, lukrativeren Vertrag mit dem Wochenblatt, der ihn endlich gut absichert. Ganghofer gibt Ende 1891 seinen Job als Wiener Feuilletonredakteur auf. Ab jetzt schreibt er nur noch Romane und geht die wirklich großen Projekte an.

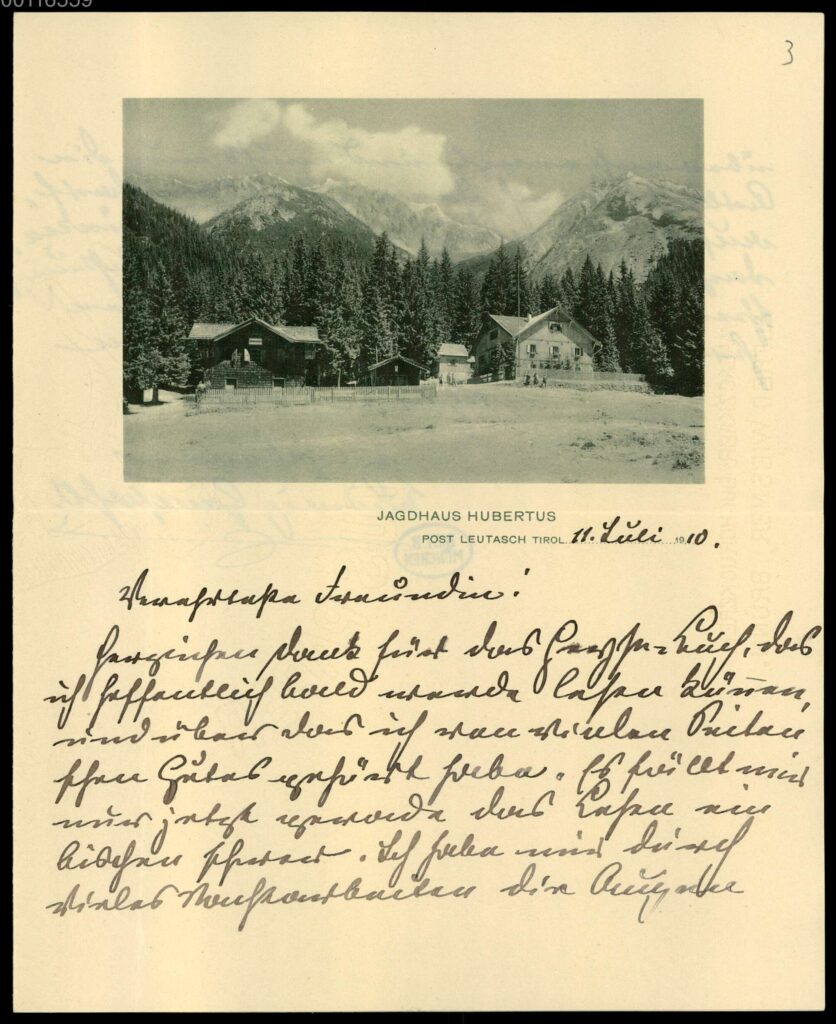

1892 erscheint der „Klosterjäger“ in der „Gartenlaube“, dann 1894 die „Martinsklause“. 1895 gibt es, diesmal nur als Buchausgabe, „Schloss Hubertus“, sein größter Erfolg außerhalb der historischen Romane. Und so geht es fleißig immer weiter.

Ganghofer hat es geschafft! Parallel zum Schreiben unternimmt er eine Europatour und lässt sich mit gleich zwei Wohnsitzen häuslich nieder. Im Literaturlexikon liest sich das so: „1893 verließ G. Wien, lebte demnächst am Starnberger See, in Meran, in Italien und gründete sich 1895 in München ein festes Heim, das er im Winter bewohnt, während er seit 1897 im Sommer und Herbst auf seinem Besitztum „Hubertus“ auf der Tillfußalpe im Wettersteingebiet weilt“ (Franz Brümmer, Lexikon der deutschen Dichter, 1913).

Auf extra gedrucktem Briefpapier.

Im Ferienhaus wie in der Stadtwohnung empfängt Ganghofer gerne Gäste aus der Münchner Gesellschaft und betätigt sich fleißig als Netzwerker in der Kulturszene. Seine Romane schreibt er meistens nachts, vorher verabschiedet er sich von seinen Besuchern.

Ganghofers Gottversucher

Und wo sind die Gottversucher? Auch wenn Ganghofer seinen Tell kennt und Hillerns „Geier-Wally“ zur Orientierung immer bei sich trägt: Das braucht seine Zeit. Wir sehen uns das mal genauer an, anhand der vier wichtigsten Romane bis 1895. Merke: Geduld wird belohnt.

- „Der Jäger von Fall“ im Kampf gegen den geheimnisvollen Wilderer. Handfeste Action, Männer gehen aufeinander los, Zweikampf. Es kann nur einen geben.

- „Der Edelweißkönig“, die junge Veverl glaubt fest an ihn. Ein Wildfang, sagengläubig und von Geistern beseelt. Wie die „Geier-Wally“, nur weniger schroff. Das Gottversuchen lässt sie lieber bleiben.

- „Die Martinsklause“. Endlich Gottversucher, wie wir sie kennen. Gleich zweimal, erst eine schöne Frau, dann ein frommes Ehepaar. Und eine Menge Spannungselemente aus der „Geier-Wally“.

- „Schloss Hubertus“. Der Höhepunkt. Ein alter Mann hebt lieber selbst das Adlernest aus, seine Tochter braucht er dafür nicht. Sozusagen ein Stromminger ohne Wally, ein Gessler ohne Tell.

Der Jäger von Fall: Vom Volksstück zum Hochlandkrimi

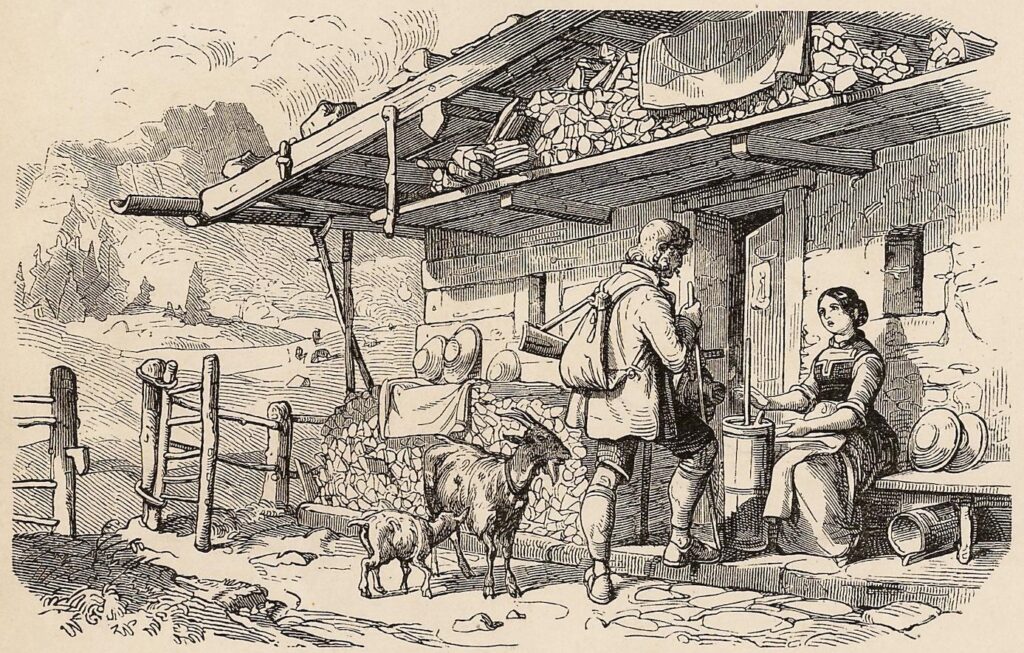

„Der zweite Schatz. Volksschauspiel in vier Aufzügen“, 1883. Die Handlung seines ersten eigenständigen Bühnenstücks liest sich, als hätte Ganghofer direkt vom Alpenleben-Bilderbogen von 1849 übernommen, was dort als Ort und Liebesgeschichte noch der Fantasie des Betrachters überlassen ist.

Ein fescher Bauernbub, nennen wir ihn Blasi, besucht regelmäßig die schöne Sennerin, wir wollen sie Modei nennen, auf der Alm, wo sie als Sennerin arbeitet und das Butterfass schwingt. Die beiden verlieben sich, es kommt zu Zweisamkeiten, mehr noch, Modei wird schwanger. Der Bauernbub, Sohn eines reichen Großbauern, verspricht ihr die Heirat, das sind aber leere Worte. Es kommt wie, es kommen muss: Das Kind ist auf der Welt. Blasi will sich Modei nur als Geliebte halten, bei der er einen Rückzugsort sicher hat. Ansonsten folgt er lieber den Pläne für die arrangierte Ehe, die sein Vater geschmiedet hat. Modei fügt sich notgedrungen, das Kind muss zu ihrer Mutter ins Dorf.

Später. Blasi schaut weiter bei Modei vorbei, als wäre nichts, macht es sich gemütlich und lässt sich am Herd bewirten. Wenn da nicht noch ein anderer Bauernbub wäre, der Friedl. Er liebt Modei aufrichtig und ist bereit mehr zu sein als ein biologischer Vater, er will sie heiraten und Verantwortung übernehmen. Winkt ihm Modei vielleicht gerade mit ihrem Hut in der Hand zu? Ein Konflikt zwischen den beiden Rivalen zeichnet sich ab.

Ein weiteres Problem: Blasi nutzt Modeis Alm als Versteck und Zwischenstation, wenn er auf Wildererei ausgeht. Denn er ist der Wildschütz, der von allen Jägern gesucht und nach seinem auffälligen Schuhabdruck „Neunnägler“ genannt wird. Der Konflikt verschärft sich: Friedl ist Jagdgehilfe und muss berufsbedingt auch den Wilderer fangen, auf Leben und Tod.

Blasi, der geheimnisvolle Neunnägler, wird uns gleich zu Beginn der Bühnfassung als Unsympath vorgestellt. Er ballert um sich und tötet das Wild, wie es ihm gefällt: „Ja – der Nam‘, der kommt halt von seiner Fährt’n her. Weißt, Füß‘ hat er – a so – und jeder Schuh is in der Mitt’n mit neun Näg’l b’schlag’n. Du mein Gott, wo die Fährt’n hinführt, da möcht’s ei’m graus’n. All’s bringt er um, jahrige Gamskitzl’n, Rehgais’n, Hirschkälber“.

Die gerechte Strafe kommt in Gestalt von Hies, dem Jagdkollege von Friedl. Modei kümmert sich gerade an ihrer Almhütte um Friedl. Plötzlich kracht’s.

(Im gleichen Augenblicke fällt links in die Höhe ein dumpfer, nicht zu sehr hörbarer Schuß.)

Modei (fährt auf).

Friedl. Das war der Hies.

Modei (langsam). I weiß net – mir is der Hall durch und durch ‘gangen.

Was da passiert ist, erfahren wir auf dem Wege des Botenberichts. Hies taucht bei Modei auf und macht wirre Andeutungen. Modei muss raten, ihr Bruder Lenzl bestätigt: Blasi ist tot, gestellt beim Wildern, erschossen vom Hies. Am Ende glühen die Alpen. Und das Liebespaar liegt sich, musikalisch begleitet, schaurig-glücklich in den Armen.

Friedl. Heiliger Gott, Hies – wie schaust Du aus – weiß wie a Wand!

Hies. (langsam dem Hintergrunde zuschreitend). Ja, ja!

Friedl. Wo hin denn?

Hies (im Absteigen). Heim! – I hab‘ am Landg‘richt a G’schäft. (Ab.)

Friedl. Jesses- da is ‘was g’scheh’n!

Modei (springt auf). Der Blasi!

Lenzl. (nickt bejahend mit dem Kopfe).

Modei (sinkt zurück).

Friedl (fängt sie in seinen Armen und drückt sie an sich). […]

(Das rote Licht der untergehenden Sonne fällt auf die Gruppe; Alpenglühen; leise setzt die Musik ein.)

Ganz anders die Romanfassung. Hier gestaltet Ganghofer das Duell breit aus, unterstützt von bewährten Bausteinen aus der Hillern-Werkstatt: dem Zweikampf, auf der Holzbrücke, über dem Wildbach. Vincenz gegen Joseph. Und zur Einführung in die Szene gibt es den staunenden Wanderer.

Gleich zu Beginn des Romans wird der gefährliche Holzsteig vorgestellt, uns Lesern und einem Besucher, der sich die Alpenwelt erstmal erklären lassen muss. Friedl zeigt einem Herrn Doktor Benno Harlander die Jagdgebiete. Der, ein Greenhorn und ganz der Typ staunender Wanderer, ist fasziniert von dem Wildbach, der tief unter der Holzbrücke fließt, „und schaute, über das Geländer gebeugt, hinab in die Tiefe der Schlucht.“ „Je mehr sich die Schlucht senkte, um so näher traten die beiden Wände zueinander, und da von ihnen abwechselnd zu beiden Seiten massige Felsklötze nach der Mitte zu hervorsprangen, bildete die Schlucht ein vielzerrissenes und zerklüftetes Zickzack.“ Unten „floß das Wasser der Dürrach, bald niederrauschend über kleine Fälle, bald tiefe, stille Kessel bildend, bald wieder hinplätschernd über leicht geneigte Kiesgründe.“ Benno kann sich nicht sattsehen an dem „Wasser mit smaragdgrüner Farbe“ und einer sonnenbeschienenen Stelle, wo „die schimmernden Forellen spielen“. Friedl ist schon vorgelaufen und muss den trödelnden Jagdgast aus seiner romantisch-verzückten Stimmung rufen.

Wo die schimmernden Forellen spielen.

Was Harlander bestaunt, wird am Ende des Romans zum Schauplatz eines tödlichen Zweikampfs, Mann gegen Mann. Hies verfolgt Blasi, der sein Gewehr verloren hat, bis auf den Steg über die Dürrach und will ihn mit der Büchse in der Hand zum Aufgeben zwingen. Da taucht Lenzl, Modeis Bruder, auf, und versperrt Blasi den Weg. Hies kann nur noch zuschauen: „Er sah, wie Blasi mit der ganzen Wucht seines Körpers auf Lenzl einsprang, wie dieser wankte und im Wanken mit beiden Händen nach Blasis Joppe griff, wie er fiel und im Fallen den anderen nachriß, und wie die beiden mit einem doppelten Jammerschrei hinunter stürzten in die gähnende Tiefe.“

Hies holt Hilfe, Friedl lässt sich abseilen. Blasi ist tot, Lenzl kann schwerverletzt geborgen werden, stirbt jedoch bald, umsorgt von seiner Schwester Modei.

Geschickt übersteigert Ganghofer die Hillernschen Bausteine. Der staunende Wanderer lässt sich allzu sehr von wild-romantischen Gefühlen hinreißen. Der Wildbach erscheint fast zu beschaulich, der Steig ist nichts weiter als Kulisse. Umso schlimmer endet der Zweikampf. Wo Wally ihren Joseph noch schwer verletzt retten kann, findet Friedl nur mehr einen Toten und einen Sterbenden. Der Kontrast zum malerischen Bild, in dessen Betrachtung sich Benno Harlander andächtig versenkt, könnte größer nicht sein. Hillerns Motive ja, aber auf die Spitze getrieben. Die versonnene Alpenschau trifft auf Mord und Totschlag. Rücksichtslose Wilderer vor der Büchse des Jägers. Halsbrecherische Rangelei auf wackeliger Holzbrücke. Atemberaubend. Schockierend.

Der Edelweißkönig: Der gezähmte Wildfang

Zentral für den „Edelweißkönig“, mit Dank an Minna Hillern: 1. Der Abhang am Wildbach, 2. Geisterglaube. Beides zusammengeführt in einer überraschenden Kombination. So schreibt Ganghofer seinen ersten richtigen Bestseller. Wieder mit dabei: ein Liebespaar, eine ungewollte Schwangerschaft.

Baustein 1: Ferdl. Das Bauernkind Ferdl, als Soldat in der Münchnerstadt, stellt Graf Luitpold zur Rede, einen Spielkameraden aus Kindertagen. Vorangegangen ist der Selbstmord der Schwester Johanna: Sie war unverheiratet schwanger vom jungen Leopold und fürchtete um ihren Ruf. Zwischen den Männern kommt zum Streit, Ferdl glaubt, Luitpold getötet zu haben. Er flieht zurück in die heimatlichen Berge, die Polizei wird bei seinem Bruder, dem Finkenbauer Jörg, vorstellig: Ferdl sei, so der Polizist, „vom Regiment desertiert“. Und gesehen worden, wie er eilig aus dem Grafenhaus stürmte. „Und droben haben s‘ den jungen Grafen gfunden, unter der Tür, von Blut übergossen, mit eim Säbelhieb gradaus über d’Stirn. Der Ferdl hat ihn erschlagen, Finkenbauer! Dein Bruder!“

Ferdl will nach Österreich, über die Grenze. Er muss die Berge hinauf, entlang der Höllbachklamm. Dort lauert leider schon die Polizei. Sie ahnt, wo Ferdl lang will und kennt die Stelle, „an der die Schlucht ihre Ränder so nah aneinander zieht, daß sie mit einem herzhaften Sprung zu übersetzen war“. Unten in der Tiefe schäumt der tosende Wildbach, ehrfurchtsgebietend, angsteinflößend.

Ganghofer malt die Wildbach-Szene auch in diesem Roman wieder anschaulich aus, „überall jäh abstürzendes Gestein; bald erweiterte sich die Schlucht zu riesigen Kesseln, in deren Abgrund die milchweiße Brandung kochte, bald wand und krümmte sie sich im Bogen,“ „überall entquoll eine dunstige Kälte dem Abgrund, und dünne Nebel schwebten herauf, um in der Sonne zu zerfließen.“

Ferdls Flucht scheitert. Kommandant und Gendarm stellen ihn, er soll sich ergeben, sie sind bewaffnet. „Schon schnellte sich Ferdl mit hohem Satz hinaus über den Rand der Schlucht. Die Verzweiflung mußte ihm die Kräfte zu solchem Sprunge gegeben haben – glücklich erreichte er auch mit den Füßen das andere Ufer, doch unter der Wucht des Anpralls brachen ihm die Knie.“ Ferdl stürzt jäh den Abhang hinunter. „Ein dumpfer Schlag – das Rasseln und Poltern der nachstürzenden Steine – und aus der Tiefe war nur noch das Brausen und Rauschen des Wassers zu hören.“

Der Finkenbauer, eilig herbeigerufen, sucht vergeblich die Klamm ab, wo immer sie zugänglich ist. Ferdl bleibt verschollen.

Fleckig. Schiefer Buchrücken, Einband ausgefranst. Zerfleddertes Lesebändchen. Von Generationen zerlesen.

Baustein 2: Veverl. Veverl ist ein Waisenkind und wohnt beim Finkenbauern, „ein Mädel, das kaum das sechzehnte Jahr überschritten haben konnte“. „In dem halb kindlichen, halb jungfräulichen Gesicht mit dem schlanken Näschen, dem kirschroten Mund und den runden Wangen paarten sich gesunde Frische und ein leiser Ausdruck von Schwermut.“ Liegt es an den „großen Rehaugen“?

Veverl glaubt an Geister, das erzählt sie gerne und oft den Kindern, so wie sie es von ihrem Vater gelernt hat. „Und so hat jeder Stein sein‘ eigenen Geist: der Kreidenstein, der Blutstein, der Eisenstein, der Salzstein, der Marmelstein, und überhaupt a jeder, hat mein Vater gsagt!“ „Die Bäum aber, und die Pflanzen und Blümeln, die haben Geisterinnen, wo man Feyen heißt“. „Und so gibt’s an Almrauschfey, an Enzianweibl und a Steinrautalfin.“

Einen Lieblingsalf hat Veverl auch. „Grad an einzigs Blüml, dös schöne Edelweiß, dös droben wachsen tut z’höchst auf die Berg, dös hat an Mannergeist, der’s hüten tut und schützen. Und dem sein Nam heißt Edelweißkönig. Der hat a freundlichs Gsicht mit blaue Augen, an braunen Bart und braune Lockenhaar.“

Die seligen Fräulein mit den Eisaugen und der eiseskalte Vater Murzoll sind zu niedlichen Märchengestalten umdefiniert. Das Veverl ist ein gezähmter Wildfang. Sie hat da so ihre Ideen, noch von Vaters her, es gibt aber kein Aufbegehren. Den Aberglaube müssen wir ihr trotzdem austreiben, so wie der Pfarrer bei Wally.

Die Verbindung: Die Sage vom Edelweißkönig. Veverl verirrt sich im Wald, ein Unwetter kommt auf und sie gerät in die Nähe des Höllbachklamm. Angsterfüllt pflückt sie ein Edelweiß und beschwört seinen Alfen.

Da loderte mit einem blechernen Donnerschlag, unter dem die Erde bebte, ein Blitzstrahl aus den Wolken, bei dessen flammendem Schein der Wald und die Berge wie in Feuer zu schwimmen schienen. Und mit gellendem Aufschrei warf sich Veverl rückwärts gegen den Fels. Wenige Schritte vor ihr, in der lohenden Helle, sah sie eine Gestalt in grauem Mantel, mit geisterblassem Gesicht, das ein Bart umrahmte. Und über dem dunklen Haar der Spitzhut, den eine Krone von Edelweißsternen schmückte.

Blitz, Donner, Flammenschein, lohende Helle. Berge schwimmen in Feuer. Was für eine Kulisse! Ein geisterblasser Mantelträger, mit Bart und Lockenhaar, Edelweiß am Hut. Das muss er sein, der Märchenprinz!

„Ein seltsames Gefühl, halb Schreck, halb freudiger Schauer, durchzuckte sie bei dem Gedanken, daß es nun wirklich so gekommen war, wie sie in ihrer Not geträumt und gehofft hatte: der beschworene Alf war ihr erschienen“. Es ist, so ahnen wir, natürlich der Ferdl, der in einer Höhle abseits der Klamm Unterschlupf gefunden hat. Und er schlägt sich so durch, weil ihn sein Bruder, der Finkenbauer, heimlich versorgt.

Veverl träumt lieber weiter, für sie scheint „sich das unterirdische Reich des Alfen in jener Pracht [zu] enthüllen, die sie in ihren Träumen sich ausgemalt hatte“. Sie „hörte nur das Knistern der Fackel und jenes geheimnisvolle Murmeln und Rauschen“, das der Höllbach verursacht. „Staunend betrachtete sie die im Fackelscheine glitzernden Wände, die ihr von tausend Edelsteinen übersät schienen. Über diese Wände wölbte sich eine von funkelnden Tropfen und Zacken starrende Kuppel, die bei dem Spiel der zuckenden Lichter und Schatten sich ansah, als tröffe sie von flüssigem Erz – von Gold und Silber, wie Veverl meinte.“

Der Sound. Knistern, Murmeln, Rauschen. Die Stimmung. Funkelnde Tropfen, zuckende Lichter, wie Gold und Silber. Mehr braucht es nicht, Veverl ist träumend entrückt. Und Ganghofers Leser gleich mit.

Ein Happyend gibt’s auch. Luitpold reist an, ist genesen, versöhnt sich mit Ferdl. Alles ein tragisches Missverständnis. Er hätte Johanna geheiratet! Ferdl wird mild bestraft für die Desertion und kann seine Veverl heiraten. Sie muss sich bloß verabschieden von den liebgewonnenen Geistergeschichten.

Kein Schwärmen mehr für den Edelweißkönig, sie umarmt jetzt den echten Ferdl: „Mit aller Innigkeit ihres Wesens umschlang sie den köstlichen Besitz, den ihr Herz gefunden und erworben, während jene traumhafte Welt, in der sie bislang gelebt und geatmet hatte, in Trümmern bracht. Die Königsblume ohne Macht und Geheimnis! Kein Edelweißkönig! Kein Alfenreich! Nicht Wunder noch Zauber! Alles nur greifbare Wirklichkeit!“ Anders als Wally kommt Veverl lieber selber drauf. Und ist zufrieden mit der Liebe zum Ferdl.

Auch wenn er sich fleißig bei Hillern bedient: Erst Ganghofer gelingt es, die Bausteine so kunstvoll zusammenzuführen. 1. Einer stürzt den Abhang hinunter. Verwildert, versteckt sich, schlägt sein Lager in einer dunklen Höhle auf. Und sieht irgendwann aus wie der Edelweißkönig. 2. Die andere glaubt ganz fest an ihre Geister. Nimmt den Anschein für Wirklichkeit, den Ferdl für den Edelweißkönig. Und erkennt erst am Schluss, dass sie sich in einen normalen Menschen verliebt hat.

Seine Leser nehmen Ganghofer die abenteuerliche Konstruktion locker ab und lassen sich verzaubern. Liegt am Happyend. An den Sagen, ihrem Gaukeln und Flüstern. Und an den Emotionen. Schussbereite Polizisten, ein wagemutiger Sprung über den Abgrund, die überwältigende Natur. Wilde Wasser, funkelnde Höhlen. Immer so ein Unbehagen, das erst ganz am Schluss aufgelöst wird: Alles ist doch nur „greifbare Wirklichkeit“. Was für ein Glück!

Die Martinsklause: Beängstigende Kontinuitäten

Endlich richtige Gottversucher! „Die Martinsklause“, 1894, zuerst in der „Gartenlaube“, dann als Doppelband, schön illustriert von A. F. Seligmann.

Es geht wieder los mit einem staunenden Wanderer, passenderweise gleichzeitig ein geistlicher Herr, der gerne Bücher liest und Heiden bekehrt. Propst Eberwein, so heißt er, wird vom kundigen Einheimischen informiert, über das Berchtesgadener Land, wo er ein Kloster gründen soll. Sofort bekommt er zwei, seit Hillern bekannte Probleme: 1. Die Kontinuität des Heidentums. Sein Informant, Eigel, der Kohlmann, plaudert munter nordisch-germanischen Aberglauben daher. 2. Eine Frau auf Geierjagd. Nicht direkt den Abhang hinunter, wie die „Geier-Wally“, aber als Jägerin hoch zu Ross, die ihr Ziel genauso wenig verfehlt. Keine Frage, eine Gottversucherin!

Gottversucher Nr. 2 kommt etwas später ins Spiel. Ein verzweifelter Geistlicher, na wo wohl, am Abhang, am Wildbach. Er erzwingt das Gottesurteil, das Jesus am Tempelberg schlau zurückweist, und stürzt sich in die Fluten.

Am Schluss wieder eine Überraschung, wie bei Hillern: Kontinuität des Heidentums! Ausgerechnet beim Propst Eberwein, der sich scheinbar erfolgreich gegen den alten lokalen Machthaber, den grausamen Herr Waze durchgesetzt hat. Der den Berchtesgadener das Heidentum austreiben will. Eberwein ist ein Findelkind, und nur wir Leser entschlüsseln am Ende das Geheimnis seiner Herkunft.

Gottversucherin Nr. 1: Recka.

Eberwein, vom Orden des heiligen Augustinus, ist mit Kohlmann Eigel auf dem Untersberg unterwegs. Von dort lässt er sich das Berchtesgadener Land zeigen. Eigel weiß genau, wer unter ihnen in den Höhlen wohnt: König Wute.

„Und da drinnen haust mit seinen tausend Helden der König Wute. Der hat nur ein einzig Aug‘ und sitzt an einem steinernen Tisch und kann nicht aufstehen, denn sein langer Bart ist zweimal um den Tisch gewachsen. All‘ hundert Jahr‘ schickt er von seinen Helden einen hinauf in die Welt, und wenn der heimkehrt, fragt ihn der König: ‚Fliegen die Raben noch allweil um den Berg?‘“ Und wenn das so ist, „muß ich noch schlafen hundert Jahr‘!“ Wenn er aber aus dem Berg kommen kann, da ist sich Eigel sicher, „dann wird die gute Zeit wieder anheben für uns arme Leut‘ … und keiner wird ein Herr sein und keiner ein Knecht.“

Eberwein ist schockiert: „Eigel, Du bist kein Christ!“ Du hängst, so will es Ganghofer, der nordisch-germanischen Mythologie an. Dafür erlaubt er sich ein bisschen Freiheit mit der Sagensammlung. Bei Ludwig Bechstein schlafen zwar alle möglichen Könige im Untersberg, aber nicht der Gott Wotan. Macht sich aber besser, wenn man heidnischen Götterglauben darstellen will.

Nordisch-mythologisch geht es weiter. Jetzt brauchen wir den Bartgeier auf Raubzug. Und die wild-schöne, unabhängige Frau, die Jagd auf ihn macht. Wie bei der „Geier-Wally“ halt.

„Ein mächtiger Bartgeier schwebte langsam, mit klatschendem Flügelschlag, über die Büsche hin; das zappelnde Gemskitz, das er in den Fängen hielt und hinwegschleifte über die schwankenden Äste, erschwerte seinen Flug.“ „Da tauchte unter den Büschen am Saum des Almfeldes eine Reiterin auf; rötliches Haar umflatterte den Nacken; das jagende Roß schien nur ihrem Rufe zu gehorchen, denn sie führte keinen Zügel, sondern hielt in erhobenene Armen den gespannten Bogen mit aufgelegtem Pfeil. Nun plötzlich stand das Roß, einen Augenblick erschien die Gestalt des jungen schönen Weibes regungslos, wie aus Erz gegossen – dann schwirrte mit hellem Klang die Bogensehne.“

Der Flitzebogen trifft. Die Rothaarige, statuenhaft schön, zügellos auf dem Pferd, versteht sich auf das Jägerhandwerk. Irgendwie dämonisch. Was war denn das? Kohlmann Eigel ist – natürlich – informiert, und hält die nordische Götterwelt parat:

Die rote Recka war es, Wazemanns Tochter. Sieben Söhn‘ hat er und diese einzige Dirn. Aber die Leut‘ sagen, sie wär‘ kein richtiges Menschenkind. Ihr Vater ist freilich ein Mensch … und was für einer! Aber ihre Mutter wär‘ eine Alfin gewesen! Und ich glaub’s auch! Denn die Dirn hat Feuer und Luft im Blut! Wie verwachsen ist sie mit ihrem Roß. Für die ist kein Wald zu schiech und kein Berg zu hoch, überall kommt sie hin, als hätt‘ sie Flügel am Leib wie eine Walmaid!

Ganghofer bietet gleich mehrere Anspielungen auf altnordische Mythen auf. Damit klar wird, wie stark der Heidenglauben bei den Einheimischen ist, gegen den Eberwein angehen muss. Reckas Mutter eine Alfin, ein Waldgeist wie der Edelweißkönig. Sie selbst eine Wa(h)lmaid. Heißt: Eine Walküre, die Männer in der Schlacht begleitet, mit Flügeln ausgestattet und auf Pferden unterwegs. Das Kunstwort hat Ganghofer aus zeitgenössischen Übersetzungen der Edda, von Karl Simrock oder Ludwig Ettmüller. Klingt gut. Vor allem wird der Wildfang Recka verrätselt und dämonisiert. Eigentlich reitet sie bloß gerne und gut. Die anderen dichten ihr deswegen gleich Flügel an. Wie sollte sie sonst so beweglich sein? Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu!

Recka hat noch einen zweiten großen Auftritt. Diesmal ist es endgültig zuviel, auch für Christ Eberwein. Recka steht am Abhang, wieder mal, und treibt ihr Pferd zum Sprung:

Hoch droben, am Rande einer Felsplatte, welche sich über das tief abfallende Geklüft hinausstreckte, sah er ein Pferd erscheinen – den Rappen, der die rote Recka trug. Das Pferd scheute vor dem Absturz und warf die Nüstern auf, aber ein Rutenhieb zwang es zum Sprung. Mit eingezogenen Hufen flog es über den Abgrund hinweg, auf ihm das Mädchen mit erhobenem Arm, das Haupt vom offenen Haar umflattert wie von einem roten Schleier. Noch im Sprung verschwanden Pferd und Reiterin hinter dichtem Gebüsch. Steine kamen in die Schlucht herabgerollt, und ihr Aufschlag übertönte das Rauschen des Wassers.

Eigel, nordisch-mythologisch: „Jetzt, Herr, sag‘ selber … hat die da droben Flügel oder nicht?“ Eberwein, christlich: „Flügel nicht, aber einen frevlen Sinn, welcher Gott versucht.“

Da ist es! Recka ist eine Gottversucherin! Anders als bei Wally, gibt es für sie kein Pardon in der „Martinsklause“. Am Ende des Romans sagt sie sich los von ihrer wüsten Familie. Doch Erdbeben und Steinschlag, die losbrechen, vernichten sie genauso wie den Rest ihrer Familie. In der neuen, christlichen Welt ist kein Platz für Leute, die Gott versuchen. Vater wie Tochter gehen unter, Waze ist eine Last, die Recka nicht abschütteln kann. Und Ganghofer wiederholt, was schon im „Edelweißkönig“ die neue Regel war: Wildfang ja, aber nur gezähmt.

Das heißt nicht, dass Eberwein nicht fasziniert und verwirrt wäre, als er sie das zweite Mal sieht. Was für eine Frau! Die lässt sich von niemandem was sagen. Das bringt auch den frömmsten Mönch durcheinander. Glücklicherweise hat Eberwein einen römischen Klassiker dabei. Nim und lies. Bücher spenden Trost.

Eberwein zog das kleine Büchlein aus der Tasche; die pergamentenen Blätter waren mit zierlicher Schrift und winzigen Malereien bedeckt. Dieses Büchlein war sein Trost in ernsten und schweren Stunden. Es hatte ihm gar oft schon den Sturm der Seele beschworen. Ob ihm sein Freund Horazius wohl auch jetzt die Erregung lösen würde, die all sein Wesen erfüllte! Aufs Geratewohl schlug er das Büchlein auf und begann zu lesen.

Eberweins geheimer Lektüreschatz enthält die Oden des klassisch-römischen Dichters Horaz. Und der bietet ihm Stütze und Antwort in jedem Seelensturm, egal wo Du ihn aufschlägst: „Wer gerecht ist und zu dem steht, was er sich vorgenommen hat, den kann nichts in seinem festen Plan erschüttern, weder wutentbrannte Mitbürger, die wirres Zeug befehlen, noch die Blicke eines drohenden Tyrannen“. Eberwein liest natürlich auf Latein, Ganghofer lässt es einfach so stehen, Originallatein für den christlich-mittelalterlichen Sound: „Iustum et tenacem propositi virum/ Non civium ardor prava iubentium/ Non vultus instantis tyranni/ Mente quatit solida“ (Horaz, Oden 3,3, V. 1-4).

Solchermaßen gestärkt hält Eberwein Recka bald darauf eine Predigt. Ihr dritter Auftritt ist nicht mehr ganz so heroisch. Hoch zu Ross, mit wehendem roten Haar, hört sie ungläubig mit an, dass die Zeiten von Herrn Wazes Herrschaft gezählt sein sollen, ab jetzt Mönche im Kloster für Ordnung sorgen werden. Sie spottet, ganz des Vaters Tochter. Was für ein Kloster? Das kriegt ihr niemals gebaut! Gottversucherin. Dem Untergang geweiht. Ihr werdet schon sehen.

Gottversucher Nr. 2: Hiltischalk

So ergeht es auch dem zweiten Gottversucher im Roman, ausgerechnet einem Priester. Im Berchtesgadener Land gibt es nämlich einen, schon seit langer Zeit, den Leutpriester Hiltischalk, und Propst Eberwein besucht ihn freudig. Treu an der Seite des alten Hiltischalk steht Hiltidiu. Eberwein hält sie für die Magd des Hauses, oder die Schwester. Als er erfährt, dass die beiden verheiratet sind, zuckt er zusammen. Vom Zölibat, das schon seit vierzig Jahren gilt, haben sie hier im Hinterwald noch nie etwas gehört. Eberwein erklärt, was der Papst mal beschlossen hat, Hiltischalk mag es nicht glauben. Er sucht in seinem Schrifttum, vergeblich. Seine Bibel und sein Messbuch haben die Mäuse zerfressen, seit Jahren schon liest er die Messe aus dem Gedächtnis.

Eberwein ist hin und her gerissen, „sein reines, menschliches Empfinden und Erbarmen auf der einen Seite, auf der anderen die beschworene Pflicht seines kirchlichen Amtes.“ Es bleibt dem eifernden Pater Waldram aus Eberweins Mönchstruppe überlassen, die verbotene Leutpriesterehe öffentlich als Sünde zu bloßzustellen. Waldram bringt die ganze Gemeinde gegen Hiltischalk auf. Das ist zu viel für den alten Mann.

Ein Gottesurteil muss her, meint Hiltschalk, exakt an der Stelle, wo ihn Gott vor vielen Jahrzehnten aus höchster Gefahr gerettet hat. Es ist natürlich ein Abhang am Wildbach: an der Windachklamm, dem reißenden Fluß, der vom Bergmassiv König Eismann aus abwärts fließt. Kalt und lebensfeindlich, ist das nicht Warnung genug?

„Hoch über dem Geklüft der Windach, wo nah dem Absturz zwischen Felsen und Gestrüpp ein Almensteig emporführte gegen den König Eismann, rangen zwei Menschen miteinander. Ihre lauten Stimmen mischten sich, ihre schwarzen Gewänder und ihre weißen Haare flatterten in dem eisigen Luftstrom, der dem Sturz der Windach talwärts folgte.“ „Hiltidiu lag auf den Knieen vor Hiltischalk und hielt ihn umklammert mit ihren dürren Armen“, „Hiltischalks Augen glühten wie im Wahnsinn, und schrill und heiser klang seine Stimme.“

Hiltischalk ruft Gott auf gegen den Pater Waldram. Der soll ihn widerlegen. Aber man stellt Gott nicht auf die Probe. Hilti weiß das ganz genau: „Ja bist denn du ein anderer geworden! Du, der allzeit Gute, der allzeit Fromme … du willst Gott versuchen und dich versündigen an ihm?“ Sie kennt noch ihre Bibel, kennt die Geschichte von Jesus am Tempelturm. Du darfst nicht hören auf den Teufel, der dich verführt und sagt: Du kannst dich ruhig fallen lassen. Probier doch mal aus, ob Gott dich schützt und seine Engel schickt. Alles vergebens. Hiltischalk will genau das, ein Handeln Gottes erzwingen: „Ein Urtel muß ich haben! Wissen muß ich, ob ich fromm gelebt hab‘ oder ein Verfluchter bin, ob ich Gott gedient hab‘ oder der Höll‘!“ Gott muss gar nichts. Wer ein Urteil haben will, ist ein Gottversucher.

Dann der Absturz: „Er riß sich los und taumelte zum Rand der Felsen.“ „Und mit ausgebreiteten Armen, brennenden Blicks die grau verschleierte Höhe suchend, trat er hinaus ins Leere. Unter herzzerreißendem Schrei hatte Hiltidiu sich aufgerafft und wankte ihm nach mit brechenden Knieen. Ihre Hände haschten noch sein flatterndes Gewand, sie wollte nicht lassen von ihm und stürzte, von seinem Fall gezogen, mit ihm hinunter in die dunkel gähnende Tiefe …“

Übrig bleibt nur das Murmeln und Schäumen des Wassers, wie immer. „Dumpf rauschte die Windach, ihre grauen Wasserdämpfe stiegen auf, und in der Tiefe rollten ihre Wellen den immer gleichen Weg, die fallenden Steine verschlingend, den weichenden Erdgrund fressend und alles Wachstum mordend, das ihr zu nahe kam.“

„Ein Urteil war gefallen, und es lautete, wie Hiltischalk gehofft: nun war er ledig aller Not und Schmerzen und war vereint mit seinem Weib für alle Zeiten.“ Auch hier: Kein Pardon für Gottversucher, keine Kompromisse mehr mit der christlichen Lehre. Verheiratete Leutpriester, die die Messe aus dem Gedächtnis lesen. Das geht nicht mehr. Mit den Mönchen kommt die strenge christliche Ordnung. Noch vor Waze und seiner Familie, die König Eismanns Einsturz unter sich begräbt, erwischt es daher Hiltischalk und Hiltidiu, an der Windach, einem Wildbach, den das Erdbeben ebenfalls zuschütten wird.

Eberwein, ein Heidenkind.

Nichts bleibt mehr übrig von der heidnischen Welt, weder die nordische Mythologie, noch die selbsternannten Herrscher. Auch kein ahnungslos- fahrlässiger Leutpriester. Sogar die Bergwelt passt sich an, aus König Eismann wird der Watzmann. Mit den Mönchen kommt das Kloster und die christliche Ordnung, papstgetreu und auf dem neusten Stand.

Nicht ganz. Denn am Ende der „Martinsklause“ steht die altbekannte Pointe, die den seit der „Geier-Wally“ bekannten Verdacht aufkommen lässt: Das Heidentum bleibt bestehen, aller kirchlicher Bekehrung zum Trotz. Das liegt ausgerechnet an Eberwein, dem Findelkind.

Ganghofer konstruiert eine abenteuerliche Indizienkette, in deren Mittelpunkt ein in zwei Teile zerbrochener Armreif aus Tierknochen steht. Die Hinweise zusammensetzen können nur die Leser. Wem gehörte der Armreif? Warum zerbricht er? Bei wem landen die zwei Teile? Und vor allem: Was bedeutet das für Eberweins Herkunft?

Der Armreif zerbricht. Herr Waze lässt in jungen Jahren, so erfahren wir in einem Rückblick, die schöne Salmued, die Kohlmann Eigel heiraten wollte, entführen, um sie sich als Geliebte auf seiner Burg zu halten. Als er genug von ihr hat, beauftragt er einen fahrenden Händler: „Hundert Denar‘ hast du genommen: einen für jede Wegstund‘, die du legen sollst zwischen mich und die Narrendirn‘! Fort mir ihr!“ Gefesselt ist Salmued schon, aber bevor ihr der Händler und seine Knechte den Knebel anlegen können, verflucht sie Herrn Waze: „Einer wird noch kommen über dich … der soll vergelten, was du an mir gethan!“ Ausgerechnet jetzt kommt Friderun, Wazes Gattin, hinzu. „Es klirrte vor ihren Füßen; unter der wilden Kraft, mit welcher die Gefesselte sich wehrte und im Ringen alle Muskeln spannte, war der beinerne Reif zersprungen, den sie am nackten Arm getragen“. Die eine Hälfte bleibt bei Salmued, „die andere Hälfte war klirrend über die Steine gehüpft, bis vor die Füße des bleichen Weibes.“ Friderun bewahrt ihren Reifteil, als Erinnerung an Wazes Untreue, und legt ihn zu ihrem Schmuck.

Die Geschichte von Reifteil 1. Recka erbt den Schmuck ihrer Mutter. Als Waze und seine Jungs gegen die Mönche und ihre Unterstützer losziehen, sperren sie Recka in ihrer Kammer ein. Vergeblich. Sie flieht mit Schwung durch das Fenster, vom Tisch aus. „Sie sah nicht, daß von dem wankenden Tischlein der kleine Schrein mit dem Geschmeid ihre Mutter zu Boden stürzte – sie sprang.“ Die Schatulle geht zu Bruch, „und aus dem schimmernden Geschmeide hüpfte der halbe Beinreif der Salmued heraus und kollerte über den Estrich gegen die Thüre.“

Die Geschichte von Reifteil 2. Eberwein lässt die Frage seiner Herkunft keine Ruhe und er besucht von seinem Heimatkloster aus noch einmal den Fischer, der ihn als Säugling gerettet hat. Der berichtet, dass er nicht nur den Säugling, sondern auch ganz in der Nähe den Leichnam seiner Mutter und ein „wertloses Stück Geschmeide“ gefunden hat. Er gibt es Eberwein, der trägt seitdem „das ungelöste Räthsel seiner Herkunft unter der Kutte verwahrt“, „mit dem Zeichen seiner priesterlichen Weihe, dem Kreuz zusammen an eine Schnur gebunden.“

Die Reifteile werden zusammengesetzt. Ganz am Schluss des Romans, Waze ist längst besiegt, besucht Eberwein die Ruine seiner ausgebrannten Burg. Inmitten der Trümmer findet er Reifteil 1 aus Reckas Geschmeideschrein. „Auf das Räthsel starren, das er aus dem Staub gehoben, griff er mit der andern Hand an seine Brust“, reißt und zerrt am Band, „bis das Bein sich löste. Nun hielt er das eine Stück in der rechten, das andere in der linken Hand, und seine verstörten Blicke glitten ratlos hin und her.“ Natürlich, das weiß der aufmerksame Leser, gehören sie zusammen. Eberwein kann bloß Fragen stellen: „Waren sie die Hälften eines Ganzen? Wie wurden sie getrennt? Wie kam die eine auf die Romstraße im Garmischgau, die andere in hundertstündiger Ferne hierher unter die Asche von Wazemanns Haus? Und als sie noch ein Ganzes waren, wem gehörte der beinerne Reif?“ Die Antwort kennen wir: Eberwein ist das uneheliche Kind von Salmued und Waze. Dass der die werdende Mutter hundert Wegstunden wegfahren ließ, hat nichts genützt. Ja, will man es abergläubisch sehen, hat sich sogar ihr Fluch erfüllt. Tatsächlich ist einer gekommen, der sich für sie an Wazemann rächt: Haben Eberwein und seine Mönche nicht der Unrechtsherrschaft ein Ende gemacht?

Beängstigend ist jedoch die Kontinuität. Der neue, christliche Herrscher, Propst Eberwein als Gründer des Klosters, stammt aus derselben Familie wie der alte, weltliche Tyrann Herr Waze.

Und es kommt noch schlimmer. Was macht Eberwein, konfrontiert mit dem Rätsel? Er hat keine Lust mehr auf „die alte Qual, die alte ziellose Sehnsucht“ nach einer richtigen Familie. „Er eilte der Mauer zu, und aus beiden Händen schleuderte er die Hälften des Ringes hinunter in die Tiefe.“ Eberwein, der doch vorher die ganze Zeit Fragen gestellt hat, nicht lockerlassen wollte, entscheidet sich für das Nichtwissen und gegen weitere Nachforschungen. Ziemlich ignorant. Als Propst im Kloster, so sagt er sich, kümmert er sich doch um alle Menschen, sie sind jetzt seine Familie. Aber irgendwie kommt das wie eine selbtgerechte Ausrede daher. Wer nicht weiterfragt, welche Verbindung zwischen Waze und ihm selbst besteht, läuft Gefahr, die alten Fehler zu wiederholen.

Und beunruhigende Hinweise auf das väterliche Temperament bestehen durchaus. Und zwar schon bei der ersten direkten Begegnung von Eberwein und Waze. Von, wie wir am Ende wissen, Vater und Sohn. Woher kommt der Zorn, die Unbeherrschtheit? Der ach so friedliche Eberwein, der plötzlich Tische umschmeißt? Laut brüllt „mit schrillendem Hall“? Dabei wirkt wie Waze selbst? Die acht übrigen Söhne merken es sofort, „starrten auf die Lippen des Mönches – er war es doch gewesen, der diese Worte geschrieen, und dennoch schien es ihnen, als hätten sie ihren Vater gehört. So klang seine Stimme im Zorn.“ Wie der Vater, so der Sohn. Ein bisschen mehr Seelenforschung täte da schon ganz gut.

Von Selbstkritik keine Spur bei Eberwein. Stattdessen, wie gehabt, beängstigende Kontinuitäten. Warum sollte Ganghofer das bewährte Rezept ändern? Es hat ja schon bei der „Geier-Wally“ gut funktioniert.

Schloss Hubertus: Der vernagelte Alte

In „Schloss Hubertus“ (1895) erwartet uns der schlimmste Gottversucher von allen. Kein Tell mehr, der zum Tyrannenmord gezwungen wird, keine Wally, die ihr hartherziger Vater zu wagemutigen Klettereien treibt. Dieser Gottversucher ist Gessler und Stromminger in einer Person, und er macht das mit dem Gottversuchen alles selbst. Ein neuer Typ: der vernagelte Alte. Unfähig zur Selbstkritik, jähzornig, ein unkontrollierter Wüterich. Wie Waze, wenn er tobt und ausrastet. Und wie Eberwein, wenn er nicht mehr fragen will. Nur noch viel viel mehr davon.

Wir erinnern uns: Wie und warum werden eigentlich Adlernester ausgehoben?

- Anna Knittel sammelt den Jungadler ein, weil die Vögel Lämmer und andere Nutztiere reißen. Der Adler wird auswärts an den Zoo verkauft. Familie und Freunde unterstützen sie, sie wird am Seil herabgelassen, weil sie es sich zutraut. So macht man das in Tirol.

- Die Geier-Wally lässt sich den Abhang herunterseilen und zieht den Geier aus dem Nest, weil sie übermütig ist, nur so ihren Vater beeindrucken kann. Sie ist ein Tomboy, eine Außenseiterin, die Jungs haben Angst vor ihr. Der Geier wird ihr Freund und Haustier. So wird es ein BestselIer.

Auftritt Graf Egge, Besitzer von „Schloss Hubertus“. Ganghofer übersteigert das bekannte Motiv vom Adlernest am Abhang, in jeder Hinsicht. Von der Tiroler Wirklichkeit ist nichts mehr übrig, und auch die Geier-Wally wirkt im Vergleich ziemlich harmlos.

Graf Egge hält sich gleich sieben Adler als Haustiere, in einem Käfig am Schloss, wie in einem Privatzoo. Er lockt Adler extra in seinem Jagdrevier an, denn er hofft auf Nachschub für seine Käfighaltung. Ob dafür das ein oder andere Wildtier sein Leben verliert, ist ihm ganz egal. Und als beim Ausheben des Adlerhorstes die übliche Seiltechnik versagt, versucht er’s mit Leitern, die wackeln und schaukeln. Hilfe von anderen? Für seine vier Kinder interessiert er sich nicht, mit zwei Söhnen liegt er in handfestem Streit. Hilfe bekommt er von zwei Jägern in seinem Dienst und den Holzknechten. Die werden für Gehorsam bezahlt und mucken nicht. Selbst wenn mit dem Grafen das Jagdfieber durchgeht und er sich selbst überschätzt, Widerworte gibt da keiner.

Und all das im typischen Ganghofer-Sound.

Der Graf wohnt im herrschaftlichen Schloss, eine prächtige Ulmenallee mit Rosenbeeten führt dorthin. Dort lauert der erste Schocker: „Inmitten der Allee weitete sich ein großes Kiesrondell, auf dem sich ein mächtiger, aus Eisenstangen und grobem Drahtgeflecht gebildeter Käfig erhob. Er barg die sieben Steinadler, die Graf Egge im Laufe mehrerer Jahre als halbflügge Vögel aus ihren Nestern gehoben.“ Wenn man vorbeigeht, setzt „ein grauenhafter Spektakel“ ein, „fauchend und mit gellenden Schreien warfen sie sich gegen das Drahtgeflecht und rüttelten an ihrem Kerker; unter dem Klatschen der Flügelschläge hörte man das Knirschen des Drahtes, wenn die scharfen Fänge in das Flechtwerk griffen.“ Rütteln, Schreien, Fauchen, Knirschen. Grauenhaft. Bei so wenig artgerechter Haltung ist es kein Wunder, dass immer mal wieder ein Adler stirbt.

Deswegen hält der Graf gerne Ausschau nach Nachschub für seinen Käfig. Er ist sowieso immer auf der Jagd, meist mit dem Jäger Franzl. Schießt alles, was ihm vor die Flinte kommt. „Eines Nachmittags, während der Gemspirsche, sahen sie zwei Adler über einer Felswand kreisen. Das brachte eine neue, willkommene Erregung. Graf Egge schoß die erste Gemsgeiß nieder, die ihm über den Weg sprang; sie wurde auf der Zinne als Köder ausgelegt“. Franzl glaubt, Egge wolle die schädlichen Adler schießen. Wie ein naiver Tiroler, der an den Schutz der Lämmer denkt. Weit gefehlt! Graf Egge erklärt: „Schießen? Ich will mehr davon haben! Die wirst du mir füttern über den Winter. Vielleicht bleiben sie horsten. Dann hol ich mir die Jungen aus dem Nest. Das füllt mir den Käfig wieder und bringt Abwechslung.“ Abwechslung. Der Mann hebt Adlernester zur Abwechslung aus, nur so aus Spaß!

Egges zweiter Jäger Schipper, der gerne auch mal wildert, findet die Adler, die sich einen unzugänglichen und versteckten Ort für ihr Nest ausgesucht haben: die „Hangende Wand“. „Sie verdiente mit Recht ihren Namen; breit und massig stieg sie aus dem mit Zirbelkiefern durchsetzten Latschenfeld bis zu einer Höhe von etwa hundertzwanzig Meter empor, im Anstieg die kahlen Steinplatten nach auswärts wölbend, so dass die Kuppe der Felswand über ihren Fuß hinausragte.“

Verflixt. Ausgerechnet hier nistet das Adlerpärchen. Von unten nach oben klettern geht nicht. „Am Seil? So hatte Graf Egge schon drei Horste ausgehoben. Freilich, da hatte das Seil immer nur den Zweck gehabt, ihn beim Einstieg in die Wand vor dem Sturz zu sichern. Aber hier? Wenn er sich „am Tau von der überhängenden Kuppe niederseilen ließe, würde er frei in der Luft schweben, ein Dutzend Meter vom Horst entfernt.“ Er müsste sich dort hinschaukeln, das Seil würde irgendwann reißen. Die Lösung: „Da bleibt nur ein einziger Weg. Die Leiter!“ Da müssen die Dorfbewohner ran, vier Leitern auf 70 Meter gibt der Graf in Auftrag. Die Dörfler zimmern brav wie befohlen.

Als die Leitern fertig sind, soll es auch gleich losgehen. Für Vorsichtsmaßnahmen ist da keine Zeit. Graf Egge schießt zwar das Adlermännchen, verfehlt aber das Weibchen. Was, wenn es plötzlich angreift? Das grenzenlose Zutrauen des Grafen in sich selbst ist nicht zu erschüttern. Er hat keine Angst vor einem Angriff des Adlerweibchens. „Lachend fühlte Graf Egge an die Messertasche. „Dann mach ich es ihm wie dem vor sieben Jahren und stoß ihm den Gnicker in den Hals, wenn er auf mich haßt!“ Lief vor sieben Jahren gut. Ok. Aber muss nicht ein zweites Mal genauso gut laufen, Herr Graf!

Die Leiter werden verschraubt und von 12 Holzknechten, die dafür von oben zwei Seile herablassen, an der „Hangenden Wand“ hochgezogen. Graf Egge will einfach so die Leitern hinauf, ohne Sicherung. Franzl, der furchtsame Bedenkenträger, kann ihn noch überreden, sich wenigstens am Körper anseilen zu lassen.

Das ist auch bitter nötig: „Je höher Graf Egge stiegt, desto heftiger schaukelt die Leiter, so daß ihr Ende lose an der Felswand hin und her zu klatschen begann.“ Mir wird schon vom Lesen ganz schwummerig. „Je mehr er sich der Mitte der Leiter näherte, desto mehr verstärkte sich die pendelnde Bewegung; die Leiter ging auf und nieder wie eine sausende Schaukel“. „Mit aller Kraft mußte Graf Egge sich an die Sprossen klammern, um nicht in die Luft geworfen zu werden.“ Hin und her. Auf und ab. Wie im Karussell. Oder in der Achterbahn.

Das ist zuviel für Franzl. Denkt der Mann nicht an seine Familie? Offenbar nicht. Franzl mahnt umsonst. Es bleibt einem Holzknecht vorbehalten, die bittere Wahrheit auszusprechen.

Bleich wie eine Mauer, stammelte Franzl: „Um Gottswillen! Dös is ja nimmer Kuraschi, dös is Übermut.“ Mit gellender Stimme schrie er: „Herr Graf! Auf der Stell gehen S‘ runter! Und wann S‘ schon nimmer an Ihnen selber denken, so denken S‘ an Ihnere Kinder! Kehren S‘ um, Herr Graf! Kehren S‘ um!“

Graf Egge hörte nicht.

„Recht hat er, der Franzl!“ brummte einer von den Holzknechten am Fuß der Leiter. „Dös heißt Gott versuchen!“

Graf Egge hing regungslos an die schwingende Leiter geklammert und drückte, um nicht vom Schwindel befallen zu werden, das Gesicht in die Arme.

Courage? Übermut? Nein, zu wenig. Gott versuchen! Nichts anderes. Vernagelt hält Graf Egge an seinem Plan fest, lässt sich von niemandem dreinreden. Glaubt hartnäckig, er schafft das schon. Wär doch gelacht. Hat schließlich immer geklappt. Er will die Grenzen nicht sehen, die gesetzt sind. Für ihn wie für alle anderen. Und er ignoriert den Schwindel, das Taumeln und Schaukeln. Kämpft gegen die Achterbahn an. Alles für sein Privatvergnügen, neue Adler im fiesen Adlerkäfig.

Gottversucher werden bestraft, so auch Graf Egge. Sein Unglück beschwört er selbst herauf, beim Kraxeln an der Leiter. Schritt 1 zum Untergang: Das Adlerweibchen verletzt Graf Egge. Ein Schatten, ein Keil. Vergebens blitzt das Messer, der Stich geht ins Leere.

Da schollen laute Rufe von der Zinne der Felswand, ein Schatten huschte über die Latschen, und wie ein aus den Lüften fallender Keil stieß das Adlerweibchen auf Graf Egge nieder. Schipper und die Holzknechte schrien wirr durcheinander; sie sahen, wie Graf Egge zur Abwehr den Arm erhob, und sahen das Aufblitzen des Messers. Der Stich ging fehl. Mit einem weißen Leinwandfetzen in den Klauen machte der Adler eine Schwenkung und wollte den Stoß wiederholen.

Franzl schießt den Adler nieder. Alles scheint wieder gut. Es folgt Schritt 2 zum Untergang: Der Adlermist. Graf Egge, endlich am Ziel, greift in den Horst, will die Jungvögel packen.

Da rieselte weißlicher Staub in dicker Menge über die Felsen nieder, und während im Horst die jungen Adler schrien, als wären sie lebendig an den Spieß gesteckt, zog Graf Egge hastig den Kopf zurück und griff nach seinem Gesicht.

Ohne Beute steigt der Graf die Leitersprossen herab. Sie schaukeln und splittern. Jetzt kommt der freie Fall, der Graf hängt hilflos am Seil.

Ein Schrei von allen Lippen, und während die Stücke der gebrochenen Leiter gegen die Felswand schlugen, baumelte Graf Egge am Seil. Noch immer hielt er mit der einen Hand die Augen bedeckt; mit der anderen tastete er über seinem Kopfe nach dem Tau, das sich im langsamen Niedersenken mit dem schwebenden Körper immer rascher zu drehen begann.

Der Adlermist, den Egge abbekommen hat, wirkt tödlich. Sofort schwellen die Augen des Grafen an, er kann nichts mehr sehen. Und: Das Adlerweibchen hat ihn an der Hand verletzt. Der Mist dringt dort ein und vergiftet den Grafen. Am nächsten Tag stirbt er, vorher schießt er noch die Adler in seinem Käfig nieder. Mehr Selbstherrlichkeit geht nicht. Da ändert es auch nichts, dass er sich auf dem Sterbebett mit zwei seiner Kinder wieder versöhnt. Ein Typ zum Gruseln, grauenhaft. Ein Gottversucher.

Ganghofers Leser

Erst mal durchatmen, nach so viel Schockern. Wer liest so was? Alle.

Ganghofer schreibt so, dass sich eine möglichst breite Leserschaft angesprochen fühlt. Er nutzt erprobte und bekannte Bausteine, die er mit bunten Effekten ausgestaltet. Das geht sprachlich, wenn er in immer neuen Varianten ausladend das Wildwasserrauschen schildert oder den Leser zusammen mit Graf Egge am Seil zum Schwindeligwerden bringt. Und es geht mit Hilfe von Typen, die ihren Charakter sofort beim ersten Kennenlernen zeigen: treue Jäger, ruchlose Wilderer, die alleinerziehende Sennerin oder der selbstherrliche alte Mann. Vor allem aber geht es, indem die vertrauten Bausteine auf die Spitze getrieben und übersteigert werden. Der unerbittliche Zweikampf am Wildbachabhang mit gleich zwei Toten, Veverls zutiefst verträumtes Schwärmen für den Alf des Edelweißs, Reckas ganz großer Auftritt zu Pferde bei der Geierjagd, Gottversuchen an zusammengeschraubten Leitern den schräg fallenden Felsen hinauf. Mehr geht nicht.

Ganghofers Alpenwelt erzeugt einen Sog und nimmt gerade mit ihrer Eindeutigkeit gefangen, die es in der Realität nie gibt. Sie lässt mich die Gegenwart vergessen. Dafür lese ich Romane. Und: Ganghofers Alpenwelt gibt ein Gefühl von Kontrolle. Schocker sind vorhersehbar, das Grauen kündigt sich rechtzeitig an. Für die aufrecht-tapferen Figuren gibt es ein Happyend, uneingeschränkt. Jeder bekommt am Ende, was seinem Typen von Anfang an mitgegeben ist. Das beruhigt.

Wie der staunende Wanderer tauche ich ein beim Lesen in eine fremde, vertraute Welt, lasse mich mitreißen, darf mich einfühlen und gruseln. Das Gute: Die ganze Zeit bleibt der Eindruck einer gefestigten Ordnung bestehen. Ich ahne schon, was kommt. Ich glaube, ich weiß, was jetzt passiert. O je, es ist so weit! Der Wildbach reißt mich fast mit, an der jähen Klippe. Ich schwanke, als wären es meine Hände, die sich feste an die Leitersprossen klammern. Zum Glück ist es nur ein Roman.

Spätestens 1895, mit „Schloss Hubertus“, hat Ganghofer unabhängig von einzelnen Romanen seinen Namen als Marke mit Wiedererkennungswert aufgebaut. So wird man Volksschriftsteller. Jeder weiß, was er erwarten darf, wenn er sich einen „Ganghofer“ als Lektüre aussucht. Ganghofer passt zwar jeden neuen Roman an den jeweils aktuellen Geschmack an und verknüpft die Themen, für die er bekannt ist, mit neuen Trends. Aber der Markenkern bleibt. Gruseln in sicheren Grenzen, eine geordnete Welt. Alpenleben. Und viel Gefühl, für jedermann.

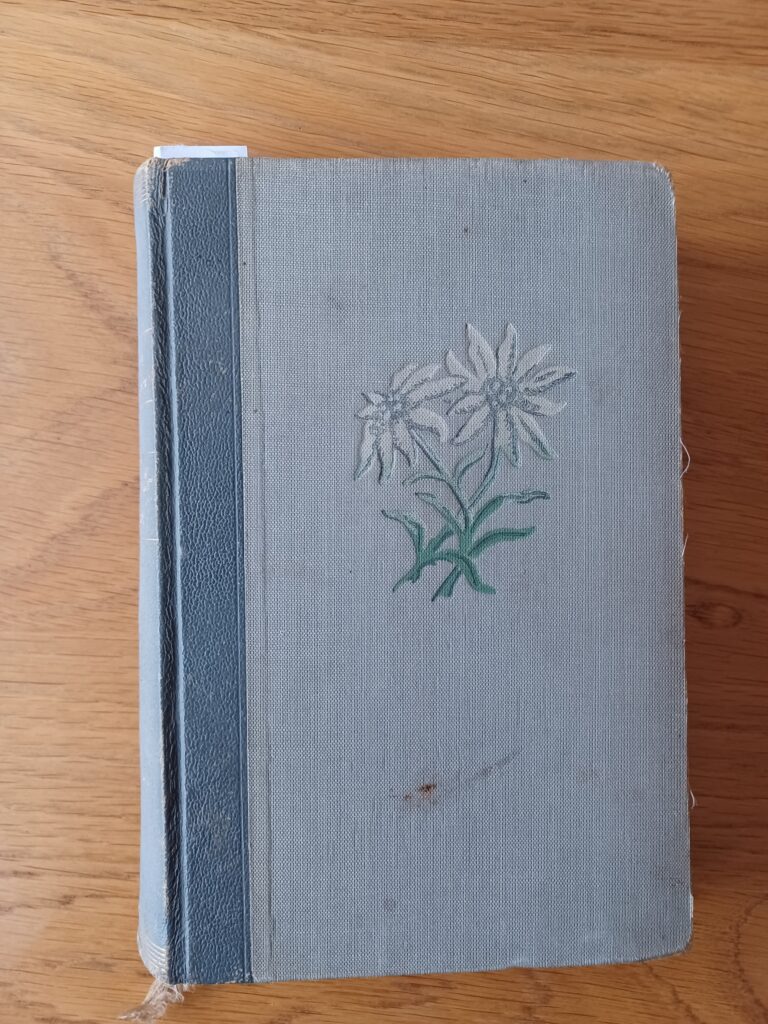

Ganghofers riesiger Erfolg lässt sich schon früh an seiner Verbreitung in Leihbibliotheken erkennen. Bei diesem System verkaufen Buchhändler ihre Bücher nicht, sondern verleihen sie gegen Gebühr. Dafür werden Kunden zu Lesezirkeln zusammengefasst, die ein Buch der Reihe nach ausleihen und lesen, es aber nach einer bestimmten Zeit wieder zurückgeben müssen. Um 1900 ist Ganghofer hier besonders populär. Für die ganze erste Hälfte des 20. Jahrhunderts gehört er dann dauerhaft zu den Bestsellern in Deutschland, ab 1918 unterstützt durch die Verfilmungen seiner Romane.

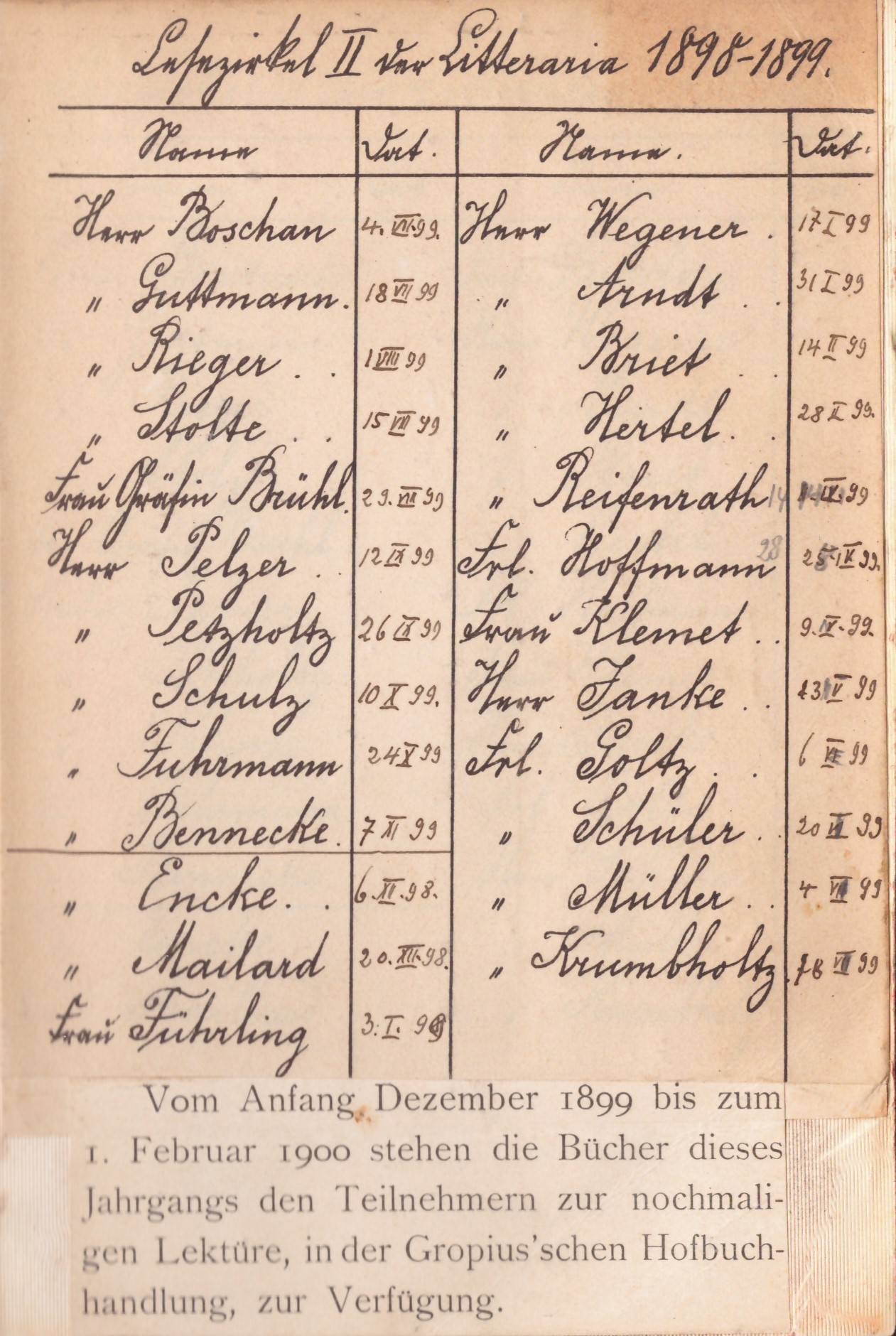

Mein Exemplar von Ganghofers Novellensammlung „Bergluft“ hat einmal der Lesezirkel II der Litteraria 1898-1899 gelesen, bei der Gropius’schen Hofbuchhandlung in Potsdam. Handschriftlich vorab eingetragen in der linken Spalte sind die Namen der Teilnehmer. In der rechten Spalte „Datum“ ist der jeweilige Tag der Rückgabe in der Buchhandlung vermerkt. Am Wechseltag erfolgt die Übergabe an den nächsten Teilnehmer in der Liste. Die Lektüre beginnt mitten in der Liste, durch einen Strich gekennzeichnet. Herr Encke beginnt und muss den Band am 6.11.1898 in der Buchhandlung abliefern, Herr Bennecke ist der letzte Leser, und muss am 7.11.1899 zurückgeben. Danach stehen die „Bücher dieses Jahrgangs den Teilnehmern zur nochmaligen Lektüre, in der Gropius’schen Hofbuchhandlung, zur Verfügung“. Irgendwann sind sie wohl mal verkauft worden. Und eins davon steht jetzt bei mir im Bücherregal.

Verwendete Literatur

Thomas Grasberger: Heimatkunde-Ermittlungen zu Ludwig Ganghofer, Radiofeature bayern 2, 18.07.2020. Link zu Bayern 2.

Ludwig Ganghofer: Das Buch der Berge. In: Fragmente aus dem Nachlaß. Mit einem Vorwort von Ludwig Thoma, Berlin 1921, S. 309-367.

Ganghofer fährt Zug, S. 311-312.

Vertrag mit Kröner, S. 359.

Ganghofer, Ludwig: Lebenslauf eines Optimisten. [Band 3]. Buch der Freiheit, Stuttgart: Bonz 1911.

123 und 141-142: Aufführung des Tell in Berlin

239-240 und 245-246: Zusammenarbeit mit Neuert am „Herrgottschnitzer von Ammergau“

267-268: Erfolg des „Herrgottschnitzers“ in Berlin

476: Vertrag mit Bonz

Berthold Auerbach: Briefe an seinen Freund Jakob Auerbach. Ein biographisches Denkmal. 2. Band. Frankfurt am Main: Literarische Anstalt Rütten & Loening 1884, S. 432. Link zum Digitalisat.

Koch-Sternfeld, Joseph Ernst von: Geschichte des Fürstenthums Berchtesgaden und seiner Salzwerke: in drey Büchern. Bd. 1, 1056 – 1303, Salzburg 1815. S. 41. Link zur Bayerischen Staatsbibliothek.

Aurora. Zeitschrift aus Bayern. Nr. 36. Mittwoch 25.03.1829, S. 148. Link zur Bayerischen Staatsbibliothek.

Bechstein, Ludwig: Deutsches Sagenbuch. Mit sechzehn Holzschnitten nach Zeichnungen von A. Ehrhardt, Leipzig: Wigand 1853, S. 800-813, Watzmann S. 812-813. Link zur Bayerischen Staatsbibliothek.

Inman, Beverly Jeanne: Ludwig Ganghofer’s historical novels, Ann Arbor, Michigan: University of Iowa 1984.

Chiavacci, Vincenz: Ludwig Ganghofer. Ein Bild seines Lebens und Schaffens, Stuttgart: Bonz, 1905 Link zur ÖNB.