Inhaltsverzeichnis

1. Gustav Freytag, Die verlorene Handschrift

2. Brennende Glut, pochende Herzen

3. Last Exit: Philologische Methode

5. Frauenliebe: Ilse und Laura

6. Leipziger Philologenscherze: Haupt, Mommsen, Jahn

7. Die dunkle Seite der Philologie

Verwendete Literatur

Abbildungsverzeichnis

Gustav Freytag, Die verlorene Handschrift

Und wenn Ilse eine freie Stunde hatte, setzte sie sich in ihr Stübchen mit einem Buche aus der kleinen Sammlung des Vaters, einem Roman von Walter Scott, einer Erzählung von Hauff, einem Bande von Schiller.

Gustav Freytag, Die verlorene Handschrift (1864)

Was macht man, wenn die Weltliteratur verloren ist? Nichts bleibt außer zweifelhaften Nachrichten von alten Schwarten, dickleibigen Lederbände, zerrissen, zerfleddert und zerlegt? Spielzeug für Kinder, in der Hand von Unverständigen abhanden gekommen?

Für Gustav Freytag, den Journalisten und erfolgreichen Bestsellerautoren, keine Frage: Wir schreiben eben über Leute, die verlorene Weltliteratur suchen. Darüber, wie sich das anfühlt: nur dürre Hinweise, in schwer zu entziffernden Handschriften. Unvollständig, zusammenhanglos. Wie du trotzdem weitermachen musst. Mit Latein, klar, aber auch mit Geduld für das Geschreibsel früherer Zeiten.

Naheliegend. Freytag ist universitär gebildeter Altertumskundler, beherrscht sein Latein fließend in Wort und Schrift. Schon seit frühesten Tagen, ausgebildet privatissime bei seinem Onkel, dem Pastor Neubaur, umstellt von dessen üppiger Büchersammlung. Andere spielen im Wald, der kleine Gustav paukt Latein.

Und überhaupt: Freytag, seit 1848 Herausgeber der einflussreichen politischen Zeitschrift „Die Grenzboten“, weiß was die Leute lesen wollen. Von tugendhaften Bürger, in ehrbaren Berufen, die sich der Pflege der Vergangenheit, dem Wiedererwecken des guten alten Mittelalters widmen. Den vergessenen Anfängen des Deutschlands, nach dem sich alle so sehr sehnen. In dem alle so gerne leben würden und nicht können. Sie wollen Mitsprache, sie wollen ein geeintes Deutschland, keine Kleinstaaterei. Freytag weiß auch schon wie, nämlich unter preußischer Führung. Und die Vergangenheit, die bastelt er sich dazu passend zusammen.

Heute sonderbar, damals vollkommen klar. Wer an der Zukunft arbeiten will, muss in die Vergangenheit schauen. Und alte Schwarten durchblättern. Modrige Bände ausfindig machen. Verlorene Handschriften entdecken. Und das Deutschland und die deutschen Helden wiederfinden, notfalls auch erfinden, die sich alle vorstellen und wünschen. Manches Mal müssen wir eben mit ein wenig Fantasie nachhelfen. Wer wird denn da so kleinlich sein?

Eine Sache kommt Freytag gar nicht in den Sinn. Selbst Weltliteratur schreiben. Die Lücke füllen. Mit der eigenen Fantasie, der eigenen Sprachmagie. Als Erzähler neuer Geschichten, von neuen Menschen, die ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Nee nee. Der Blick geht zurück. In die Vergangenheit. Hier muss doch irgendwo was Deutsches verborgen sein.

Ziemlich verbohrt, der Gustav. Und umständlich. Aber kein Wunder, wenn man mit Pastors Scharteken aufgewachsen ist.

Brennende Glut, pochende Herzen

Den Roman über „Die verlorene Handschrift“, der 1864 in fünf Büchern und drei Bänden erscheint, lässt Freytag mit einem Paukenschlag beginnen. Zumindest dann, wenn man gern Spuren aus der deutschen Vergangenheit ausfindig macht statt im Wald und auf der Heide querfeldein Abenteuer zu erleben. Die Hauptfigur berichtet: „Das Buch fand ich heut bei einem hiesigen Antiquar.“ Ganz hinten „ein Verzeichnis von Kirchenschätzen des Klosters Rossau.“ „Es wurde von einem unwissenden Mönch, soweit man aus seiner Schrift schließen kann, etwa um 1500 gemacht.“ Listen, ahnungslose Klosterbrüder, Kirchenschätze. Und: Unbekannte Handschriften. Die vielleicht irgendwo noch vergessen rumliegen. Wow!

Unsere Helden: „Professor Felix Werner, ein gelehrter Philologe, noch ein junger Herr, aber von wohlverdientem Ruf“, „Lehrer der studierenden Jugend“, alte Sprachen. Sein Freund, Doktor Fritz Hahn, interessiert sich mehr für „Suchen im indischen Götterglauben und deutscher Mythologie“, scheut das Lehrerdasein und wohnt noch zuhause. Felix findet das nicht gut. „Das Studium solcher Urzeiten wirkt wie orientalischer Mohnsaft“, also wie Opium. Drogen! Fritz wird vielleicht ein Gammler. Felix mahnt. „Es taugt nicht, Privatgelehrter zu sein, das Leben ist zu bequem, der äußere Zwang, ein bestimmtes Gebiet von Pflichten fehlt dir.“ Schluss mit dem Lotterleben, Fritz! „Sitze nicht im Hause der Eltern, du mußt Universitätslehrer werden.“

Vielleicht überlegt Fritz sich das nochmal. Die schöne Nachbarstochter Laura, mit der Fritz häufig angeregt plaudert, kann er jedenfalls nicht heiraten, solange er noch bei Mami und Papi wohnt.

Felix und Fritz nehmen die Philologie wörtlich, sie lieben Bücher. Felix sitzt noch abends „an seinem Arbeitstisch und blickt auf verblichene alte Schrift“, das Abendessen muss warten. Bücher mustert er „mit glänzenden Augen“. Er hat einen Hinweis auf eine verlorene Handschrift des Tacitus gefunden! Fritz kommt zu Besuch und blickt in das „erregte Gesicht des Freundes“. Der bleibt zwar bemüht, „einen Strom verständiger Erwägung über die aufbrennende Glut seiner Hoffnung zu leiten.“ Aber wie soll er die Glut nur löschen? Auch Fritz wird ganz anders. Hurtig ergreift ihn dasselbe Feuer. So eine bald vielleicht wiedergefundene Handschrift, das ist „eine von den Entdeckungen, die das Blut schneller in die Adern treibt“, meint Fritz, „es überläuft einen heiß“. Erhitzt, erregt, brennende Glut. Pochende Herzen. Heiß, ganz heiß. Die Gefühle nehmen überhand. Ruhig Blut, Philologen!

Überhaupt die Emotionen! Fritz genießt, so gesteht er Felix, die „Freude, an deiner Seite zu leben und der stille Vertraute deiner kräftigen Arbeit zu sein“. Sollen sie zusammen der Spur der verlorenen Handschrift folgen? „Der Professor faßte die Hand des Freundes, die beiden Männer sahen einer dem anderen in das treue Gesicht“. Natürlich, das machen wir gemeinsam, händchenhaltend, wie echte Männerfreunde. Batman und Robin. Und die Beute wird brüderlich geteilt. „‚Finden wir die Handschrift‘, versetzte der Professor, ‚kann sie nur von uns beiden zusammen herausgegeben werden.‘“ Echte Freunde teilen alles, auch das, was sie noch gar nicht haben. Es kommt auf die Vision an, Mann.

Last Exit: Philologische Methode

Aber die Emotionen! Verständige Erwägung muss her. Rettung naht, denn Felix beherrscht die philologische Methode. Damals, 1864, ganz neu. Mit Büchern hantieren. Alte Schriften lesen. Nur für alte Lateiner. Literaturgeschichte, auch die Nebengleise, jederzeit abrufbereit. Und: Raten, knobeln, Rätsel knacken. Alles streng methodisch.

1. Den alten Wälzer von außen inspizieren: „Mit Kennerblick musterte er zuerst den Deckel: geschwärztes Pergament mit alten Noten und daruntergeschriebenem Kirchentext, er warf einen spähenden Blick auf das Innere des Einbands“. „Dann erst sah er auf das erste Blatt des Inhalts, auf die vergilbten Buchstaben des geschriebenen Textes.“

2. Alles durchblättern, nichts übersehen: „Bei der Durchsicht traf ich auf einer der letzten Seiten diese Stelle.“ „Es scheint, dass mehrere Generationen eines Mönchsklosters das Buch benutzt haben, um Bemerkungen einzuzeichnen, denn auf diesem Blatt ist ein Verzeichnis von Kirchenschätzen des Klosters Rossau.“

3. Das richtige finden, Lateinkenntnisse unbedingt nötig: „Sieh, einige theologische Handschriften des Klosters, für uns gleichgültig, darunter aber zuletzt folgender Titel: ‚Das alt ungehür puoch von ußfart des swigers‘“. „Eine spätere Hand hat in lateinischer Sprache dazugeschrieben: ‚Dies Buch ist latein, fast unlesbar, fängt an mit den Worten: lacrimas et signa und endet mit den Worten: Hier schließt der Geschichten – actorum – dreißigstes Buch‘. Jetzt rate.“

4. Rätsel lösen, Ahnung haben, richtig lesen: „Im fünften Kapitel der Annalen des Tacitus stehen die Worte lacrimas et signa hintereinander.“ „Wohlan, ein unwissender Mönch entzifferte auf irgendeinem Blatte die ersten lateinischen Worte der Überschrift: ‚Taciti ab excessu‘ und versuchte sie ins Deutsche zu übersetzen. Er war froh zu wissen, daß tacitus schweigsam bedeutet, hatte aber nie etwas von dem römischen Geschichtsschreiber gehört, und übertrug also wörtlich: Vom Ausgange des Schweigenden.“ „Und wieder am Ende der verzeichneten Handschrift stand: ‚Hier schließt das dreißigste Buch der Geschichten‘.“

5. Einordnen, Zusammenhänge herstellen: Tacitus hat Livius fortgesetzt, aber auch von seiner Geschichte fehlen viele Bücher. „Zur Zeit der Reformation befand sich eine Handschrift des Tacitus im Kloster Rossau, der Anfang fehlte. Es war eine alte Handschrift, sie war durch die Zeit und ihre Schicksale für Mönchsaugen fast unlesbar geworden.“ „Keines von den beiden Geschichtswerken des großen Römers ist uns vollständig erhalten; uns fehlt, wenn wir die Lücken zusammenrechnen, wohl mehr als die Hälfte.“

Na ja, und dann geht es nicht mehr so ganz streng methodisch weiter. Ist ja auch ein Roman. Und es könnte schon sein. Nun sei mal nicht so.

6. Geheimschrift entschlüsseln: Hinter dem Verzeichnis steht in Geheimschrift eine Nachricht von Frater Tobias Bachhuber. „Die Worte lauten auf Deutsch: Beim Herannahen des wütenden Schweden habe ich, um den verzeichneten Schatz unseres Klosters den Nachstellungen des brüllenden Teufels zu entziehen, dies alles an einer trocknen und hohlen Stelle des Hauses Bielstein niedergelegt. Am Tage Quasimodogeniti 37. Also am 19. April 1637.“ Unbedingt erforderlich: solide Kenntnisse des Kirchenjahres. Quasimodogeniti, gemeint ist der Sonntag nach Ostern, auch: Weißer Sonntag. Machen wir Lateiner nebenbei.

7. Eine Suchexpedition planen: Das Versteck müsste sich doch finden lassen. Bald sind Ferien. Das ist die Gelegenheit, Felix! Kommst du mit, Fritz? Abgemacht! Bis dahin heißt es: Abwarten. Ruhig bleiben. Verständig erwägen.

Aber die Emotionen! So sehr er sich bemüht, seine Gefühle im Zaum zu halten und die aufflammende Glut niederzuringen: Es will Felix einfach nicht gelingen. Allen Dämmen und Deichen zum Trotz. „Fest eingedämmt durch methodisches Denken war die Phantasie des Gelehrten, aber in der Tiefe seiner Seele strömte doch reichlich und stark dieser geheimnisvolle Quell aller Schönheit und Tatkraft“, die verflixte Fantasie. Die große Schwester vom orientalischen Mohnsaft. Die Fantasie ist eine Urgewalt wie Hochwasser nach Starkregen. Da halten keine Deiche. „Jetzt war in den Damm ein Loch gerissen, lustig ergoß sich die Flut über seine Saaten.“ Unkontrollierte Lust. Und Felix fantasiert herbei, was gar nicht da ist. „Immer flog ihm der Wunsch zu der rätselhaften Handschrift.“ Wäre doch endlich Licht auf den alten Wälzern. „Er sah die Maueröffnung vor sich und den ersten Schein der Leuchte, der auf die grauen Bücher in der Höhlung fiel; er sah den Schatz in seinen Händen wie er ihn heraustrug und nicht mehr von sich ließ, bis er die unleserlichen Seiten entziffert hatte.“ Und dann das Buch in den Händen halten, lesen, lesen, immer weiter lesen!

Ich fantasiere. Seelentief, kräftig, stark. Und auf einmal ist es wahr. Nur vom tüchtig Fantasieren. Du musst es halt richtig wollen.

Wenn nur nicht die Sache mit dem Acker wäre. Der steht jetzt haushoch unter Wasser, alle Saaten futsch, abgesoffen, Land unter.

Moder, überall Moder

Was ist jetzt mit dieser alten Handschrift? Ußfart des swigers. Von wegen. Die fröhliche Ferienfahrt, die Felix und Fritz nach Rossau unternehmen: eine nicht enden wollende Suche voller sich auftürmender Hindernisse. Vergeblich. Überall Moder. Spuren ins Nichts.

Moder gleich zu Beginn. Unsere beiden Handschriftenforscher werden in Rossau vorstellig und lassen sich vom Bürgermeister durch das verschlafene Nest führen. Das alte Klostergebäude ist längst umgebaut, nur noch Fassade. Im Ratsarchiv treffen sie den gemütlichen Stadtschreiber, der ihnen, „ ein rostiges Schlüsselbund“ in der Hand, ein dusteres Gewölbe öffnet, „wo alte Akten in dicker Staubhülle die Zeit erwarteten, in welcher ihr Stillleben unter dem Stampfer einer Papiermühle enden würde“. Wieder Fehlanzeige: Die alten Akten sind alle verbrannt, die neue werden eingestampft. Letzte Station: der katholische Pfarrer. Der mahnt erstmal zur aufrechten Gottesfurcht. Puh. Dann: Wieder eine dustere Kammer. Er „brachte ein langes schmales Buch hervor, dem der Moder des feuchten Raumes die Ränder beschädigt hatte“. Und siehe da: Felix und Fritz lesen darin eingetragen das Todesdatum ihres gesuchten Frater Tobias Bachhuber, der Quasimodogeniti den Schatz vor dem brüllenden Schwedenteufel versteckt haben will. Es gab ihn wirklich! Gibt es auch die verlorene Handschrift?

Moder am Ende. Felix findet tatsächlich in einer Höhle eben jene trockene hohle Stelle, die Tobias Bachhuber am 19. April 1537 für sein Schatzdepot gewählt hat. Dazu braucht es eine kleine Überschwemmung. Steine sind weggepurzelt, eine Öffnung tut sich auf, ein Hund schleppt den entscheidenden Hinweis an. „Es war alter vermoderter Stoff mit Goldfäden durchwirkt.“ „Der Professor sah lange auf das verschlissene Gewebe, ließ den Lappen fallen“ und weiß Bescheid: „Dies sind die Überreste eines geistlichen Meßgewande“, oder einfacher, „der Schatz der Mönche liegt hier in der Höhle“!

Felix hat eine gelehrte Anspielung parat, als der Hund vor ihm auftaucht: „Bist du der Zwergkönig Alberich?“, „und liegt hier der Nibelungenhort?“ Wenn schon Schatz, dann so einer wie der der Nibelungen!

Bald darauf steigt Fritz mit einigen Arbeitern ins finstere Loch herab. „Es war ein wüster Raum. Sicher war er in der Mönchszeit trocken gewesen, aber er war es nicht mehr. Baumwurzeln hatten den zerklüfeten Felsen auseinander getrieben“, und, schlimmer noch, „es war vom Berge her ein Zugang für Wasser und Tiere entstanden, Waldstreu und Knochen bildeten eine wirre Masse.“ Was für ein Chaos!

Die Spannung steigt – und die Emotionen, ach die Emotionen:

1. „Vermoderte Stücke eines dicken Tuchs wurden heraufgebracht, wahrscheinlich war der Schatz in einem großen Sack zu seinem Versteck gefahren worden. Dann kamen Altardecken und geistlicher Ornat.“

2. „Ein froher Ruf, der Doktor reichtet ein Buch hinauf, das Antlitz des Professors war hoch gerötet“. Und noch ein Buch und noch ein Buch. Leider: Alles nur für den Kirchenbedarf, keine römische Geschichte.

3. Und dann, dann ziehen sie auch die Ausfahrt des Schweigenden aus der Höhle, genauer gesagt, „zwei Bücherdeckel aus festem Holz, die Außenseite mit geschnitztem Elfenbein überzogen“, denn „die Mönche haben den unleserlichen Text aus dem Deckeln gerissen und zurückgelassen, die Handschrift ging wohl nicht mehr in den gefüllten Sack.“ Emotionen? Klar! „Unser Traum ist zu Ende. Die Hand berührt, was einst Hülle der Handschrift war, und uns wird das schwere Gefühl nicht erspart, um das Unwiederbringliche zu trauern“!

Frauenliebe: Ilse und Laura

Verschlissene Lappen. Und immer wieder: Oller Kirchenkram. Trauer über das Unwiederbringliche.

Wer kann da noch Bücher lieben? Felix und Fritz lieben lieber Frauen.

Professor Felix verguckt sich in Ilse, die Tochter des Landwirts zu Bielstein bei Rossau, „das blonde Haar glänzte gegen die Sonne wie gesponnenes Gold, frisch und kräftig schritt sie dahin wie der junge Tag. Der Gelehrte empfand scheu, an sie zu treten, er sah ihr sinnend nach; auch sie war eine der Gestalten, welche fortan in seinem Inneren fortleben sollten, ein Bild seiner Träume, vielleicht seines Wunsches.“ Felix, ganz Forscher, will Ilse einsortieren in die “tausend Jahr alte Erinnerungen“, zu den alten Römern und Germanen, die sich vor seinem inneren Auge aufreihen und seine Schreibtischarbeit bevölkern.

Aber die Traumbilder gehen ineinander über. Die Ilse von heute wird eine Wiedergänger der Ilsen von früher. Bilder legen sich übereinander. Kennste eine, kennste alle. Ilse wohnte schon immer in Bielstein, in einem Haus auf einem Felsen. „Das uralte Wesen aus der Sachsenzeit hatte sich an diesem Orte nur wenig geändert. Und er sah den Felsen und die schöne IIse von Bielstein, wie sie vor Menschengedenken gewesen waren. Damals war der Stein einem Heidengotte heilig, schon damals hatte ein Turm darauf gestanden, und die Ilse hatte darin gewohnt, mit ihren gescheitelten blonden Haaren, im weißen Linnengewand, einem Pelz von Otterfell darüber. Damals war sie Priesterin und Prophetin gewesen für einen Stamm wilden Sachsenvolks.“ Ist die Ilse von heute nicht wie die Ilse von damals? Und umgekehrt? Vergangenheit, Gegenwart, alles eins. Wieder diese verflixte Fantasie! Die Emotionen! Achtung, Gefahr für die Forschung. Aber jetzt wird Liebe draus.

Man könnte auch sagen: Felix tauscht seine Fantasiefiguren aus der Vergangenheit gegen die Jetztzeit aus, dank der schönen Ilse. Hat sich was mit Büchern. Lieber glänzendes Haar, wie gesponnenes Gold, frisch wie der junge Tag. Fort mit dem Plunder. Schluss mit Aktenstudium und Feuchtraummoder! Jetzt wird geheiratet!

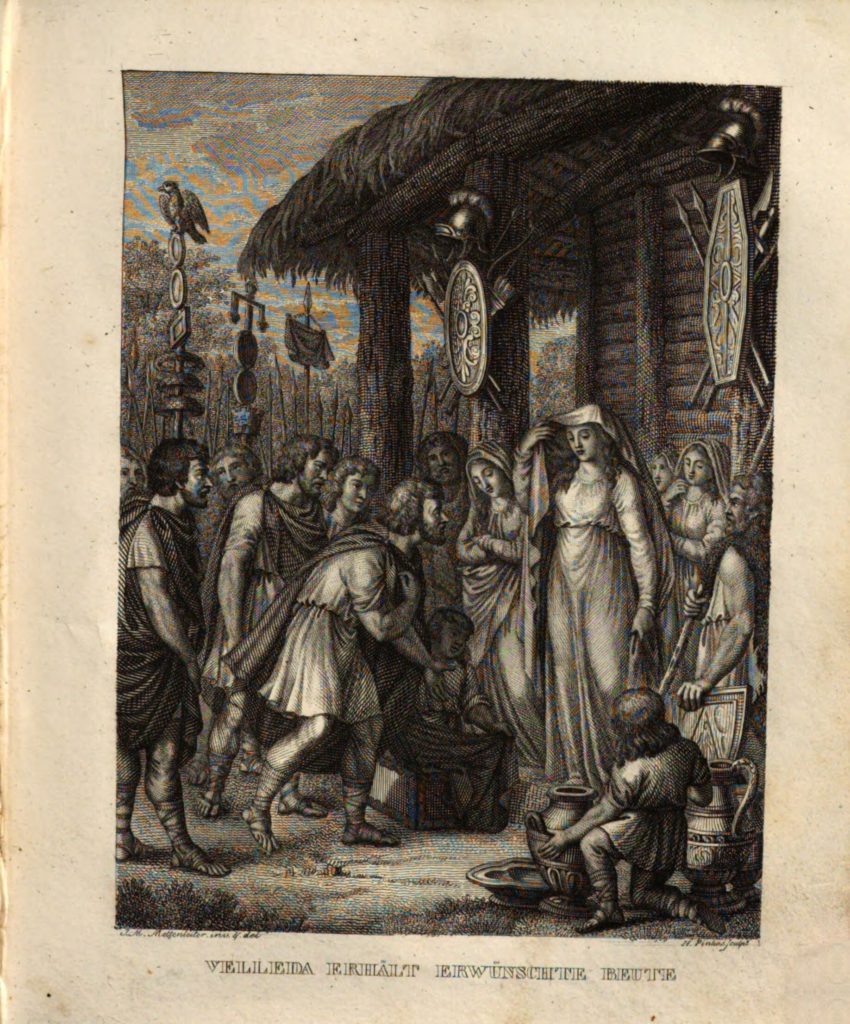

Velleda, „Priesterin und Prophetin“ der Germanen, selbst von den Römern geachtet und gefürchtet. Mit „gescheitelten blonden Haaren, im weißen Linnengewand“. Nur das Otterfell fehlt.

Schulbuchillustration aus Freytags Zeit.

Fritz freit die resolute Laura. Trotz der Feindschaft der Eltern. Ein Zufall, die erste Begegung allein. Ein Hund geht durch, scheucht Schafe auf, Laura in großer Gefahr! Fritz ist rettend zur Stelle. Mein Held! Ganz damenhaft wird sie ohnmächtig, er fängt sie tapfer auf. Die Emotionen!

„Seine Stimmung war gänzlich verwandelt, häufig flog ihm ein Lächeln über das Antlitz. Immer wieder mußte er daran zurückdenken, wie fest ihm das Mädchen in dem Arm lag. Er hatte ihre Brust an der seinen gefühlt, ihr Haar hatte seine Wange berührt und er hatte auf den weißen Nacken und die Büste herabgesehen. Der wackere Junge errötete bei dem Gedanken und beschleunigte seinen Marsch. Darin hatte der Professor nicht unrecht, ein Weib war immerhin etwas anderes, als die Summe der Gedanken, welche man über Menschenleben und Weltgeschichte aus ihr zu entwickeln vermochte. Dem Doktor schien allerdings, als ob etwas sehr Anziehendes in wallenden Locken, roten Bäckchen und einem hübschen Halse liege.“

So eine Frau, das ist doch was anderes als immer die Bücher. Wallende Locken. Rote Bäckchen, weißer Nacken. Und die Büste!

Die Berliner Schauspielerin Edwina Viereck, Foto von 1854, „eine glänzende Bühnengestalt, eine der schönsten Frauen, welche auf dem deutschen Theater gespielt haben“ (Gustav Freytag).

Laura! Schon als Kind „ein dralles Mädchen mit zwei großen blauen Augen und roten Bäckchen, mit dunkelm Kraushaar und einem schlauen Gesicht.“ Jetzt ist sie groß, ist auf die höhere Schule gegangen, hat ein eigenes Zimmer und hantiert „mit Feder und Löschblatt, denn sie schrieb von jedermann verborgen ihre Memoiren.“ Zugegeben, Laura kann ziemlich eigenwillig und kratzbürstig sein, ist aber „trotz ihrer Leidenschaft von hinreißender Schönheit“, oder vielleicht sogar deswegen? Und wenn sie spricht! Ihre Worte klingen, findet Fritz, wie „Lerchentriller und das Geschwirr der Heimchen“.

Alles dabei: große Augen, dunkles Kraushaar, wallende Locken, rote Bäckchen und ein hübscher Hals. Augen wie im Anime.

So einfach geht das aber nicht mit der großen Liebe. Missverständnisse. Die Eltern im Weg. Geheime Korrespondenz per Brief. Maskenball. Fritz flirtet mit einer Schauspielerin im roten Mantel. Hält sie für seine unbekannte Briefpartnerin. Eifersucht! Das ist zuviel für die temperamentvolle Laura, „ihre Schläfe röteten sich unter der Maske. Auch im Zorn auf sich selbst! Denn sie hatte dem Unglücklichen diese Gefahr gebracht, und sie hatte darauf bestanden, den Ball heimlich vor ihm und in einer Tracht zu besuchen, welche das Erkennen so schwer machte“. Wer flirtet schon mit einer grauen Fledermaus, wenn er einen roten Mantel haben kann!

Schließlich gestehen sich Fritz und Laura endlich ihre Liebe. Damit nicht genug: Laura will unbedingt entführt werden. Wegen der strengen Eltern. Die sind zwar schon längst eingeweiht, aber die kleine Laura liebt halt den großen Auftritt, die große Bühne. Den Theaterdonner. Die Inszenierung. Sie ist doch kein Kind mehr. Kein Wunder, dass Fritz sie auf dem Maskenball mit einer Schauspielerin verwechselt.

Romantitel „Die verlorene Handschrift“. Innen drin: Liebesgeschichten, gleich zwei. Wie schön!

Lass die dicke Staubschicht liegen, wen kümmert der Gammel am Buchrand. Ausschuss für die Papiermühle. Kannste einstampfen, wird niemand vermissen. Rumpelkammern. Kellerlöcher. Bloss raus hier.

Priesterin, Prophetin. Haar wie gesponnenes Gold. Frisch und kräftig. Die hübsche Nachbarin. Große blaue Augen, wallendes Haar. Anziehend, hinreißend, Leidenschaft. Um mich ist‘s geschehen.

Leipziger Philologenscherze: Haupt, Mommsen, Jahn

Wie haben Sie‘s gemacht, Herr Freytag? Klar, mit ein wenig Hilfe von Moriz Haupt, Professor für deutsche Sprache und Literatur in Leipzig, auf dem alten Sofa, wenn die Frauen gerade nicht dabei sind, bei einem guten Tropfen Wein. Da war die Geschichte von der verlorenen Livius-Handschrift aufgekommen. Haupt hat sogar eine gelehrte Notiz dazu veröffentlicht, zusammen mit einer Meldung von geglückten Handschriftenfunden.

Außerdem: Gustav Freytag ist ja selbst universitär gebildeter Philologe, war jahrelang Privatdozent an der Uni. Er hat die philologische Methode gelernt, vom orientalischen Mohnsaft mindestens genippt, auf der Suche nach der deutschen Einheit in den Tiefen der Vergangenheit. Er weiß nur zu gut, was es bedeutet, Dämme gegen die Fantasie zu errichten.

Und: Freytag hat Haupt als Vorbild für den Felix Werner gewählt. Gibt er selbst zu, in seinen „Erinnerungen“: „In dem Charakter des Professors Werner hat man meinen Freund Haupt erkennen wollen. Es ist aber darin nur soviel von Haupt‘s Art und Weise zu finden, als ein Dichter von dem Wesen eines wirklichen Menschen aufnehmen darf, ohne sich die Freiheit des Schaffens zu beeinträchtigen und ohne den anderen durch Unzartheit zu verlezen.“

Aber was ist dieser Moriz Haupt für einer? Ein Scherzkeks, mit Vorsicht zu genießen. Und: politisch aktiv.

Zeitreise ins Revolutionsjahr 1848. Haupt sehnt sich nach Veränderung, wünscht sich politische Teilhabe und ein Parlament, sogar die deutsche Einheit, selbst wenn er Revolutionen ablehnt. Dazu macht er sogar ein paar gewagt-nebulöse Andeutungen in einer öffentliche Sitzung der Königlich-sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig:

Aus den alten Gleisen des Denkens und Empfindens sind wir in ungewohnte Hoffnungen, in ungewohnte Sorgen gedrängt, in Hoffnungen auf das Vaterland, dessen Einheit und Grösse nicht mehr als ein verlorenes Gut nur den rückwärts gewendeten Blicken erscheint, sondern vor Aller Augen steht als hehres Ziel raschvordringendes Strebens.

Wohl ist ein grelles Morgenroth vor uns emporgestiegen; es verkündet sturmvolle Tage.

[J]etzt übt die Gegenwart, jetzt üben die Geschicke des Vaterlands ihr gebieterisches Recht.

Moriz Haupt, Festrede am 18. Mai 1848, Leipzig.

Ungewohnte Hoffnungen statt alter Gleise. Einheit des Vaterlands, raschvordringend. Da traut sich einer was, und Reden halten kann er auch.

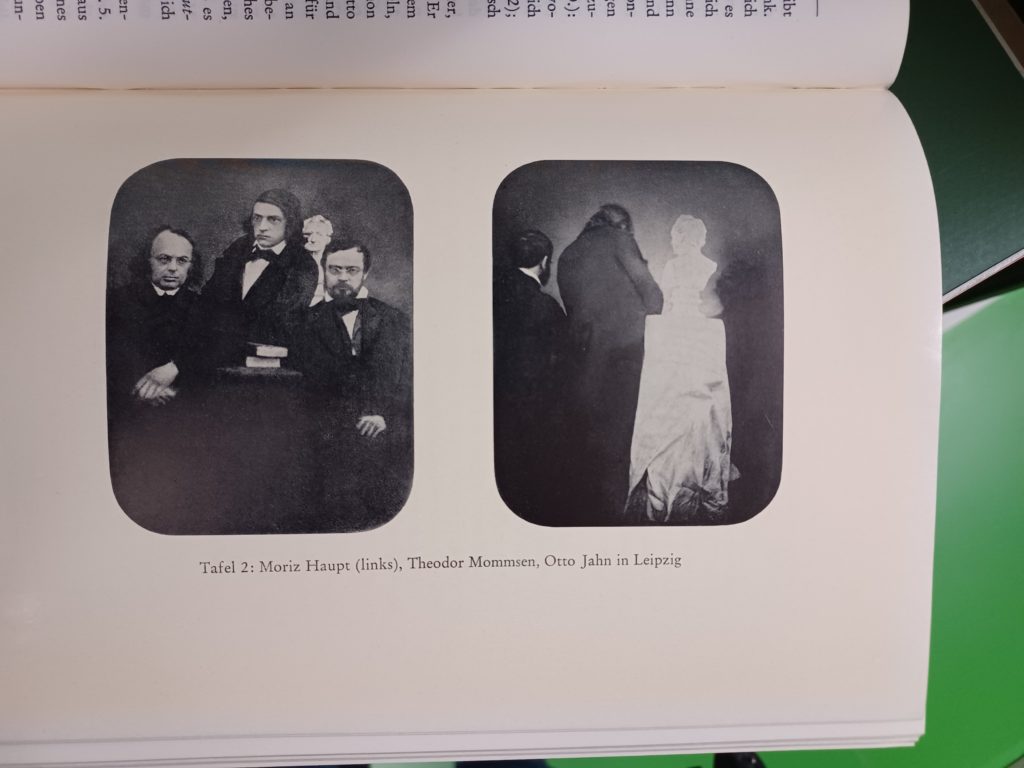

Groß ist die Freude, als Haupts Freund Thedor Mommsen im Herbst 1848 als Professor für Rechtswissenschaft an die Uni kommt. Zusammen mit dem Archäologieprofessor Otto Jahn, auch erst seit einem Jahr da, können sie endlich ein freundschaftlich-gelehrtes Kleeblatt bilden. Und an der Uni frischen Wind wehen lassen.

Sie machen zusammen Politik, werden Mitglied im „Deutschen Verein“, der für die konstitutionelle Monarchie eintritt. Die drei unterstützen sogar, wenn auch zurückhaltend und nur kurzzeitig, im Mai des folgenden Jahres die sächsischen Aufständischen, die gewaltsam die Umsetzung der in der Paulskirche beschlossenen Verfassung durchsetzen wollen. Grelles Morgenrot, sturmvolle Tage. Ganz schön riskant.

Die drei gehen zum Fotografen und lassen sich gemeinsam ablichten. Als Dokument der Freundschaft. Fotografien sind ja gerade die neuste Mode. Die drei posieren im Gelehrtenrock. Über ihnen tront Weltliterat Goethe als Gipsbüste. Jetzt sind wir vier. Forscher im Schatten des Dichterfürsten.

Und wo sie schon mal beim Fotografen sind, lassen Haupt, Mommsen und Jahn gleich noch ein zweites Foto machen. Von hinten. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Ein klobiger Gipfshinterkopf tut’s auch. Goethe als Schalk im Nacken. Ein Pennälerscherz? Übermut? Die philologische Methode: Vorder- und Rückseite prüfen? Ganz schön respektlos, die drei Professoren.

Und was meint Moriz Haupt selbst zu der angeblichen Seelenverwandschaft mit Felix Werner?

Suchen wir Hinweise, wieder in Freytags „Erinnerungen“. Haupt, nach der sturmvollen Leipziger Morgenröte mittlerweile gesetzter Lateinprofessor in Berlin, schickt seinem Freund Gustav die Programme zum Beginn des neuen akademischen Jahrs, mit seinen neuesten Forschungen. Und mit persönlicher Widmung. Und die muss man genau lesen, wie bei Tobias Bachhuber und seiner Geheimschrift.

Freytag erinnert sich. „Eine gewisse, immerhin entfernte Ähnlichkeit empfand Haupt selbst mit Behagen und dieser Zugehörigkeit zu dem Roman gab er in seiner Weise dadurch Ausdruck, daß er sich einigemal bei Sendung seiner Berliner Programme über den lateinischen Geschichtsschreiber Ammianus auf diesen in guter Laune als ‚Magister Knips‘ verzeichnete, der in dem Roman eine traurige Rolle zu spielen hat und zulezt nur durch den Gedanken an seine gelehrten Arbeiten über Ammianus davor bewahrt wird, sich selbst aufzuhängen.“

Magister Knips. Hä? Haupt kann sich eigentlich besser mit Magister Knips identifizieren! Es könnte da zwar ein paar Gemeinsamkeiten zwischen dem realem Ihm und dem Felix Werner aus dem Roman geben. Aber nur entfernt. Mehr nicht. Stattdessen: Magister Knips. Magister Knips? Wer ist denn das jetzt?

Magister Knips, das ist der Bösewicht.

Die Dunkle Seite der Philologie

Magister Knips arbeitet für die Professoren, aber nur als Zuträger. Ungenannt, unbekannt. Eine gedrückte Existenz. Unterwürfig, gramgebeugt. Der Mann im Schatten. Liest Korrekturen, macht Inhaltsverzeichnisse. Solche Sachen. Fritz hält ihn für einen „trödelhaften Mann“. Felix sieht das differenzierter, lobt ihn auch mal gönnerhaft, „ich habe für Ihre opfervolle Tätigkeit zu Gunsten anderer immer Teilnahme gefühlt.“

Magister Knips wohnt noch bei Mutti, in einer engen Butze. Hotel Mama. Für Schreibtisch und Heizofen reicht der karge Korrektorenlohn nicht aus. Knips „kauerte in der ungeheizten Kammer seiner dürftigen Wohnung auf dem Boden. Auf den Brettern an der Wand und auf dem Fußboden lagen die Bücher unordentlich gehäuft und er saß von ihnen ringsum eingeschlossen, wie ein Ameisenlöwe in seinem Trichter.“

Klar, auch Professor Felix Werner vergisst mal das Abendessen vor lauter Blättern in alten Büchern. Aber Knips ist eingesperrt, bedrängt, zugestellt von ihnen. Und Felix wohnt nicht im Hotel Mama. Apropos Mama. „‚Kommst du wieder nicht los?‘ rief die Mutter ärgerlich, ‚dein Bier wird am Ofen warm, mach ein Ende.‘“ Mutter Knips führt ein grobes Regiment. Hier fällt keine Stullen-und-Bier-Mahlzeit aus.

Zu Tisch führt Knips gerne Klage. Kennt Mama schon. Jetzt kommt der wieder damit. Die Korrekturen! Wie ein gestresster Gymnasiallehrer, bei dem sich die Klassenarbeiten auftürmen, stapeln, und nie ist es mal gut: Korrigieren, immer korrigieren!

Der Magister meint aber keine Pennäler, er meint Professoren. Und ihre Schludrigkeit: „Ich lese Korrekturen, und ich mache Arbeiten für diese Gelehrten, die vornehm im Wagen fahren und, wenn ich zu ihnen komme, mich behandeln wie einen römischen Sklaven. Und kein Mensch weiß, wie oft ich ihre Dummheiten ausbessere und die groben Fehler aus ihrem Latein.“

Fehler finden, anstreichen und verbessern! Fehler über Fehler. Und wozu? Die Hohlköpfe machen sie doch immer wieder. Und wer muss dann wieder korrigieren? Ich, der Magister Knips.

„Ich tue es aber nicht jedem, nur dem, welchen ich mag und der es wohl um mich verdient hat. Den andern lasse ich stehen, was sie nicht gewußt haben, und ich zucke in der Stille die Achseln über die hohlen Köpfe.“

Heimlicher Triumph, stille Freuden: Knips ist ein Hüter schmutziger Geheimnisse. Er denkt strategisch: Akten zurückhalten, Exklusivwissen horten. Und dann im richtigen Moment gewinnbringend einsetzen. Ihr werdet schon sehen! Allmachtsfantasien. Träume eines Gedrückten. Heimliche Genugtuung.

Darauf genehmigt sich Knips ein Bier. Ein goldgelb glänzendes Bier. Manche Gelehrte sind wie Bier, und zwar wie dünnes Bier. „‚Es ist nicht alles Gold, was glänzt‘“, sagte er, und hielt behaglich sein Dünnbier gegen das Licht, ‚ich allein weiß, wie es in manchem aussieht. Ihre elenden Manuskripte, immer wieder korrigiert, und das Schlechteste darin nicht korrigiert; ich sehe, wie sie sich abquälen und, was sie etwa wissen, noch aus fremden Büchern mausen.‘“

So sind sie, die Gelehrten. Herumschreiben, überarbeiten, verbessern und verbessern. Kleine Erfolge, gemopst und zusammengeschustert aus ollen Scharteken.

Und noch was. Magister Knips pflegt schlechten Umgang, umgibt sich mit dubiosen Gesellen: „Ich kenne einen kleinen reisenden Händler, der allerlei Antiquitäten mit sich führt, Holzschnitte, Miniaturen, auch Bruchstücke alter Handschriften.“ Nützliche Kontakte, anrüchige Kontakte.

Auftritt des Fürsten, Typ adeliger Lustgreis. Ihn packt ein Gelüst nach der schönen Ilse. Die ist zwar schon mit Felix verheiratet, aber welchen libertären Adeligen hat das je gestört? Den Fürsten packt die Augenlust, das zügellose Begehren: „Dem Fürsten fiel der Handschuh zur Erde, die loyale Ilse bückte sich eilig darnach, der Herr sah einen Augenblick sinnend auf Ilses Kopf und Büste.“ Bei soviel sittsam gedämpftem Sex-Appeal entflammt der Fürst. Und will bekommen, was er begehrt.

Lüstern spannt der Fürst unseren Knips für einen erotischen Plan ein. Der weltfremde Felix soll bei Hofe festgehalten werden, damit dero Exzellenz sich in der Zwischenzeit an Ilse heranmachen kann. Und wie geht das am besten? Mit einer verlorenen Handschrift. Eine wunderschöne Frau zuhause, aber nur Augen für Scharteken!

Der Fürst beschließt, dem Schicksal ein wenig auf die Sprünge zu helfen. Professor Felix sucht doch diesen Tacitus. Ußfart des swigers. Oder so. Er findet ihn bloß nicht. Dann schustern wir ihm doch einfach einen zusammen. Magister Knips, übernehmen sie! Unser Magister kennt sich ja mit reisenden Händlern und dubiosen Antiquitäten bestens aus. Da kann er uns doch ein paar Reste einer angeblich uralten Handschrift zurechtfabrizieren. Ein bisschen fälschen, Magister, es wird ihr Schaden nicht sein.

Der Fürst macht Knips ein unmoralisches Angebot. „Ihre Hilfe dabei müßte allerdings mein Geheimnis bleiben, denn ich möchte Herrn Werner gönnen, daß er selbst das Vergnügen empfindet einen Fund zu machen.“ Dann hat er was zu tun, und der Weg zu Ilse ist frei für den fürstlichen Liebesbrand.

Knips, charakterschwach, wie er nun mal ist, kommt ganz wörtlich arg ins Schwitzen und ist gehorsamst zu Diensten. Der Adel bestellt, der Magister liefert. Ganz wie befehlen. „‚Er treibt‘, murmelte Knips, ‚er treibt, wie kann ich widerstehen? Soll ich zurückkehren in die kalte Kammer zu meinen Korrekturen, soll ich mein Lebtag von der Professorengnade abhängen und den stolzen Tröpfen Bücklinge machen“? Nein, ich leime den Professor, und danach finde ich selbst den Tacitus, bestimmt.

Immer diese Allmachtsphantasien, der kleine Knips ganz groß. Er schafft, was die anderen nicht schaffen. Magister Knips wird es allen zeigen! Oder? Berechtigte Zweifel sind angebracht. Er „hob wieder sein Taschentuch, seufzte und wischte den Schweiß von seinen Schläfen.“ Ächz. Tröpfel. Puh.

Natürlich fliegt der Schwindel auf. Und nicht nur das. Der Magister muss eine Predigt über sich ergehen lassen, wie sie kein Pfarrer einem armen Sünderlein schöner halten könnte. Hammer! Schließlich hat Knips sich mit der philologischen Methode angelegt. Und die verlangt Wahrhaftigkeit, Entsagung und Treue, koste es, was es wolle. Knips ist für Professor Werner „noch etwas anderes als ein gewissenloses Werkzeug im Dienste Fremder, er ist ein untreuer Philolog, ein Verräter an seiner Wissenschaft, Fälscher und Betrüger da, wo nur die Ehrlichkeit ein Recht hat zu leben, ein Verdammter da, wo es keine Sühne und Gnade gibt.“

Keine Rechtfertigung, keine Entschuldigung möglich. Stattdessen immer wieder: die moralische Pflicht, Sitte und Anstand. Höchste Ansprüche sind gerade gut genug. Was bringst du vor, Magister Knips?

- 1. Das Geld. „Ich war arm, und mein Leben voller Plage.“ Professor Werner: „Sei sind kein gedankenloser Lohnarbeiter gewesen, Sie haben ganz und voll zu uns gehört.“ Und doch, nur ein halber Philolog, denn ohne Moral. „Ganz treue Hingabe und Selbstverleugnung und dicht daneben frevelhafte Willkür; ein zuverlässiger und emsiger Gehilfe und dazwischen ein Betrüger, dreist und höhnend wie ein Teufel.“

- 2. Das fehlende Selbstwertgefühl. „Ich war ein gequälter Mann.“ „Sie verstehen nicht, welches Gefühl es gibt, wenn die anderen hochfahrend benutzen ohne Anerkennung und ohne Dank, was man ihnen von seinem Willen gegeben hat.“ Professor Werner: „Es war Stolz“, „es war Neid“, „es war das Gelüst nach Überlegenheit über andere.“ Bäm! Das sitzt.

- 3. Die anderen haben mich gezwungen. „Ich war nur der Handlanger.“ Ganz schlechte Ausrede. Die waren’s, nicht ich. Leichtes Spiel für Professor Werner: „Auf ihnen lag, wie auf uns allen, Verantwortung für die Seelen unserer Nation. Sie haben sich dieses Amtes unwert gemacht“.

Ganz schön anstrengend, so eine Predigt. Nicht wahr, Felix? Andererseits, ganz fromme Sprüche gehen auch ganz leicht von den Lippen. Hier Selbstverleugnung, Hingabe, Verantwortung für die Seelen der Nation. Dort Frevel, Teufel, Stolz und Neid, schmuddelige Überlegenheitsgelüste. Schwarz. Weiß. Das passt immer, da muss man kein Verständnis für Armut, Qual und Handlangertum aufbringen, geschweige denn Mitleiden mit unterkühlten Stuben, dünnem Bier oder dem eintönigen Leben im Hotel Mama.

Knips knickt ein und weint bitterlich. Was bleibt ihm noch? In der Heimatstadt darf er nicht bleiben, sagt der Professor, „fliehen sie, Herr Magister, meiden sie die Stellen, wo man mit Trauer Ihrer denkt und mit dem Widerwillen, den der ehrliche Arbeiter gegen den Untreuen empfindet“. Knips denkt kurz an Selbstmord, wandert dann aber doch lieber aus, nach Amerika, „tief hinein gen Westen“, wo keiner seinen Namen kennt. Offenbar fast dasselbe wie Selbstmord. Jedenfalls ein Ort ohne ehrliche Arbeiter.

Halt, Magister Knips! Meinetwegen, fliehen sie, meiden Sie. Aber doch nicht ohne eine Scharteke! Knips ist schon auf dem Sprung, will raus aus der Stadt. Er „lief in seine Wohnung. Dort raffte er seine Habe zusammen, steckte sein Handexemplar des Ammianus in die Rocktasche und eilte mit seinem Bündel dem Tor zu“. Nicht ohne meinen Ammian. Schon wieder ein römischer Historiker, diesmal Ammianus Marcellinus, der Livius und Tacitus fortgesetzt hat. Schon wieder nicht vollständig überliefert. So schließt sich der Kreis. Und Magister Knips hat ein Buch in der Rocktasche, gegen die trüben Gedanken.

Mensch Magister

Und dieser Magister Knips, der schwitzende Betrüger, die Heulsuse, der Heimatlose, dessen ganze Habe in ein einziges Bündel passt, ausgerechnet mit dem vergleicht sich – Professor Moriz Haupt, Professor für deutsche Sprache und Literatur, Entdecker deutscher Texte aus dem Mittelalter? Was ist das denn für ein Gelehrtenscherz?

Freytag schreibt Bestseller und weiß, und zwar ganz genau, wie das geht. Haupt, davon kann man ausgehen, weiß das auch. Um einen Bestseller zu fabrizieren, muss man wissen, wie die Leute lesen wollen. Du musst sie packen, mit den passenden Effekten, exaktem Timing, Abwechslung und Spannungsbogen. Und im gerade aktuellen Plauderton. Stimmungen treffen, Gefühlslagen. Nicht zu kompliziert, nicht zu flach. Keine Längen, keine abrupten Brüche. Schmöker, in denen sich die Leute gerne festlesen.

Freytag hat sich das Bestsellerschreiben selbst beigebracht. Zwar kennt er die Klassiker der lateinischen Literatur, Rhetorik at its best, noch vom Privatunterricht bei seinem verschrobenen Onkel. Nicht schlecht. Aber die Praxis fehlt. Erste dramatische Versuche bleiben erfolglos. Also ab ins Theater! 1847 ist Freytag fast täglich in Leipzig am Theater und schaut den Theatermachern zu. Das bringt’s.

Bei den Proben sieht er, wie man Bühnenwirksamkeit erreicht, welche Abfolge und Kombination der Szenen gefällt, wie Charaktere funktionieren, was ankommt beim Publikum. Seine nächsten Stücke sind große Erfolge. Und sie legen der Grundstein für Gustavs zukünftige Erfolgsromane, die er nach dem gleichen Muster strickt.

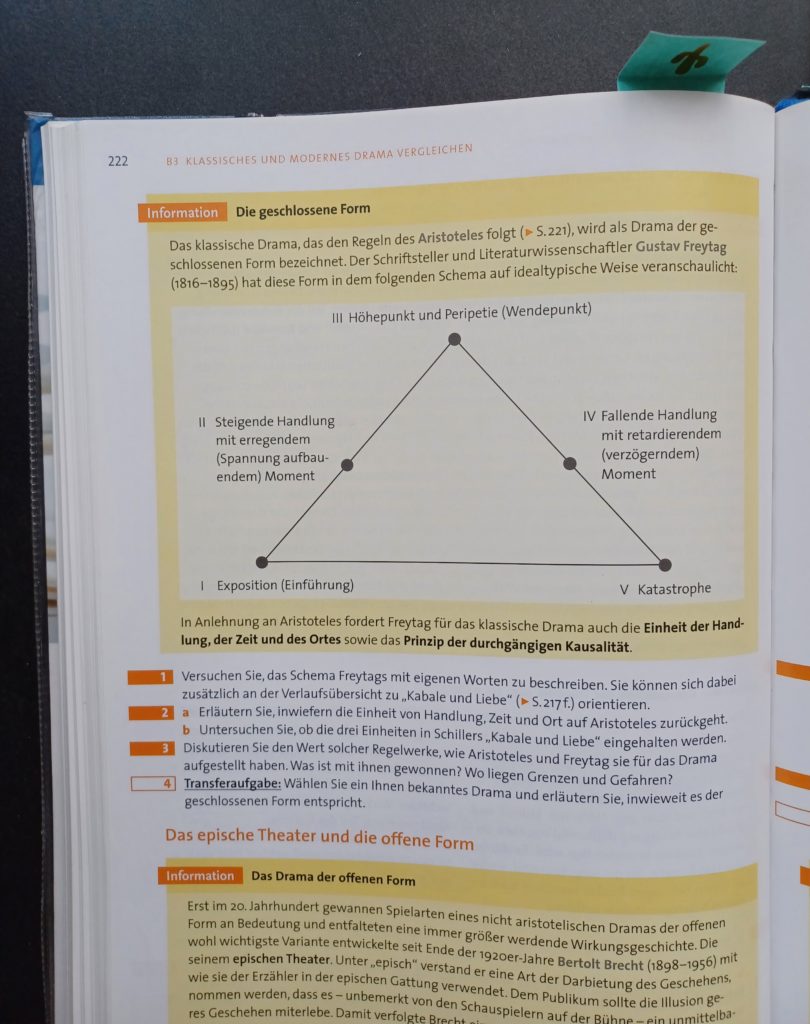

Zwischendurch ist sogar Zeit für einen How-to-Ratgeber für angehende Dramatiker, in dem er seine Erfahrungen niederschreibt: „Die Technik des Dramas“, 1863, ein Jahr vor Erscheinen von „Die verlorene Handschrift“. Freytags How-To ist so erfolgreich, dass noch heute kein Deutschbuch der Oberstufe ohne das Pyramidenschema des klassischen Dramas auskommt, das er in seiner „Technik“ beschreibt: Exposition, erregendes Moment, Höhepunkt, retardierendes Moment, Katastrophe. Mach‘s nach, wenn du kannst.

In der „Technik“ steht’s drin. Wie du Spannung in die Handlung bringst. Und wie du deine Figuren anlegen musst, damit die Spannung bleibt. Stichwort: Spiel und Gegenspiel. Hier die Guten, da die Bösen. Die Guten sind brav und langweilig, die Bösen schwach und, jetzt kommt‘s, menschlich.

„Der Inhalt des Dramas ist immer ein Kampf mit starken Seelenbewegungen, welchen der Held gegen widerstrebende Gewalten führt. Und wie der Held ein starkes Leben in gewisser Einseitigkeit und Befangenheit enthalten muß, so muß auch die gegenspielende Gewalt durch menschliche Vertreter sichtbar gemacht werden.“

Gustav Freytag, Die Technik des Dramas (1863/1872)

Das klingt doch stark noch Fritz und Felix auf der einen und Magister Knips auf der anderen Seite. Schön getrennt. Lieber mehr Schwarz-Weiß als zu wenig. Dann wollen es alle lesen.

Felix und Fritz sind starke und einseitige Helden. Hochangesehen in bürgerlichen Berufen. Perfekte gefühlsverdrängende Handschriftenleser, die sich trotzdem brav für ihre Ehefrauen interessieren. Sie löschen die Glutnester der Empfindung immer im genau richtigen Zeitpunkt. Wenn Not am Mann ist, gibt es eine Predigt, formvollendet aus dem Stehgreif. Denn Felix Werner lebt, was er predigt. Vernünftig, stilsicher, immer schön gedämpft. Er und Fritz verstehen zu befehlen. Wenn sie Handschriften suchen, dann ohne sich die Hände schmutzig zu machen: Sie lassen erstmal die anderen in die modrigen Gewölbe und schmuddeligen Erdlöcher hinabsteigen. Die Wahrheit über Fritz und Felix: Allesrichtigmacher, blass und schablonenhaft. Langweilig. Drückeberger. Besserwisser. Unmenschlich in ihrer ewigen Korrektheit.

Magister Knips, der ist ein Mensch. Mit all seinen Schwächen und Unzulänglichkeiten. Der muss arbeiten, quält sich durch Korrekturen, blättert durch alte Scharteken. Mühselig, vergeblich, kein Spaß. Arbeit halt. Die arrivierten Bürger, die haben gut reden mit ihrer engen Moral. Knips ist nirgendwo angekommen, muss etwas aus sich machen, weil er nichts gilt in ihrer Welt. Dabei erliegt er der Versuchung, die wir alle kennen. Er will groß rauskommen, träumt eine Nummer zu groß. Dreht ein zu großes Rad. Wer macht denn immer alles richtig? Und schließlich: Knips packt der Mut der Verzweiflung, er wandert aus, ganz allein. Vielleicht macht er ja sein Glück in Amerika. Wer weiß? Wird ein reicher Onkel aus Amerika. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Der Mann hat noch Pläne, warte mal ab. Die Bürger rümpfen natürlich die Nase. Das muss man sich halt leisten können. Knips trägt seinen persönlichen Schatz jedenfalls bei sich, den Ammian in der Rocktasche.

Moriz Haupt erkennt sich in Magister Knips wieder. Korrigieren, Papierarbeiten. Staubige Handschriften aus Bibliotheksregalen ziehen. Gekritzel aus alter Zeit entziffern. Texte vergleichen. Sich die Hände schmutzig machen. Das ist das alltägliche Geschäft auch und gerade des Professors. Harte Arbeit. Undank und vergebliche Mühe inklusive. Das Predigen, die Litanei von Hingabe und Entsagung, so was findet höchstens in der gelegentlichen Festrede statt.

Und dann der Druck des Adels und der großen Politik. Das ist vor allem 1848/1849 in Leipzig so. Haupt tritt für politische Veränderung ein, doch von einem Professor im sächsischen Staatsdienst wird gerade in der revolutionären Stimmung Gefolgschaft und Mäßigung erwartet. Nicht gerade einfach.

Zugegeben. Haupt weiß, dass man nicht fälschen darf und riskiert im Gegensatz zu Knips lieber seinen Job, als bei seinen politischen Überzeugungen Abstriche zu machen. Er lässt sich nicht zum Zuträger des Adels und seiner Machtgelüste machen. Das hat bittere Konsequenzen: 1851 werden er, Jahn und Mommsen für die Beteiligung an der Maierhebung aus dem sächsischen Staatsdienst entlassen. Und sie stehen vor den Trümmern ihrer bürgerlichen Existenz. Bald finden sie andernorts Professuren. Für den Moment fühlen sie sich wie Magister Knips in seiner Butze.

Felix und Fritz, die tun einfach ein bisschen zu fein. Und die Predigten sind irgendwie drüber. Vor allem, weil sie sich ja selbst ganz irdisch orientieren und für ihr Liebesglück entscheiden. Voll verlogen. Ein wirklicher Mensch ist nur der Magister Knips.

Alles hat zwei Seiten. Haupt, Jahn und Mommsen, wahrscheinlich auch Goethe, wussten das. Aber Goethe steht für Weltliteratur, Freytag nicht. Freytag ist lieber der meistgelesenste Schriftsteller des 19. Jahrhunderts. Der Mann, der die Bestseller produziert. Auch wenn das nur mit einer gewissen Einseitigkeit geht.

Verwendete Literatur

Gustav Freytag, Die verlorene Handschrift. Roman in fünf Büchern. Ausgabe in zwei Bänden, Leipzig: Hirzel 1922. Eigenes Bibliotheksstübchen.

Die philologische Methode I,7-13 und I,41

Die schöne Laura I,28 und I,206

Recherche in Rossau I,148-150

Ilses Lektürekanon I,161

Ilse als Prophetin I,179

Magister Knips zuhause I,292-294

Laura auf dem Maskenball II,64-65

Lauras Stimme II,78-79

Der lüsterne Fürst II,164

Magister Knips beim Fürsten II,242

Strafpredigt für Magister Knips II,420-427

Die verlorene Handschrift II,478-484

Gustav Freytag: Erinnerungen aus meinem Leben, Leipzig: Hirzel 1887. Link zur Bayerischen Staatsbibliothek.

Schauspielerin Viereck, S. 207

Haupt als Magister Knips, S. 293

Gustav Freytag: Die Technik des Dramas. unveränderter reprographischer Nachdruck der 13. Auflage Leipzig 1922, Darmstadt 1992, S. 93

Moriz Haupt: Öffentliche Sitzung am 18.Mai 1848. Festrede. In: Berichte über die Verhandlungen der Königlich-Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. 2. 1848, S. 90-106, hier: S. 90-91. Link zur Bayerische Staatsbibliothek.

Königlich Sächsische Gesellschaft der Wissenschaften, Philologisch-Historische Klasse: Berichte über die Verhandlungen der Königl.-Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, Philologisch-Historische Klasse. 2. 1850. Haupt, über eine Handschrift der Leipziger Stadtbibliothek (S. 1-16). Derselbe, über eine verlorene Handschrift des Livius (S. 16-18). Link zur Bayerischen Staatsbibliothek.

Bernt Ture von zur Mühlen: Gustav Freytag. Biographie, Göttingen 2016.

Constanze Güthenke: Feeling and Classical Philology. Knowing Antiquity in German Scholarship, 1770–1920, Cambridge 2020, Link zu Cambridge Core

Mommsen, Haupt und Jahn in Leipzig 1848/49. Stefan Rebenich: Theodor Mommsen. Eine Biographie, München 2002, S. 63-71

Abbildungsverzeichnis

August Weger, Bildnis Gustav Freytag, Stahlstich. © Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. Link nach Wolfenbüttel. Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland (CC BY-SA 3.0 DE).

Alois Wilhelm Schreiber: Teutschland und die Teutschen. Geschichte unsrer Vorältern von den ältesten Zeiten bis zum Tode Karls des Großen. Zur Bildung und Unterhaltung für die Jugend. Mit 24 Kupferplatten von J. M. Mettenleiter, Carlsruhe 1835, Scan 133. Link zur Bayerischen Staatsbibliothek München. Kein Urheberrechtsschutz. Nur nicht-kommerzielle Nutzung erlaubt.

Foto der Viereck. Porträt der Berliner Hofschauspielerin Edwina Viereck (1826-1856) von Fotografin: Bertha Wehnert-Beckmann – 1854 – Germany – CC BY-NC-SA. Stadtgeschichtliches Museum, Leipzig. Link zu Europeana.

Kupferstich der Viereck. Viereck, Edwina – Austria – Public Domain. Österreichische Nationalbibliothek, Wien. Link zu Europeana.

Haupt, Mommsen, Goethe, Jahn (von vorn). Link zu Wikipedia. Gemeinfrei.

Haupt, Mommsen, Goethe, Jahn (rückwärtig). Lothar Wickert: Theodor Mommsen. Eine Biographie. Band III. Wanderjahre Leipzig – Zürich – Breslau – Berlin, Frankfurt: Klostermann 1969, Tafel 2. Universitäts- und Landesbibliothek Münster. Signatur 3D 834-3. Foto vom eigenen Archivbesuch am 2. November 2022.

Gustav Freytag im Lesebuch der Oberstufe. Ausschnitt aus: Bernd Schurf, Andrea Wegener (eds.): Texte, Themen und Strukturen. Deutschbuch für die Oberstufe, Berlin: Cornelsen 2014, S. 222. Eigene Lehrerbibliothek.