Inhaltsverzeichnis

1. Schiller: Endlich Weltliteratur

2. Wilhelm Tell: Die ängstliche Hausfrau

3. Zwischenspiel: Tell. Alpenleben. Bilderbögen 1848/1849.

4. Geier-Wally: Der ungestüme Wildfang

5. Aus der Bestseller-Werkstatt: Hillerns Weg zum Erfolg

- Familie und Kontakte

- Langeweile in Freiburg

- Zuspitzen und Vereinfachen

- Reiseberichte auswerten

- Wochenblätter lesen

5. Fiktion und Wirklichkeit: Anna Knittel, die echte Geier-Wally

Verwendete Literatur

Abbildungsverzeichnis

Schiller: Endlich Weltliteratur

Mein verzweifeltes Frauerl, das nur die netten, gemütlichen Badeorte und Sommerfrischen der Wiener Gegend kannte, sagte vorwurfsvoll: „Also das sind deine berühmten bayerischen Berge! Na, gute Nacht!“ –

Aber auch die Nacht wurde gar nicht gut. Drunten in der Wirtstube saß ein halbes Dutzend bezechter Bauern – genau senkrecht unterhalb der beiden Jammerkästen, in denen wir lagen – und diese unermüdlichen Radaubrüder dudelten die ganze Nacht die gleiche, zur Unerträglichkeit anschwellende Melodie: Hurax dax, hurax dax – klapperten mit den Bierkrügeln und stampften mit den genagelten Schuhen den Takt dazu.

Ludwig Ganghofer, Fragmente aus dem Nachlaß (1921), S. 320

Wo waren wir? Luther. Die Bibel. Gott auf die Probe stellen, Gott herausfordern. Mal austesten. So was machen aber nur Gottversucher. Man spielt keine Spielchen mit Gott. Denn das bedeutet: Du verstößt gegen seine Gebote. Und das bedeutet auch, du akzeptierst sie nicht, missachtest die Regeln. So was trauen sich höchstens Teufelsbeschwörer. Oder Leute, die keine Verantwortung für ihr Leben übernehmen, sie auf wen anders abschieben wollen. Soll der das machen. Dann ist er’s auch gewesen.

Gar nicht so einfach, da Weltliteratur draus zu machen. Aus solchen Unsympathen lassen sich schwerlich Heldenfiguren basteln.

Die Lösung: Zwang. Der Held muss. Es bleibt ihm keine andere Wahl, er gerät da so rein. Dafür brauchen wir einen Einzelgänger, ohne Unterstützer. Der vor allem seine Ruhe haben will. Ich komm schon allein klar. Mein bester Freund bin ich noch immer selbst. Denn so einer gerät schnell in Gefahr zum Opfer des Willkürtyrannen zu werden. Von einem, der denkt: Den knöpfe ich mir mal vor.

Wir brauchen einen mit zuviel Kraft. Einen, der sich, viel, praktisch alles traut. Und mit einem Mal plötzlich in der Bredouille steckt. In einer ausweglosen Zwangslage. Was jetzt? Wie kommt er da raus, mit all seinem Tatendrang? Gezwungen, Gott zu versuchen? Keine Hilfe weit und breit.

Auftritt Wilhelm Tell. Geschrieben von Friedrich Schiller. Tell ist ein Kraftkerl, das wird gleich zu Beginn des Dramas klar. Tell trifft auf Konrad Baumgarten, der gerade in Notwehr einen Burgvogt getötet hat. Die Häscher sind Baumgarten auf die Fersen. Wer setzt ihn schnell über den Vierwaldstätter See, ans sichere Ufer gegenüber? Zu allem Überfluss zieht ein Sturm herauf. Keiner traut sich, doch für Tell kein Problem. Ein Mann der Tat. „Mit eitler Rede wird hier nichts geschaffen, / Die Stunde dringt, dem Mann muss Hülfe werden.“ Selbstlos. Gottesfürchtig. In Demut. „Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt, / Vertrau auf Gott und rette den Bedrängten.“ Und dann geht’s los, über die sturmgepeitschte See.

Das gibt Ärger zuhause. Hoch oben im Alpengebirge, wo seine Frau Hedwig wohnt mit den Kindern. Sie hat nur Tadel für solchen Wagemut übrig. „Zu schiffen in dem wütgen See! Das heißt/ Nicht Gott vertrauen! Das heißt Gott versuchen.“ Da ist es! Ist Tell etwa quasi aus Versehen zum Gottversucher geworden? Weil er sich zuviel traut und sich nicht um die Folgen schert? Verantwortungslos?

Wilhelm Tell: Die ängstliche Hausfrau

Und überhaupt. Hedwig mag Tells ganzen Lebenstil nicht. Keinen Gedanken verschwendet er an die „Angst der Hausfrau“. „Denn mich erfüllt’s mit Grausen, was die Knechte/ Von euren Wagefahrten sich erzählen.“ Tell klettert in den Felsen, Klippen und Abhängen der Alpenwände, als wäre nichts dabei. Auf der Jagd nach Gemsen. „Ich sehe dich im wilden Eisgebirg, /Verirrt, von einer Klippe zu der andern/ Den Fehlsprung tun, seh wie die Gemse dich/ Rückspringend mit sich in den Abgrund reißt.“ Eisgebirg, Fehlsprung, Abgrund. Siehst du das denn nicht, Tell? „Alpenjäger“ ist ein viel zu riskanter Beruf, ein Auskommen, „Das halsgefährlich führt am Abgrund hin!“

So einfach ist das nicht. Tell weiß um die Gefahren. Aber er kann nun mal nicht anders. „Rastlos muss ich ein flüchtig Ziel verfolgen, / Dann erst genieß ich meines Lebens recht, / Wenn ich mir’s jeden Tag aufs neu erbeute.“ Nie die Ruhe. Sich ständig was beweisen müssen. Rastlos. Das bedeutet Genuss. Ziemlich nah am Gottversuchen. Die Ausrede: Ich bin nun mal so. Hedwig weiß es selbst: „Wie die Alpenrose/ Bleicht und verkümmert in der Sumpfesluft, / So ist für ihn kein Leben als im Licht.“ „Sein Atem ist die Freiheit.“

Und dann das: Wie nebenbei erzählt Tell seiner Hedwig von einer Begegnung mit Landvogt Gessler, dem schlimmsten Tyrannen von allen, vor ein paar Tagen, hoch oben im Gebirge, „auf menschenleerer Spur“, auf einem engen „Felsensteig“. „Da kam der Landvogt gegen mich daher, / Er ganz allein mit mir, der auch allein war, / Bloß Mensch zu Mensch und neben uns der Abgrund.“ Gessler sackt blass zusammen, namenlose Angst packt ihm. Tell geht locker vorbei und schickt ihm seine Leute zur Hilfe. Gessler sollte besser nicht allein Felsen, Klippen und Abhänge klettern. Das kann nur Tell. Und der denkt sich nichts weiter dabei. Hedwig schon. „Dass du ihn schwach gesehen, vergiebt er nie.“ Klar. „Mensch zu Mensch“ geht bei so einem nicht. Höchstens Herr und Knecht.

Und das alles in der aktuell stark angespannten politischen Lage! Sogar Hedwig hat da oben auf ihrem Alpenhof etwas davon mitbekommen. Verschwörer. „Es spinnt sich etwas/ Gegen die Vögte.“ Tell verschwendet darauf nicht allzu viel Gedanken. Er hält sich heraus. Ein Alleingänger, Isolationist. Und klopft Sprüche: „Die Axt im Hause erspart den Zimmermann.“ „Der Starke ist am mächtigsten allein.“ „Ein jeder zählt nur sicher auf sich selbst.“ Wenn das alles so einfach wäre.

Und dann macht sich Tell auf dem Weg, nach Altdorf, mit der Armbrust. Sohn Walther geht mit, auch wenn Hedwig ahnungsvoll nicht will. „Nur lasse mir den Knaben!“ Walther: „Nein, Mütterchen. Ich gehe mit dem Vater.“ Die Stadt drunten im Tal, das ist nichts für unseren Tell, wo sie auf Bischof und König hören müssen. „Dort darf der Nachbar nicht dem Nachbar trauen.“ Walther: „Vater, es wird mir eng im weiten Land, / Da wohn ich lieber unter den Lawinen.“

Kaum in Altdorf angekommen, trifft Tell auf die Stange mit Hut. Eine neue Gemeinheit von Landvogt Gessler. Jeder muss ihn grüßen, als wär’s der Landvogt selbst. Selbst die Wachen, die beim „Popanz auf der Stange“ stehen, halten nichts davon, „‘s ist doch ein Schimpf für einen Reitersmann, / Schildwach zu stehn vor einem leeren Hut“. Tell lässt das Grüßen dann auch gleich sein.

Darauf hat Gessler nur gewartet. Endlich einer, an dem man ein Exempel statuieren kann. Und dann auch noch Tell. Der hat ihn schwach gesehen, den macht er jetzt klein. Den Angeber mit seiner Armbrust, den Alpenjäger, der alles alleine kann. Wer soll ihm jetzt noch helfen? Der kleine Walther, das naive Plappermaul, liefert gleich die passende Strafidee: „‘nen Apfel schießt/ Der Vater dir vom Baum auf hundert Schritt.“ Das wollen wir doch mal sehen. Dann, sagt Gessler zu Tell, „mach dich fertig, / Einen Apfel von des Knaben Kopf zu schießen.“

Tyrannischer kann man nicht sein. Und eine schlimmere Zwangslage gibt es auch nicht. Auf den eigenen Sohn schießen. Einen Apfel treffen, auf hundert Schritt. Tyrannen mögen so was. Im Machtrausch überhört Gessler, wie sein Gefolge von ihm abrückt. Das hält keiner aus. Er vielleicht, aber keiner sonst. „Unmenschlich ist’s, / Mit eines Vaters Angst also zu spielen“ (Bertha), „rührt euch nicht des Kindes Unschuld?“ (Stauffacher), „solches Regiment muss Hass erwerben“ (Rudenz).

Tell trifft den Apfel, verschont seinen Sohn. Puh. Ein Alpenjäger verfehlt kein Ziel. Unglaublich, was dieser Tell so kann. Gibt sogar Gessler zu: „Es war ein Meisterschuss, ich muss ihn loben.“ Pfarrer Rösselmann kontert, und sieht den Gottversucher: „Der Schuss war gut, doch wehe dem, der ihn / Dazu getrieben, dass er Gott versuchte.“

Eine raffinierte Wendung, lieber Schiller. Eben drohte noch Tell, selbst zum Gottversucher zu werden. Mit seiner Abgrundhangelei. Fand zumindest Hedwig. Jetzt sind die Verhältnisse klar. Der Gottversucher ist nicht Tell, der das Leben seines Sohnes bei einem unverantwortlichen Apfelschießtest gefährdet. Es ist der, der ihn dazu zwingt. Unter Druck setzt, in die Ausweglosigkeit treibt. Keine Wahl mehr lässt. Schieß mal. Ich gucke mir das in Ruhe an, aus sicherer Entfernung. Aus Machtgelüst und Tyrannenstolz. Mir kann ja nichts passieren. Mir müssen alle gehorchen. Der Gottversucher ist eindeutig Gessler.

Tell nimmt grausam Rache. Er lauert Gessler auf. „Durch diese hohle Gasse muss er kommen, / es führt kein andrer Weg nach Küssnacht.“ Selbstjustiz? Nein, er tut es für die Familie. „Die armen Kindlein, die unschuldigen, / Das treue Weib muss ich vor deiner Wut/ Beschützen, Landvogt.“ Alpenjäger Tell trifft ihn mit gezieltem Schuss aus der Armbrust. Tödlich getroffen, ahnt Gessler selbst, was da gerade passiert ist: „Das ist Tells Geschoss.“ Und Tell verkündet noch schnell, bevor das Volk in zu großen Massen herbeigelaufen kommt, wie das zu deuten ist: „Frei sind die Hütten, sicher ist die Unschuld/ Vor dir, du wirst dem Lande nicht mehr schaden.“ Dann nichts wie weg.

Doch Zweifel bleiben. Nimmt da nicht einer das Gesetz selbst in die Hand? Schwingt sich zum Richter über Leben und Tod auf? Übt Selbstjustiz? Versucht Gott? Sicherheitshalber baut Schiller am Schluss des Dramas noch eine Nebenfigur ein, die klare Verhältnisse schafft: Parricida.

Parricida, das ist der Herzog von Österreich, und er hat „den Kaiser/ Erschlagen, Euern Oh’m und Herrn.“ Er taucht bei Tell auf und hofft auf sein Verständnis. Weit gefehlt. Denn Parricida ist getrieben von eigennützigen Motiven: „Der Neid zernagte mir das Herz“. Er kann „der Wünsche Ungeduld“ nicht bezwingen. Tell hat andere beschützt. „Darfst du der Ehrsucht blut’ge Schuld vermengen/ Mit der gerechten Notwehr des Vaters? Hast du der Kinder liebes Haupt verteidigt? Des Herdes Heiligtum beschützt?“ Selbstlos. In Notwehr. Alles für die Familie, für Heim und Hof. Ohne Eigennutz. Gezwungen durch Tyrannengewalt. Damit das klar ist.

Eins ist sicher: Das ist Weltliteratur at its best. Hut ab, Schiller! Alles passt zusammen, an alles ist gedacht. Eine schier unglaubliche Story, Action und unerwartete Wendungen. Mann gegen Mann im einsamen Gebirge. Abgründe, Wagefahrten. Jähe Abhänge, halsgefährliche Klippen. Schuss mit der Armbrust auf den eigenen Sohn. Tyrannenmord, mit demselben Gerät. Endlich eine Geschichte rund um Gottversucher. Solche die es sein könnten, und solche, die es wirklich sind.

Da können wir jetzt Bildungsgut draus machen. Etwas für „Gesammelte Werke“ mit Ledereinband. Oder wenigstens mit Goldschnitt. Und: Gottversucher sind jetzt Stoff für Anspielungen und Parallelen. Das macht Berthold Auerbach in seinen „Schwarzwälder Dorfgeschichten“, genauer gesagt in der „Geschichte des Diethelm von Buchenberg“, 1852.

Der Schwarzwaldbauer Diethelm hat sich mit Wolle verspekuliert und steht kurz vor dem Bankrott. Da kommt er auf die Idee zum Versicherungsbetrug. Er will die ganze, gut versicherte Ware anzünden. Dazu nutzt er drei geweihte Kerzen: „diese Kerzen brennen eine volle Tag- und Nachtlänge, mit ihnen läßt sich verdachtlos etwas bewirken.“ Seiner Frau Martha gibt er schon mal Tipps, wie sie sich im Falle eines Feuers verhalten soll, durch einen Sprung auf den Misthaufen nämlich, „und wenn auch das Sach‘ versichert ist, was nutzt das, wenn eins von uns umkäm‘, und da hab‘ ich mir schon oft gedacht, da zu dem Fenster ‘nausspringen thut man sich keinen Schaden, weil der Dunghaufen da ist.“ Martha ahnt, worauf er hinauswill: „Red‘ so was nicht; das heißt Gott versuchen“.

Diethelm kommt mit allem davon, mit dem Zündeln als Feuerteufel, sogar mit dem kaltblütigen Mord an einem Komplizen, den er erschlägt und in den Flammen verbrennen lässt. Dennoch: „Was war seitdem aus ihm geworden? Ein Mordbrenner! Diethelm hielt sich die zitternde Hand vor den schnell athmenden Mund, daß er das Wort nicht laut ausrufe.“

Schließlich gibt er dann doch alles zu, gesteht, ausgerechnet vor Gericht, wo er als ein besonders angesehener Bürger in ein zwölf-Mann-Kolleg von Schwurgenossen gedrängt wird, um ausgerechnet über einen Brandstifter zu richten. Plötzlich spricht er wie entrückt, vor allen im Saal, mit dem Toten, den er auf dem Gewissen hat: „Ich, ich bin schuldig, hab‘ dich verbrannt, alles verbrannt“. Zack. „Die Schwurbank wurde zur Bank des Angeklagten“. So enden Gottversucher. Seine Frau hatte ihn ja gewarnt!

Die Szene zwischen Martha und Diethelm wiederholt den Wortwechsel zwischen Hedwig und Tell. Nur, dass Dietrich diesmal gleich selbst der Übeltäter ist. Und die Handlung wird in eine realistische Umgebung versetzt, ein Schwarzwalddorf, mit Misthaufen, Wollehandel und Versicherungsbetrug. Die Figuren sprechen mit leichtem Dialekt, jedenfalls nicht mehr so erhaben und feierlich wie noch Wilhelm Tell. Einen Misthaufen hat Tell bestimmt auch, aber ein Alpenjäger übergeht sowas mit Schweigen. Wichtig: Der Gottversucher entgeht seiner gerechten Strafe nicht. Betrüger, Mordbrenner, die kommen nicht davon.

Zwischenspiel: Tell. Alpenleben. Bilderbögen 1848/1849

Es gibt auch noch Broschüren.

Dafür müssen wir eintauchen in die Welt der Wochenendblätter, der Illustrierten und Unterhaltungsschriften, die um die Mitte des 19. Jahrhunderts aufkommen und neuartige Drucktechniken für eine billige Produktion großer Stückzahlen nutzen.

Wir fangen klein an, mit Einblattdrucken, aber im großen Format 35 x 44 cm. Nur ein Blatt, aber es gibt viel darauf zu gucken: Münchener Bilderbögen. Sie erscheinen ab Sommer 1848, jeden zweiten Samstag zum Wochenende, im Münchner Verlag Braun und Schneider.

Kaspar Braun hat jahrelang daran gearbeitet, eine qualitativ hochwertige Holzstichtechnik zu entwickeln. Das Holz wird ähnlich fein wie beim Kupferstich bearbeitet. Die Darstellung fällt dadurch besonders detalliert aus, durch Straffuren können Tonabstufungen angebracht werden. Brauns Kompagnon Friedrich Schneider kümmert sich um Verlag und Redaktion und organisiert den Druck, nutzt dafür die Zusammenarbeit mit externen Unternehmen.

Gedacht sind die Münchener Bilderbögen von Anfang an als preisgünstige Gebrauchsgrafik für breite Bevölkerungschichten. Auf jeden Fall nicht für die Ewigkeit: Auf billigem Papier gedruckt, werden sie durch den Säuregehalt im Papier bräunlich und leicht brüchig. Die Bilderbögen werden immer neu wiederaufgelegt, beliebte Bögen bringen es so zu einer weiten Verbreitung. Und es gibt zwei Ausführungen: schwarz-weiß für jedermann, oder für den doppelten Preis im Schablonendruck koloriert. Allerdings führt diese preisgünstige Drucktechnik dazu, dass die Farbe manchmal nicht ganz entlang der schwarzen Linien aufgetragen ist und je nach verwendeter Farbstärke optisch stark variert.

Thematisch ist für jeden etwas dabei, Abwechslung ein wichtiges Prinzip: Sagen, Märchen, Kostüme, Szenen aus verschiedensten Lebensbereichen, häufig auch für Kinder und Jugendliche. Wenn ich schon so einen Druck kaufe, dann soll es auch Familienunterhaltung sein.

Braun macht sich zunutze, dass er junge Künstler der Münchener Akademie kennt, die sich ihren Namen erst machen müssen. Gut ausgebildet, auf der Suche nach Aufträgen. Ein gutes Geschäft für ihn und Schneider. Die Künstler erhalten bloß Einmalzahlungen und sollen ihre Bögen selbst auf die Druckstöcke aufbringen. Trotzdem klappt das.

Gleich der dritte Bilderbogen überhaupt bietet uns Szenen aus Wilhelm Tell. Nicht von ungefähr. Es ist Sommer 1848. In den deutschen Ländern rumort es, die Bürger wollen eine Verfassung, am besten eine deutsche Einheit gleich mit. Bald wird es zur Revolution kommen, und Bürger greifen zu den Waffen! Zu der Stimmung passt keiner so gut wie unser Wilhelm. Tony Muggenthaler wählt für den Bilderbogen die Szenen rund um die Armbrust, die Tell wie ein Erkennungszeichen bei sich trägt. Ein Kraftkerl und Mann der Tat, der sich von der Obrigkeit nichts bieten lässt, sogar vor Tyrannenmord nicht zurückschreckt.

Ganz oben weicht Tell entsetzt vor dem Hut auf der Stange zurück: Was soll denn das bitte schön sein? Darunter legt er auf seinen Sohn mit Apfel an, Angst bei den Umstehenden, streng und unerbittlich Landvogt Gessler hoch zu Ross. Unten links: Tell auf dem Sprung an Land. Gessler im Boot. Eigentlich sollte Tell in die Kerkerhaft nach Küssnacht verschifft werden, aber auf tosender See hat Gessler voller Angst seine Fesseln lösen lassen. Tell nutzt die Gelegenheit zur Flucht. Unten rechts dann Gesslers Ende: Gessler bricht zusammen, tödlich getroffen. Oben auf dem Felsen, erklärt Tell mit der Armbrust die Hütten für frei, die Unschuld für sicher.

Auf Bilderbogen Nr. 25, mittlerweile ist es 1849, wird eine ganz andere Stimmung bedient. Ernst Fröhlich zeigt „Alpenleben“, nur ganz ohne Tell. So als gäbe es nur Hedwig auf ihre Almhütte und die Milchkühe, die dort oben weiden.

Mittig die „Ansicht einer Alme“, Milchkühe im Vordergrund, die Sennhütte dahinter, erst in der Ferne türmen sich schroffe Felsen auf. Gerahmt wird die Ansicht von „Sennerbub“ und „Sennerin“, die den Hut zum Gruß erheben, darunter sind Schafe und Ziegen. Oben: Szenen aus dem Arbeitsalltag. Der Sennerbub auf der Suche nach dem „verstiegenen Stier“, Die Sennerin melkt die „gute Milchkuh“. Unten: „Das Äußere einer Sennhütte“, „Das Innere einer Sennhütte“, fast wie eine kleine Geschichte. Links: Der Sennerbub kommt an, die Sennerin am Butterfass. Rechts: Am Herd gibt es leckeren Schmarrn zu Stärkung. Sind die beiden vielleicht sogar ein Liebespaar?

Keine Sehnsucht nach Veränderung, eher das Bedürfnis nach einer Flucht. Ländliche Einfachheit, karge Landschaft, Alltagswelten. Vielleicht doch lieber keine Revolution.

Geier-Wally: Der ungestüme Wildfang

Jetzt kommt der Bestseller.

1875 erscheint Wilhelmine von Hillerns „Geier-Wally. Eine Geschichte aus den Tyroler Alpen“, erst als Fortsetzungsroman in einer ganz neuen Zeitschrift, der „Deutschen Rundschau“. In zwei Teilen, in Heft 4 (Januar) und 5 (Februar) des ersten Jahrgangs. Später im selben Jahr noch als zweibändiger Roman. Dort dankt Wilhelmine im Vorwort demonstrativ Berthold Auerbach für seine „Schwarzwälder Dorfgeschichten“, Friedrich Schiller nicht.

Unzählige Auflagen folgen, der Roman wird sofort ins Englische übersetzt (Elsa and her vulture. A Tale of the Tyrolean Alps London 1876, The vulture-maiden Leipzig 1876, Geier-Wally. A Tale of the Tyrol New York 1879), weitere Sprachen, eine Oper und eine Theaterfassung schließen sich in rascher Folge an.

Als Titelheldin auf dem Cover Heidemarie Hatheyer aus der Verfilmung von 1940.

Und Minna Hillern macht nichts anderes, als aus den beiden gegensätzlichen Motiven, die wir aus den Anfangstagen der Bilderbögen kennen, eine einzige Erzählung zusammenzubasteln. Hier der Alpenjäger Tell, Held wider Willen, schussbereit mit der Armbrust, immer am Abgrund entlang. Dort die Sennerin auf der beschaulichen Almhütte, die das Vieh hütet, besucht vom Sennerbub. Vielleicht bahnt sich da was an. Süß. Eben das, wovon deutsche Bürger so träumen. Dann wollen es alle lesen. So einfach ist das. Warum ist da vor Minna Hillern noch keiner drauf gekommen? So einfach ist das nun auch wieder nicht. Du musst halt richtig basteln.

Der Kniff: Die Sennerin wird zu Tell. Ein junges Mädchen als Jäger. Geht das denn? Das geht. Und wie. Das schöne Rollenmodell des Bilderbogens, durchkreuzt. Sennerin, Kühemelken, den Schmarrn in der Küche anrühren, das ist nichts für Wally. Sie ist kräftig und stark, an Abgründen und jähen Felsklippen zuhause. Scheut keine Herausforderung. Alle Jungs haben Angst vor ihr. Keine Chance für die Liebe.

Fremdartig und seltsam, die Wally, von Anfang an. Der Roman beginnt mit einem Wanderer, der ein Mädchen, „nicht größer als eine Alpenrose“, auf einem „schwindelnden Abhang“ sieht, sie „schaute nieder schwindellos in die Tiefe, wo die Ache brausend durch die Schlucht stürzte und ein schräger Sonnenstrahl in ihrem feinen Sprühregen schimmernde Prismen an die Felswand malte.“

Der Bergführer des Wanderers informiert. Wally ist ein Tomboy, ein Wildfang, eine Wildkatze, so sagt man. „Spröd sei sie wie a wilde Katz und so stark, daß die Buab’n behaupten, ’s könn‘ sie keiner zwinge – wenn ihr einer z‘ nah kommt, schlagt s‘ ihn nieder.“ Wally ist Tochter des Stromminger, des reichsten Bauern der Gegend, die beste Partie weit und breit. Und doch: Heiraten will sie keiner, „i mag so Madeln nit – die halbe Buab’n sind.“

Wally ist ein Tell.

- Sie vertraut nur auf sich selbst und ihre eigene Kraft. Geier-Wally, „sie verdiente diesen Namen. Schrankenlos war ihr Mut und ihre Kraft, als hätte sie Adlersfittiche, schroff und unzugänglich ihr Sinn, wie die scharfkantigen Felsspitzen, an denen die Geier nisten und die Wolken des Himmels zerreißen.“

- Sie geht immer gleich halsgefährlich am Abgrund hin. Sie ist ein Mädchen, das „stand auf dem kaum fußbreiten Felsvorsprung und träumerisch hinabsah in den Abgrund, über dem sie schwebte“.

- Sie ist eine Alpenrose. Sie klettert durch die Berge, Eisgebirge, Klippen. Rastlos, ohne Ziel. Wie eine Gemse. Wallys innere Unruhe kommt her von einem Sehnsuchtsbild, vielleicht einem Mann, vielleicht auch nicht, „es ging mit ihr seit einem Jahr überall, wo sie ging und stand, hinab ins Tal und hinauf auf die Berge, und wenn sie so allein draußen war, und ihre großen, wildscheuen Gemsenaugen hinüberschweiften zu dem weißleuchtenden Gletschermeer, oder hinunter in die schattige Schlucht, wo die Ache donnerte, dann suchten sie den, welchem das Bild glich.“

- Sie wird zum Gottversuchen gezwungen, vom eigenen Vater! Mit vierzehn Jahren lässt er sie ein Geiernest ausnehmen. „‚Höchstbauer, das heißt Gott versuchen,‘ sagten die Männer. Aber der Stromminger mußte seinen Spaß haben.“ Wally macht’s, „aber den Zuschauern war es doch grausig zu sehen, wie das beherzte Kind, nur mit einem Messer bewaffnet, bis an den Rand des Plateau’s vortrat und sich nun mit einem raschen Sprung in die Tiefe hinabließ.“ Sie packt den jungen Geier, tötet den alten Bartgeier mit dem Messer, als er angreifen will. „Hier war es zum ersten und einzigen Mal in ihrem ganzen Leben, daß der Vater ihr einen Kuß gab“ – „weil sie ein Heldenstück verübt hatte“! Eine Heldin wider Willen, wie Tell.

- Wallys bester Freund ist der Geier, den sie aus dem Nest gezogen hat. Mit den Menschen kann sie nichts anfangen.

Wally macht so ungefähr alles falsch, was man falsch machen kann. Quer. Fügt sich nicht. Ist das denn so schwer?

- Wally wehrt sich gegen die Heiratspläne, die ihr Vater für sie hat. Ausgerechnet der fiese Vincenz soll es werden. „I hab‘ ihm’s Wort ’geben und der Stromminger bricht sei Wort nit.“ Wally bleib stur, sie liebt doch nur den Joseph. Zur Strafe geht es in die Verbannung, auf das Hochjoch, auf den Gletscher Murzoll im Ötztal. „Während unten auf der Erde die Mailüfte wehten“, muss sie „auswandern aus den Frühlingsgefilden hinauf in die Einöde des Gletschers.“

- Wally hat Visionen, da oben in der Ödnis. Vater Murzoll, der Gletscher, erscheint ihr im Traum und empfiehlt sie an seine Töchter, die „seligen Fräulein“, „daß sie Dir das Herz abtödten, sonst kannst du nicht leben in unserm ewigen Frieden!“ Eiseskälte macht die Herzen eiskalt. „Da spielten weiße, schneeglitzernde Mädchengestalten in wallenden Nebelschleiern mit einer Heerde Gemsen, und es war lustig anzusehen, wie sie sich neckten mit den schnellfüßigen Thieren, sich mit ihnen haschten und huschten hierhin und dorthin.“ Als Wally genauer hinschaut, „sah sie mit leisem Grauen, daß sie Alle Augen von Eis hatten“, „und sie waren kalt wie gefrorener Schnee.“ Grusel! Wally hält trotz allem fest an ihren Gefühlen für Joseph. Wie lange kann das gut gehen?

- Wally wird zur „Mordbrennerin“. Kaum wieder zuhause angekommen, dreht Vater gleich wieder durch und will sie einsperren. Dabei hat sie nur einen Knecht gegen den aggressiven Vincenz verteidigt. Einsperren? Zuviel für die freiheitsliebende Walburga. „Wally sprang mit einem Satz an den Herd und riß brennende Scheite aus dem Feuer“, „stand da wie der Erzengel mit dem Flammenschwert.“ Vater hetzt die Hofleute gegen Wally, „es war wie eine Jagd auf ein reißendes Thier, und zum reißenden Thier war auch Wally geworden. Die Augen blutunterlaufen, den Angstschweiß auf der Stirn, die weißen Zähne zusammenknirschend.“ Aber das Feuer wird Wallys Waffe, „ da schleuderte sie die Brände in die Menge hinein“, „und immer neue riß sie aus dem Herd und warf sie wie feurige Geschosse den Angreifern an den Kopf.“ Es kommt zum Äußersten, „ein brennendes Scheit schwingend, stürzte sie sich pfeilschnell durch die Meute hinaus auf den Hof und schleuderte den Brand mit gewaltigem Wurf auf den offenen Heuboden mitten in das Heu und Stroh hinein.“ Während die anderen verzweifelt löschen müssen, läuft sie mit ihrem Geier in die Berge. „Mit gluthrothem, zornigem Angesicht schaute ihre That sie an, drohend, überwältigend. Von allen Kirchthürmen aus den Ortschaften klang dumpfes Sturmgeläut herüber und die Glocken summten ganz deutlich: „Mordbrenner, Mordbrenner!“

- Später, ihr Vater ist gestorben, wird Wally zur hartherzigen Bäuerin. Und eifersüchtig. Und mordlüstern. Was hat der Joseph plötzlich zu schaffen mit einer anderen, der schönen Afra? Und dann verschmäht er die Wally, in aller Öffentlichkeit, will nichts mehr von ihr wissen. Obwohl sie sich mit ihm versöhnen wollte. Wally gibt einen Mordauftrag, Vincenz steht bereit. „Für Dich könnt‘ I’n Mord begehen – für Dich verkaufet I meiner Seelen Seligkeit“, hatte er schon früher verkündet. Jetzt bietet Wally ihm ein Geschäft an. Bring ihn mir um, den Joseph: „Wer Den seiner Afra todt vor die Füß‘ legt – den heirath‘ I, so wahr I die Walburga Stromminger bin!“

- Wally zerstört, was sie liebt. Es kommt zum Showdown nachts an der Ache, dem wilden Bergfluß, auf einer Holzbrücke, mit dem Gewehr. Vincenz erzählt, wie er den Auftrag erledigt hat: „Aber es war noch z’finster, die erste Kugel hat’n gefehlt und die zweit‘ hat’n nur gestreift. Schwindlich muß’s ’m aber doch wor’n sein, denn auf’m Steg hat er gestrauchelt und sich am G’länder g’hoben. Den Augenblick hab‘ I g’nutzt, bin von hin‘t auf’n g’sprungen und hab’n über’s Geländer ’nunter g’stoßen!“ Wally bereut, ruft Hilfe. Was denn nun, Wally? Sie lässt sich die Ache herunterseilen. Zieht selbst den Joseph aus dem Fluss, an einem zweiten Seil, ausgerechnet dem, „wodran damals der Stromminger die Wally zum Geier ’nunterg’laßt hat“.

Immer noch: Wally bleibt ein hoffnungsloser Fall. Wie finden Joseph und sie denn bloß zusammen? Glücklicherweise gibt es den Pfarrer.

Auf der Suche nach Hilfe wird Wally beim Pfarrer vorstellig und ist beeindruckt von der bescheidenen Wohnstube in seinem kleinen Haus. Sie ist vollgestellt mit christlicher Einrichtung: Betschemel, Kreuz, eine Lithographie mit Papstbildnis. Auf einer Commode hat der Pfarrer einen Heiligenschrein mit geschnitzten Heiligen und verschiedenen Jesusfiguren aufgebaut. „Diese Commode mit den verschiedenen kunstreichen Dingen war der Altar, den der einsame Priester sechstausend Fuß hoch über dem Meere und über der modernen Cultur dem Gott der Schönheit errichtet hatte.“ Vor allem aber fällt ihr beim Pfarrer eines auf. Er liest. „Über dem Bett war ein Weihwasserkesselchen von Porzellan und ein Brett mit Erbauungsbüchern. Im Zimmer waren noch mehrere Schäfte mit andern Büchern und ein altes Schreibpult.“

Die Lieblingslektüre des Pfarrers – orientiert man sich daran, welche Bücher besonders abgegriffen sind – dient eher nicht der Erbauuung. Als Wally von ihrer Mordbrennerei und der geplanten Zwangsheirat berichtet, kommt er ins Nachdenken. Und dann: „Sein Blick haftete an einem alten zerlesenen Buch auf seinem Bücherschaft an der Wand; ein Fremder, den er gastlich aufgenommen, hatte es ihm geschenkt. Auf dem Einband stand mit Golddruck: das Niebelungen-Lied.“

Der belesene Pfarrer erkennt in Wallys Verhalten die Parallele zur heidnischen Sage der Nibelungen: Wally ist eine Brunhild.

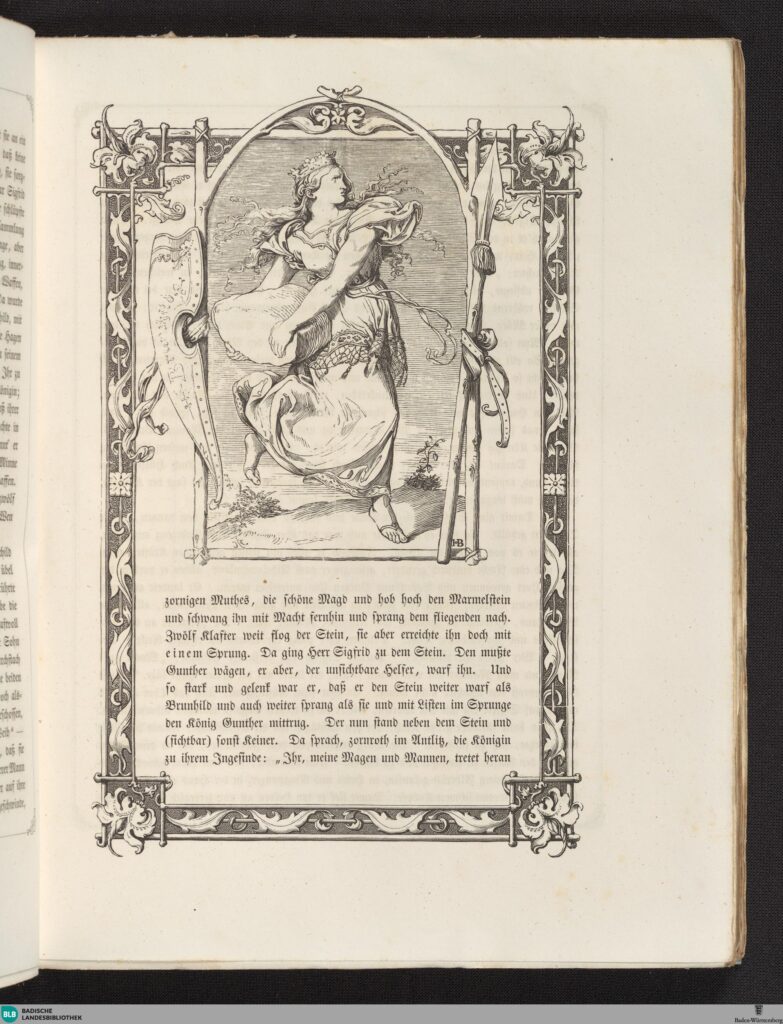

Brunhild ist stark und unbezwingbar. Wer sie heiraten will, muss es mit ihr an Kraft aufnehmen und sie im Wettbewerb besiegen. Das kann nur Siegfried. Er hat den Nibelungenhort erobert, im Blut des von ihm getöteten Drachen gebadet und ist dadurch unverwundbar. Ihm ist König Alberich, der Hüter des Schatzes, zu Diensten, von ihm lässt er sich mit einer Tarnkappe ausstatten. Leider hat sich Siegfried in Kriemhild verguckt. Stattdessen interessiert sich Gunter für die spröde Brunhild. Also lässt er sich von Siegfried helfen. Der setzt für ihn die Tarnkappe auf, steht unsichtbar neben ihm, während das Kräftemessen mit Brunhild läuft und unterstützt Gunter heimlich. Zum Beispiel beim Steinewerfen. Brunhild schafft 12 Klafter. Gunter, mit Siegfrieds Hilfe, wirft weiter.

Eigentlich passen Siegfried und Brunhild am besten zueinander, mit Tricks werden andere Ehen geschmiedet, zum Leidwesen aller. Denn jedes Geheimnis kommt ans Licht. Am Schluss gehen alle unter.

Welcher Mann schafft das schon?

Als eifriger Leser von Weltliteratur hat der Pfarrer ein paar christliche Ratschläge für Wally. Dass „man nicht Böses mit Bösem vergelten und sich nicht rächen soll“. Dass „der liebe Gott Dich doch lieb hat und Dir verzeiht! Was Du bist, das haben die harten Menschen, die rauhen Berge und die wilden Wetter aus Dir gemacht“. „Wen ein harter Druck Dich unterträglich dünkt, so sei fügsam und denke, Du spürst die Hand Gottes, die an Dir arbeitet.“

Der hat gut reden. Sich fügen. Druck ertragen. Gott an sich arbeiten lassen. Das ist Wallys Sache nicht. Bei ihr bricht lieber mal eben schnell die Rachsucht durch.

Auf den richtigen Weg kann der Pfarrer Wally erst bringen, als richtig viel schief gegangen ist. Obwohl Joseph im letzten Moment aus der Ache gerettet worden ist, packt Wally die Todessehnsucht. Sie gesteht: „I kann nit leben, die seligen Fräulein stoßen mich ‘nunter – ‘s is ja alles kommen, wie s‘ mir‘s im Traum an’droht haben: da liegt der Joseph zerschmettert und zerschlagen, und I muß ihm nach, das ist so b’schlossen, und des muß sich so begeben, dagegen kann kei Mensch!“

Der Gottesmann weiß Rat. Kurzerhand deutet er die seligen Fräulein um. Dahinter, so erklärt er ihr nach Art eines Psychoanalytikers, verbergen sich Wallys ungebändigte Emotionen. „Ich will dir sagen, was die seligen Fräulein sind: Deine eigenen wilden Leidenschaften sind es! Hättest Du Dein maßloses, gewaltthätiges Wesen bezähmen lernen, wäre der Joseph nicht in den Abgrund gestürzt worden. Das ist wohlfeil, die eigene Schuld auf den Einfluß feindlicher Mächte zu schieben.“ Von wegen, die Fräulein! Du selbst!

Mit dem Aberglauben wird Wally das heidnische Verhalten ausgetrieben, das der kundige Nibelungenleser heimlich entschlüsselt hat. Früher galten Kraft und Gewalt, aber jetzt doch nicht mehr! Die Zeiten von seligen Fräulein in Nebelschwaden sind vorbei. „Dafür ist der wahre Gott zu uns gekommen, um uns erkennen zu lehren, daß wir das Böse in uns selbst tragen und es in uns bekämpfen müssen. Bezwingen wir uns selbst, so bezwingen wir auch die geheimnißvollen Mächte, welche selbst die Riesen der Vorzeit zum Untergang trieben, weil diese ihnen bei all ihrer Stärke keine sittliche Kraft entgegenzusetzen hatten.“ Siegfried und Brunhild. Riesen der Vorzeit. Dem Untergang geweiht. Nichts als Stärke, keine sittliche Kraft.

Wie war das jetzt mit den Nibelungen? Sicherheitshalber erklärt uns Hillern das ganz am Ende nochmal.

Zeitsprung. Einige Jahre später. An der Absturzstelle, wo Joseph in letzter Sekunde gerettet werden konnte, „da ragt jetzt ein einsames Kreuz in das Blau des Himmels. Die Gemeinde hat es gestiftet zur Erinnerung an die Geierwally und den Bärenjoseph“.

Und dann das: Allem Christentum zum Trotz sind sie wieder da. Nebelschwaden. Heldensagen. Das Gewaltige und das Schwache. Wenn das der Pfarrer wüßte!

„Unten in der Schlucht umwallen weiße Nebelgestalten den Wanderer und mahnen ihn an die seligen Fräulein. Von dem Kreuz herab weht es ihn an wie eine Klage aus längst verklungenen Heldensagen, daß auch das Gewaltige wie das Schwache dahinsinkt und vergehen muß, – doch der Gedanke mag ihn trösten: das Gewaltige kann sterben, aber nicht aussterben. Sei es im Strahlenpanzer Siegfried’s und Brunhild’s oder im schlichten Bauernkittel eines Bärenjoseph’s und einer Geierwally – immer finden wir es wieder!“

Aus der Bestseller-Werkstatt: Hillerns Weg zum Erfolg

Familie und Kontakte

Nicht umsonst wird auf dem Deckblatt der Erstausgabe der „Geier-Wally“ der Geburtsname von Wilhelmine von Hillern genannt. Wilhelmine von Hillern, geb. Birch. Dass sie die Tochter der berühmten Schauspielerin, Regisseurin und erfolgreichen Bühnenautorin Charlotte Birch-Pfeiffer ist, soll für die Qualität des Textes verbürgen. Denn ihre Mutter gehört seit 1844 zum Ensemble der Königlichen Oper Unter den Linden zu Berlin. Zu ihren größten Erfolgen zählt die effektvolle Bühnenbearbeitung der Schwarzwälder Dorfgeschichte „Frau Professorin“ von Berthold Auerbach unter dem Titel „Dorf und Stadt“, in die sie Auerbachs Liedtexte zu Gesangseinlagen ausbaut. Das Drama wird im 20. Jahrhundert zur mindestens genauso populären Operette „Schwarzwaldmädel“ umgestaltet.

In Birchs Berliner Wohnung lädt sie regelmäßig zu Empfängen ein, bei denen Literaten und Künstler aufeinandertreffen. Durch die vielfältigen Kontakte ihrer Mutter lernt Wilhelmine früh die Welt des Dramas und der Literatur kennen. Auch Auerbach gehört zu Birchs Bekannten, geht dann aber vergeblich gerichtlich gegen die Bearbeitung seiner „Frau Professorin“ vor. Zu weiteren Gästen Birchs gehört, so berichtet die Zeitzeugin Helene von Hülsen, der Bestsellerautor Gustav Freytag. Charlotte versteht es, als Gastgeberin die Leute zusammenzubringen. „Der Kronleuchter im Empfangssalon meiner guten Birch strahlte auf die blauen Möbel und reichhaltigen Zierrathen, Wandschränke, usw. nieder, während sich ein bunt zusammengewürfelter Kreis, dessen anregendstes Element die Birch war, um sie versammelte.“

Einzelgespräche führt sie allerdings im Arbeitszimmer, umgeben von Zeichen ihrer Bedeutung und ihres Einflusses in der Welt des Theaters. Dazu dient ihr in der dort aufgestellte „riesige, mit Schreibutensilien, Andenken, Manuskripten, Büchern und Bildern fast überladene Schreibtisch, vor dem „Mutter Birch“ (wie man sie jetzt gemeinhin nannte) auf großem bequemen Armsessel thronte.“ Hier wird die Audienz schnell zum Prüfungsgespräch. Oder zum Verhör.

Langeweile in Freiburg

Die 1836 geborene Minna, wie Wilhelmine im Familienkreis genannt wird, wächst in der Theater- und Literatenwelt auf und entscheidet sich selbst für die Schauspielerei. Ihr Engagement in Mannheim, wo sie 1856 Großherzogliche Badische Hof- und Nationalschauspielerin wird, gerät allerdings weniger zum erhofften Karriereschritt als zum großen Skandal. Sie beginnt eine Affäre mit dem deutlich älteren Hofgerichtsrat und Theaterkritiker Hermann von Hillern, einem Kontakt ihrer Mutter, der ihr eigentlich dabei helfen sollte, in der Mannheimer Gesellschaft Fuß zu fassen. Noch vor der Heirat bringt Wilhelmine ein uneheliches Kind zur Welt, das unter unklaren Umständen früh verstirbt.

Hillern wird in die badische Provinz nach Freiburg strafversetzt, Wilhelmine muss mit ihm ziehen. Nach angemessener Wartezeit kann Hermann dort trotz allem Karriere machen, wird 1864 Oberstaatsanwalt, später sogar Präsident des Freiburger Landgerichts. Wilhelmine muss dagegen mit ihrer Schauspielkarriere gleich alle weiteren Ambitionen aufgeben. Ihr bleibt die Schrifstellerei und sie wird mangels Alternativen zur Buchautorin. Genau die richtige Entscheidung. Denn den Verleger Julius Rodenberg, einen Kontakt aus dem Salon ihrer Mutter in Berlin, bringt der Erfolg ihrer ersten zwei Werke dazu, bei ihr nach einem zugkräftigen Beitrag für seine geplante neue Zeitschrift „Deutsche Rundschau“ anzufragen.

Zuspitzen und vereinfachen

In ihre „Geier-Wally“ gehen die verschiedensten Einflüsse ein. Tirol als Gegenwelt zum bürgerlichen Leben: Sennerbub und Sennerin auf der beschaulichen Alm, die gute Milchkuh, die sich manchmal versteigt. Wilhelm Tell, ein Alpenkraxler, der keine Gefahr scheut und immer am Abgrund schreitet. Brunhild aus den „Nibelungen“ als Kraftweib, mit dem es die Männer nicht aufnehmen können und die erst ein Tarnkappentrick im Wettbewerb bezwingen kann. Dorfbewohner, die einen eigenen Dialekt sprechen, fremd anzuhören, dennoch verständlich. Oft handelt es sich um Weltliteratur, sie ist aber populär und allgemein bekannt, so wie die Illustrationen in Holzstichtechnik gleich für eine Massenpublikum gedruckt werden.

Hillern überfordert ihre Leser nicht, gibt ihnen ganz im Gegenteil das Gefühl, literarische Anspielungen selbst erkennen zu können. Dazu trägt eine einfache Technik bei. Sie spitzt zu und vereinfacht. Von Tell ist nur noch der Alpenjäger übrig. Anstelle des echten Schwarzwälder Dialekts, den Auerbach nachzuahmen versucht und in Fußnoten erklärt, tritt ein selbst konstruiertes Tirolerisch. Und von den vielen Handlungssträngen der Nibelungensage bleibt allein Brunhild als Typus der wehrhaften Jungfrau über, die höchstens in Siegfried ihren Meister finden könnte.

Und die Anspielung wird direkt benannt. Während Gustav Freytag die Schatzhöhle beiläufig mit einem gelehrten Sprüchlein als Nibelungenhort bezeichnet, vergleicht Hillern Wally und den Bärenjoseph lieber ausdrücklich mit Brunhild und Siegfried. Damit es auch jeder versteht.

Reiseberichte auswerten

Für die Darstellung der Tiroler Alpenwelt liest sich Hillern in einschägige Reiseliteratur ein. Gerade ist ein Reisebericht des Schriftstellers und Juristen Ludwig Steub in zweiter überarbeiteter Auflage erschienen, der in den Jahren 1842-1844 die Region selbst besucht und dort viele Kontakte geknüpft hat: „Drei Sommer in Tirol“. Aus eigener Anschauung oder gestützt auf vor Ort gesammelte Hinweise gibt er eine ausführliche Darstellung von Land und Leuten, Wandersteigen und kulturellen Eigenheiten. Für die Überarbeitung im Jahre 1871 erkundigt er sich bei seinen Freunden und Bekannten nach landschaftlichen Veränderungen und arbeitet Beobachtungen ein, die er selbst bei weiteren Aufenthalten in Tirol gemacht hat.

Steub ermöglicht Hillern eine zuverlässige, detaillierte Darstellung des Ötztals und der Tiroler, ohne selbst hinreisen zu müssen. Hillern könnte ihr Jugendfreund Felix Dahn zu dieser Quelle geraten haben. Dahn, Juraprofessor und aus einer Theaterfamilie stammend, veröffentlicht später den Longseller „Kampf um Rom“ und zählt Ludwig Steub seit den sechziger Jahren zu seinen persönlichen Freunden.

Hillern nutzt Steubs „Drei Sommer“ für die Beschreibung der Ötztaler Landschaft, den wilden Fluss Ache und das eisige Hochjoch, auf das Wally zum Frühjahr verbannt wird. Bei Steub findet sie die Sage von Vater Murzoll und den „seligen Fräulein“ mit den Eisaugen. Sogar für den Dialekt, den sie ihre Figuren sprechen lässt, holt sie sich bei Steub detaillierte Anregungen.

Wochenblätter lesen

Hillern liest sie, bestimmt schon 1863. Die „Leipziger Illustrirte Zeitung“, die seit 1843 jeden Samstag neu erscheint. Es ist die erste illustrierte Zeitung in Deutschland, die Bilder und Bildreportagen sind das Neuartige dieses Wochenblatts, natürlich in der Holzstichtechnik ausgeführt, die auch schon die Münchener Bilderbögen möglich macht. Zufälligerweise wird das Holzstichatelier der „Leipziger Illustrirte Zeitung“ in den sechziger Jahren von eben jenem Tony Muttenthaler geleitet, der in jungen Jahren den „Wilhelm Tell“-Bilderbogen erstellt hat.

Am 26. Dezember 1863 enthält die „Leipziger Illustrierte“ No. 1069 einen Bericht von Ludwig Steub aus Tirol: „Die Lechthalerin im Adlerhorst“, bebildert mit einem sagenhaften Holzstich: Eine junge Frau, in einer Höhle, an einem jäh abfallenden Abhang, hoch oben in den Alpen. Gerade packt sie entschlossen ein Adlerjunges in einen mitgebrachten Sack. Ganz klar, Material für einen Bestseller. Es steht alles in der Zeitung. Du musst es nur finden.

Fiktion und Wirklichkeit: Anna Knittel, die echte Geier-Wally

Mit allen Röcken in den Hosen des Bruders, ein stattlicher Bursche.

Steub ist Experte für Tirol, seit er die Landschaft 1842 das erste Mal besucht hat. Seinen Artikel vom 26. Dezember 1863 über die „Lechthalerin im Adlerhorst“ beginnt er mit einem Überblick: die Sitten und Gebräuche der Bergbauern in den Lechtaler Alpen. Der Überblick dient, das wird deutlich, vor allem als Showcase für eine junge, aufstrebende Malerin aus der Region, eine mit dem gewissen Etwas: Anna Knittel. Sie stammt aus einer Familie von Büchsenmachern und Landschaftsmalern, mit der Steub gut bekannt ist. Knittel gilt schon etwas in der großen Stadt, hat sich in Innsbruck einen Namen gemacht. Ihr Markenzeichen, ihre besondere Story: Sie hebt in ihrer Freizeit Adlernester aus.

Bevor Steub Annas neuestes Wagestück präsentiert, berichtet er einleitend eine Episode aus ihrer Kindheit. „Als die Tochter ungefähr siebzehn Jahre alt war, da traf es sich eines Tages, daß der Vater an hoher Felsenwand ein Adlernest entdeckte, aber es fand sich niemand, der sich an dem Seile hätte herunterlassen wollen, um es an der senkrechten Klippe auszunehmen. Im Gespräche mit dem Mädchen ließ der alte Jäger nun die Äußerung fallen, wenn er wüßte, daß sie vor der Gefahr nicht zittern würde, – „Nein“, rief sie aufspringend, „ich bin der Mann dazu!“- und der Vater glaubte es, und das Wagnis gelang.“

Warum müssen Adlernester eigentlich ausgehoben werden? Der Adler, so Steub, ist „nicht sonderlich beliebt“ in Tirol, denn er „stürzt sich aus dem blauen Himmel oft räuberisch auf die jungen Lämmer herab und trägt sie in sein übelriechendes Nest. Dieses erbaut der Aar zumeist an steilen Felswänden, die er für unzugänglich hält“, aber „mitunter, wenn er am wenigsten daran denkt, zeigt sich ein blonder Hirtenknabe in dem schwindelnden Horst, der seine Jungen ausnimmt und ihm selbst den Tod bringt.“ So machen wir das, bei uns im Lechtal.

Im Sommer 1863 ist es wieder soweit. Anna muss ein weiteres Mal ein Adlerjunges einsammeln. Jetzt lässt Steub sie selbst als Ich-Erzählerin zu Wort kommen, und Anna berichtet protokollartig, wie es dabei zuging. Keine Fragen bleiben offen, auch die größten Überraschungen reiht sie nüchtern in ihre Schilderung ein. Als da wären: Crossdressing, eine junge Frau als Mann. Das Adlerjunge einsammeln wie Blumen und Farne für das heimische Herbarium. Ein bisschen Graffiti am Adlerfelsen. Alles in aller Ruhe.

Aber immer hübsch der Reihe nach.

Annas Vater und ihr Bruder Hannes kunden das Adlerpaar mit dem Fernrohr aus. Am 10.06. geht der Vater, die Büchse in der Hand, mit Schiffer Honnus und Forstgehilfe Goldner los, sie wollen die alten Adler schießen, liegen aber 18 Stunden umsonst auf der Lauer. Über Nacht kehren sie zum Essen und Schlafen auf der Sennhütte zu Sax ein. Am 11.06. morgens folgt Anna mit ihrem Bruder und den Honorationen des Lechtals nach, dem Lehrer, dem Gemeindearzt, dem Oberschützenmeister.

Kleiderwechsel in der Sennhütte. Anna „sprang mit allen Röcken in die Hosen meines Bruders und kam bald als stattlicher Bursche wieder zur Gesellschaft zurück, die sich über meine abenteuerliche Gestalt nicht wenig lustig machte“.

Dann geht es los. Sie wird an einem Tau den Felsabhang heruntergelassen, angeleitet vom Oberschützenmeister. Zur Sicherheit hat sie einen zweizinkigen Haken dabei. Unterwegs entdeckt sie „eine prachtvolle Steinnelke, die ich sofort pflückte und an meinen Brustlatz steckte“. Sie kommt beim Adlerhorst an, entdeckt den jungen Adler im Nest. „Ich fand den Gesuchten und neben ihm ein halbverzehrtes Lamm. Zuerst nun griff ich mit der einen Hand nach dem jungen Adler, welcher sich schüchtern zu sträuben anfing. Ich kniete nieder und liebkoste ihn. Behutsam holte ich den Waidsack vom Rücken, legte zuerst das angefressene Lamm hinein, dann Reiser darauf, um meinem Pflegling ein weiches Nest zu bereiten, dann beförderte ich diesen selbst hinein, knüpfte zu und stellte den Sack in eine Ecke“ Adler im Sack.

Was gibt es denn hier sonst noch? Anna schaut sich in Ruhe um. Sie „fand bald eine saubere Platte, wo ich mit dem mitgebrachten Röthel meinen Namen und die Jahreszahl unsers Heils hinschreiben konnte. Nebenbei bemerkte ich auch recht niedliche kleine Farrenkräuter und nahm einige mit als Andenken in mein Kräuteralbum“. So viel Zeit muss sein.

Später, zuhause, ist die Idylle perfekt. Im „Häuschen, aus welchen die theuere Mutter sorgend uns entgegenkam“, bereiten sich die Frauen „einen duftenden Kaffee“, dazu „Butter, Käse und unser kräftiges Hausbrot“. Ganz so idyllisch bleibt es dann doch nicht. Nachts der Alptraum: „Bald flog der alte Adler heran, um mir sein Kind abzujagen – ich wehrte mich verzweifelt mit dem Haken und schlug mit dem Arme – an die Wand. – Ich erwachte, um wieder einzuschlafen und gar noch den Strick zerreißen zu sehen. Ich fiel und fiel immer weiter in die Tiefe, ein jäher Schmerz durchzuckte meine Glieder – ich fiel auf und war – im Bette.“ Zum Glück nur ein Traum!

Noch etwas unklar? Ja, was passiert eigentlich mit dem Adlerjungen? Der Adler, erzählt Anna, wird an einen Händler verkauft, um „mit ihm in die Fremde zu ziehen und ihn der Welt zu zeigen“. Für den Zirkus oder den Zoo.

Anna Knittel, die Lechtalerin im Adlerhorst, erscheint als zupackendes Mädchen, das als junge Frau ganz selbstverständlich wiederholt, was ihr früher schon mal gelungen ist. Sie wird unterstützt von ihrer Familie und den Leuten am Ort. Alles ist sorgfältig geplant und folgt einem eingespielten Jägerbrauch. Die Geschlechterfrage ist zu keinem Zeitpunkt ein Thema. Egal ob Mädchen oder Junge, am Tau herab wird der gelassen, der am leichtesten ist. Anna geht konzentriert und umsichtig vor, beruhigt das Adlerjunge, und nimmt sich sogar die Zeit, um ein Andenken an den Felsen zu zeichnen. Der erwachsene Adler taucht nur im Traum auf, Anna wird die ganze Aktion über durch „ein verlässliches Häuflein junger Bursche[n]“ gut bewacht.

Wilhelmine von Hillern macht daraus das komplette Gegenteil. Geier statt Adler, gibt mehr Grusel. Der Tomboy, der sich nicht in die Geschlechterordnung führt. Ein tyrannischer Vater, der das Unmögliche verlangt, nur so zum Spaß. Wally als verbohrte Einzelkämpferin, die in höchste Gefahr gerät. Der Alptraum wird wahr. Ein gefährlicher Kampf mit dem alten Geier, in letzter Sekunde der rettende Messerstich. Und wozu das Ausheben des Nests? Ein Geier als Haustier und bester Freund, nichts für den Zoo. Das hebt den Freakfaktor.

So gehen Bestseller, Publikumsrenner, Reißer.

Verwendete Literatur

Ludwig Ganghofer: Das wilde Jahr. Fragmente aus dem Nachlaß. Mit einem Vorwort von Ludwig Thoma, Berlin 1921. Das Buch der Berge, S. 309-367.

Friedrich Schiller, Wilhelm Tell. Schauspiel. Herausgegeben von Uwe Jansen, Stuttgart 2013 (reclam XL Text und Kontext)

Berthold Auerbach, Die Geschichte des Diethelm von Buchenberg. In: Sämtliche Schwarzwälder Dorfgeschichten. Volksausgabe in zehn Bänden. Vierter Band, Stuttgart 1884, S. 1-172.

Geweihte Kerzen S. 56

Dunghaufen S. 59-60

Mordbrenner S. 91

Geständnis vor Gericht S. 167-171

Wilhelmine von Hillern (geb. Birch), Die Geier-Wally. Eine Geschichte aus den Tyroler Alpen, Berlin 1875.

Bd. 1 Link zur Bayerischen Staatsbibliothek.

Bd. 2 Link zur Bayerischen Staatsbibliothek.

I,1-9 Infos über die Geier-Wally

I,41 Strommingers Heiratsplan

I,48 Leben auf dem Gletscher

I,65-66 Murzoll und die seligen Fräulein

I,108-110 Fuchteln mit den Holzscheiten, Scheune in Brand, Flucht in die Berge

I,113 Mordbrennerin

I,119,120 und 124 Wohnung des Pfarrers mit Lektüre

I,123,126 und 127 Der Pfaffer redet Wally ins Gewissen

II,50 Vincenz als Mörder

II,104 Wallys Mordauftrag

II,112 Showdown an der Ache

II,125-126 Joseph wird gerettet

II,133-134 Entzauberung der seligen Fräulein

II,177-178 Vergleich zwischen Wally und Brunhild

Katja Mellmann: Wilhelmine von Hillerns Quellen für die Rundschau-Novelle Die Geier-Wally (1875). In: Jahrbuch Franz-Michael-Felder-Archiv 19 (2018), S. 122-139.

Das Nibelungenlied. Herausgegeben, übersetzt und mit einem Anhang versehen von Helmut Brackert. 2 Teile, Frankfurt am Main 1994/1995.

UB Web-Redaktion, Der Münchener Bilderbogen (06.09.2019). Link zur UB Regenburg.

Münchener Bilderbogen – digital. Link zur UB Heidelberg.

Peter Czoik (Bayerische Staatsbibliothek), Wilhelmine von Hillern. Link zum Literaturportal Bayern.

Hülsen, Helene von: Drei Lebens-Episoden, Berlin: Eckstein 1892, S. 63-65. Link zur Bayerischen Staatsbibliothek.

Heck, Brigitte: Das „Schwarzwaldmädel“. Rückblicke und Ausblicke auf eine Erfolgs-Geschichte. In: Badische Heimat“ 3/2005, S. 341-348. Link zur Badischen Landesbibliothek Karlsruhe.

Heck, Brigitte: „Schwarzwaldmädel“ – oder wie der Schwarzwald zur Kulisse wurde. In: Alemannisches Jahrbuch 57/58 (2009/2010), S. 219-241. Link zur Badischen Landesbibliothek Karlsruhe.

[Ludwig Steub,] Die Lechthalerin im Adlerhorst. In: Illustrirte Zeitung Leipzig Nr. 1069 26.12.1863, S. 467, 470-472. Link zur Bayerischen Staatsbibliothek.

467 Anna mit Siebzehn, unbeliebter Adler, Plan zum Ausheben des Horstes

470 Weg in die Berge, In den Hosen des Bruders, verlässliches Häuflein

471 Die Steinnelke, der junge Adler, der Rötelstift, die Farnkräuter

472 Essen zuhause, Alptraum und geplanter Verkauf

Verwendete Abbildungen

Handexemplar von Wilhelm Tell. Eigenes Smartphonefoto.

Münchener Bilderbogen Nr. 3 (1848). Anton „Tony“ Muttenthaler, Die Geschichte von Wilhelm Tell, Link zur UB Heidelberg. Public Domain 1.0

Münchener Bilderbogen Nr. 25 (1849). Ernst Fröhlich, Alpenleben, Link zur UB Heidelberg. Public Domain 1.0

Wilhelmine von Hillern, Die Geier-Wally. Eine Geschichte aus den Tiroler Alpen, Leipzig: Hesse und Becker, [nach 1940]. Eigene Bibliothek.

Die Nibelungen: mit fünfundvierzig Bildern, gezeichnet von E. Bendemann … / in Prosa übers., eingeleitet u. erl. von Johannes Scherr. Leipzig: Wigand, 1860. Badische Landesbibliothek Karlsruhe, 98 B 76853 RH, Link zum Digitalisat. / CC-BY-SA-Lizenz (4.0)

Charlotte Birch-Pfeiffer 1848. Charlotte Birch-Pfeiffer von Conrad L’Allemand (Künstler/in) – 1848 – Theatermuseum Wien, Austria – CC BY-NC-SA. Link zu Europeana.

Mutter Birch im Porträt. Charlotte Birch-Pfeiffer von Heinrich Graf, Berlin (Fotograf/Urheber/in) – Theatermuseum Wien, Austria – CC BY-NC-SA. Link zu Europeana.

Illustrirte Zeitung Leipzig Nr. 1069 26.12.1863, S. 472. Link zur Bayerischen Staatsbibliothek. Scan 478, Public Domain 1.0