Karl Blume als fahrender Sänger

Die Heide wird populär

Links ganz in weiß mit Sonnenschirm, umgeben von einer Jazzkapelle (1926). Rechts nach einem Privatkonzert für einen Industriellen (um 1927).

Karl Blume, der Komponist von „Grün ist die Heide“, verdient sein Geld als fahrender Sänger. Er ist ganzjährig unterwegs, mit der Eisenbahn, die ihn von Saal zu Saal transportiert. Und populär.

Blume ist zu Gast auf Karnevalsfeiern, an der Nordsee zur Sommerfrische, in Kurorten und bei Männergesangsvereinen. Er spielt für Filmstars und Industrielle. Manchmal gibt es zwei Auftritte pro Tag. Ein einträgliches Geschäft.

Blume hat noch nicht genug. Er sucht weiter nach zusätzlichen Auftrittsmöglichkeiten und neuem Publikum für seine „Lieder zur Laute“. Rheinlieder, Soldatensongs, sentimentale Löns-Vertonungen. Immer flexibel. Was kommt gerade am besten an?

Karl Blume ist ein early adopter. Er fährt nach Berlin, sobald man dort Schallplatten aufnehmen kann. Kaum kommt neue Tanzmusik in Mode, arbeitet er mit Jazzkapellen zusammen.

Vielleicht kann man mit der neuen Technik und der neuen Musik ja den ganz großen Hit landen.

Inhalt

Angagekes

Blume gibt für Gilles und seine Geschäftsfreunde ein Privatkonzert, die Betriebsführung gehört dazu. Das Erinnerungsfoto zeigt Karl Blume vor Schacht 1.

Karl Blumes hat viel zu tun. Er tritt auf

- bei Volksliederabenden, die Männergesangsvereine, Liedertafeln oder Heimatvereine veranstalten,

- für Sportvereine, deren jährliches Vereinsfest musikalisch untermalt werden soll,

- bei Kurkonzerten oder Sonntagskonzerten unter freiem Himmel,

- in Varietés für ein mehrtägiges Gastspiel,

- als Gast in einer Revue, die befreundete Künstler ausrichten und moderieren,

- auf Privatkonzerten für Industrielle und mittelständische Unternehmer, die ihren Geschäftsfreunden beim Arbeitstreffen das Besondere bieten,

- im Januar und Februar bei Karnevalsfeiern, meist im Rheinland,

- im Sommer auf Bädertour durch die Heilbäder von Westfalen, Niedersachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz.

Listen von Blumes Engagements sind nicht überliefert. Eine Recherche im digitalen Zeitungsarchiv zeitpunkt.nrw führt schnell an Grenzen. Viele der Lokalzeitungen, in denen Karl Blumes Auftritte beworben werden, sind nicht digitalisiert. Und häufig Auftritte werden gar nicht inseriert. Ein Einblick in das anstrengende Leben eines fahrenden Sängers ist ziemlich schwierig.

Wie Blumes Auftritte ablaufen, lässt sich nur durch Zufall herausfinden. Der Quartett-Verein Mettmann inseriert seinen Volksliederabend vom 16. Mai 1926 nicht nur in der Presse, sondern liefert gleich die „Vortrags-Folge“ mit.

Solist Karl Blume kommt im Wechsel mit dem vierstimmig singenden Männergesangverein auf die Bühne. Das Programm ist sorgfältig kuratiert, aktuelle Songs stehen neben Bekanntem. Geschickt betreibt Blume song-plugging für seine aktuellen Notenheften.

Löns-Lieder nehmen einen prominenten Platz ein. Das eingängige „Geheimnis“ setzt Blume als ersten Song nach der Pause, so kann er sein Publikum sofort wieder in Stimmung bringen. Der marschierende „Grenadier“ gibt einen wirkungsvollen Abschluss. Das werdet ihr nicht so schnell vergessen!

Die meisten Titel sind auch als Notenheft zu kaufen, zum Nachspielen und Nachsingen. Wann Lieder von der Bühne gedruckt werden, entscheidet Blume mit Bedacht. „Der Spielmann“, das Einleitungslied zu Blumes Bühnenrolle des fahrenden Sängers, ist jedenfalls noch längere Zeit exklusiv für die Bühne. Das gilt auch für die „Frühlings-Symphonie“, die er erst im folgenden Jahr veröffentlicht.

| Notenheft | Datum | Titel in der „Vortrags-Folge“ |

|---|---|---|

| Der Spielmann | Januar 1933 | 2a Der Spielmann |

| Der Goldschmied von Köln | April 1925 | 2b Horch es knistert im Ofen 2c Der Goldschmied von Köln |

| Frühlings-Symphonie | August 1927 | 4a Frühlings-Symphonie |

| Drei Schneider am Rhein | 1925 | 4b Drei Schneider am Rhein |

| Ein frischer Strauß | 1919 | 7a Das Geheimnis (Herm. Löns) |

| Dat was mal’n Musikante | 1922 | 9a Et was mol’n Musikante |

| Neue Lieder zur Laute | 1922 | 9c Der Grenadier (H. Löns) |

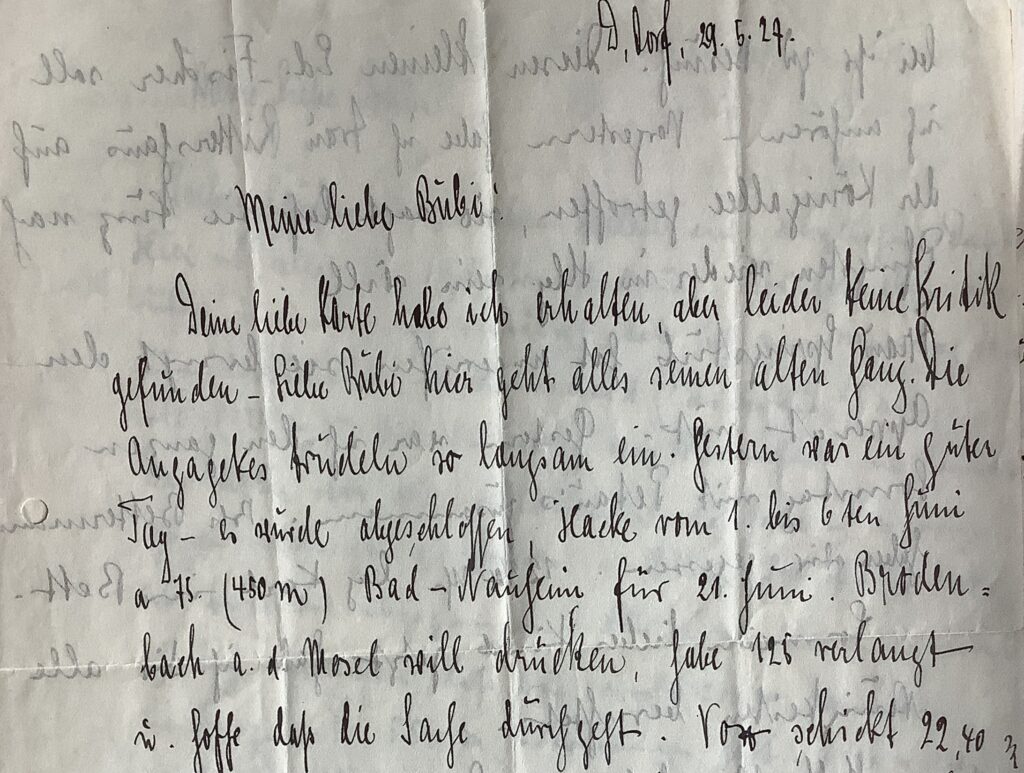

Wie Blume seine Touren plant, zeigen die wenigen heute noch erhaltenen Briefe. Wenn Managerin Ida im Urlaub ist, liegt das Verhandeln und Buchen von Terminen allein in Karls Hand. Ida, die für die Buchführung und das Finanzielle zuständig ist, muss auf dem Laufenden bleiben. Hektisch schreibt Karl auf, was es Neues gibt.

Die Bädertour des Jahres 1927 können wir dank der zwei Briefe, die Karl Blume am 29. Mai und 8. Juni schreibt, detailliert rekonstruieren. Mehr noch. Wir lernen die Blumes als knallharte Geschäftsleute kennen. Der Telegrammstil und die knappen Andeutungen, die Karl ohne Übergänge aneinanderreiht, wirken wie eine Geheimsprache, mit Ida und er ihr business lenken. Alles gehört zusammen: Engagements, Einnahmen, Kassenstand. Verhandlungen, Kontaktpflege und das Beobachten der Konkurrenz.

Erstmal die Fakten. Blume ist den ganzen Juni 1927 unterwegs. Eine große und eine kleine Bädertour, dazwischen Auftritte im heimatlichen Düsseldorf, erst in Hackes Tanzsälen, dann auf den Rheinterrassen:

| Tag | Ort | Region |

|---|---|---|

| 01.06. – 06.06. | Düsseldorf, Jungmühle/ Hackes Tanzsäle | |

| 09.06. | Bad Rothenfelde | Landkreis Osnabrück |

| 11.06. | Bad Meinberg | Stadt Horn-Meinberg (Kreis Lippe) |

| 12.06. | Horn | Stadt Horn-Meinberg (Kreis Lippe) |

| 15.06. | Bad Bentheim | Landkreis Grafschaft Bentheim (Niedersachsen) |

| 16.06. | Blomberg | Kreis Lippe |

| 18.06. | Bad Nenndorf | Landkreis Schaumburg (Niedersachsen) |

| 19.06. | Düsseldorf, Rheinterassen | |

| 20.06. | Bad Soden | Main-Taunus-Kreis, Hessen |

| 21.06. | Bad Nauheim | Wetteraukreis, Hessen |

| 26.06. | Bad Essen | Landkreis Osnabrück |

| 28.06. | Bad Driburg | Kreis Höxter (Westfalen) |

| 29.06. | Düsseldorf, Rheinterassen (Sommernachtsfest) |

In den beiden Briefen, die Karl aus seiner Düsseldorfer Wohnung in der Schadowstraße an Ida schreibt, liest sich das deutlich weniger ordentlich. Hängt es damit zusammen, dass die Düsseldorfer Vergnügungsmeile nur ein paar Häuser entfernt ist?

| Blumes Briefe | Kommentar |

|---|---|

| Die Angagekes trudeln so langsam ein. | Engagements firmieren salopp unter dem plattdeutschen Neologismus „Angagekes“. |

| Wenn es in den nächsten Tagen so weiter geht bin ich sehr zufrieden. | Ein fahrender Sänger lebt nur von seinen Auftritten. |

| Brodenbach a. d. Mosel will drücken, habe 125 verlangt u. hoffe daß die Sache durchgeht. | Karl pflegt seinen Marktwert. Wer ihn buchen will, muss anständig zahlen. |

| Vox schickt 22,40 M für Monat März. | Seit Anfang 1924 reist Karl regelmäßig nach Berlin und spielt für die Plattenfirma Vox einige seiner beliebtesten Hits ein. Für jede Aufnahmesession gibt es eine Einmalzahlung. Das ist nicht viel und höchstens ein Zubrot. |

| Soeben habe ich Ruderclub Duisburg für 16. Ju[l]i abgeschlossen (150). | Wesentlich attraktiver sind die Engagements vor Ort. 150 Mark für den Gesellschaftsabend des Rheinisch-Westfälischen Regatta-Verbandes! |

| Morgen geht die Fahrt bis nach Rothenfelde zu. Komme zurück am 19ten, da sich noch Nenndorf mit 125 gemeldet hat. | Auf der großen Bädertour vom 09.06. bis 18.06. wird kurzfristig umdisponiert. Bad Nenndorf in Niedersachen kommt dazu. Man zahlt akzeptabel. |

| In der Jungmühle hatte ich großen Erfolg. Gestern habe ich 300 M zur Kasse gebracht. | Hackes Festsäle in Düsseldorf, mittlerweile als Varieté im Stil des Pariser Moulin Rouge eingerichtet, heißen jetzt „Jungmühle“. Hier liefert Blume 6 Tage lang „Stunden rheinischer Fröhlichkeit“ zusammen mit Robert Nonnenbruch. Ein eingespieltes Team! Macht sich gut auf dem Bankkonto. |

| Anbei ein Prog[ramm] von Agnes Delsarto. | Die Schauspielerin Agnes Delsarto tritt ebenfalls als Sängerin zur Laute auf. Karl beobachtet, was die Konkurrenz so macht. Nicht das man einen neuen Trend verpasst. |

Blume verdient richtig gut mit seinen „Lieder zur Laute“. Das wird klar, wenn man seine Einnahmen mit dem durchschnittlichen Bruttomonatsverdienst für das Jahr 1927 vergleicht. Der liegt laut Statischem Bundesamt bei 89 Mark.

Mit der Aufnahmesession bei Vox verdient Blume bereits ein Viertel davon, mit einem einzigen Konzert auf seiner Bädertour liegt er schon über dem Monatsdurchschnitt! Der sechstägige Auftritt in der Düsseldorfer Jungmühle spült mehr als das Dreifache des durchschnittlichen Monatsverdienstes in die Kasse. Selbst wenn man die Spesen für Anreise und Hotelübernachtungen abzieht: eine Bilanz, die sich sehen lassen kann!

Beim großen Sommernachtsfest am Ende des Monats Juni auf den Düsseldorfer Rheinterassen ist Blume Teil eines internationalen Programms. Wieder ist es die Nonnenbruch-Connection, die ihm einen prominenten Platz in der Show sichert. „Allererste hiesige Künstler sind für diese Veranstaltung gewonnen worden“, darunter „Karl Blume und Robert Nonnenbruch, der zugleich Ansager ist. Außerdem wird eine große Pariser Originalrevue gezeigt, mit der weltberühmten Tänzerin Josefine Baker“.

Vor genau einem Jahr, beim Start der rheinischen Filmwoche, waren Blume und Nonnenbruch schon mal ein Top-Act. Den Berliner Filmstars, gerade auf dem frisch eröffneten Düsseldorfer Flughafen in Lohausen gelandet, wollte man was bieten.

Und jetzt das: Josefine Baker bringt gerade den Charleston nach Paris und Berlin und ist für kontroverse Nackttänzen bekannt. In Düsseldorf Seite an Seite mit Karl Blumes gemütlichen „Liedern zur Laute“. Atemberaubend!

So geht das. Volksmusik und Charleston. Rheinische Fröhlichkeit neben gewagten Pariser Revuetänzen. Alles in einer einzigen Sommernacht.

Exklusivfoto aus dem Düsseldorfer Stadt-Anzeiger vom 28.07.1926.

Karl Blume und die neue Tanzmusik

Oscar Joost ganz rechts stehend mit Saxophon, am Schlagzeug mit Hut sein Bruder Alfred. Karl Blume steht als prominenter Zaungast links hinten, mit einem aufgespannten Sonnenschirm, ganz in Weiß gekleidet.

Auf den Bühnen der Varietés, Tanzsäle und Gasthäuser gehört zu Blumes Zeit alles zusammen. Volksmusik und moderne Rhythmen stehen auf derselben Bühne. Es geht um Attraktionen, Sensationen. Unterhaltung eben. Was du noch nie gesehen hast, was du immer wieder gerne siehst. Niemand unterscheidet nach Sparten. Hauptsache, es bringt Abwechslung ins graue Alltagsleben. Lass dich überraschen!

Im August 1926 weilt Karl Blume für ein Gastspiel auf der Nordseeinsel Borkum. Schnell schließt er Bekanntschaft mit den anderen Künstlern, mit denen er auf der Bühne steht. Mag sein, dass Oscar Joost und seine Tanzkapelle „The Diamonds“ mit Jazzmusik ihr Geld verdienen. Egal. Musiker verstehen sich.

Joosts flippige Jazzband ist eine richtige Attraktion in diesem Sommer. Eine Fotosession wird arrangiert, am 12. August 1926, an der Uferpromenade von Borkum, bei strahlendem Sonnenschein. Die Band, wild mit ihren Instrumenten hantierend, trägt Badeanzug, die meisten sind barfuß. Ihre Kleidung ist eine Aussage. Möglichst locker und ungezwungen, wir haben Spaß. Es ist Urlaub!

Kapellmeister Oscar Joost, die Hauptperson, steht vorne rechts mit seinem Saxophon. Selbstbewusst schaut er in die Kamera, gibt seiner Band mit der rechten Hand den Takt vor. Neben ihm auf dem Boden ein Sprachrohr. Macht er damit Durchsagen, um die Stimmung anzuheizen?

Die „Diamonds“ haben sich um Oscar herum aufgebaut. Bruder Alfred, genannt Ali, trommelt am Schlagzeug mit Zylinder. Außerdem zu sehen: ein zweiter Saxophonist mit Baskenmütze, zwei Trompeter, ein Banjospieler und ein Mann am Akkordeon. Schaulustige haben sich um die Band versammelt, alle blicken fröhlich in die Kamera.

Prominentester Zuhörer ist Karl Blume, links hinten, leger mit weißem Hemd und weißer Strandhose, in der Hand einen großen Sonnenschirm. Obwohl er kein Instrument spielt, gehört er selbstverständlich mit dazu. Ein Musiker wie die anderen, einer der für gute Laune sorgt, genauso wie „Oscar Joost and his Diamonds“, nur eben mit „Liedern zur Laute“ .

Jazz-Symphoniker Oscar Joost

Oscar Joost kennt zu diesem Zeitpunkt kaum jemand. Der Kontakt zu Karl Blume wird entscheidend für seine Karriere.

Joost sammelt gerade Erfahrungen als Kapellmeister, probiert die neuesten Rhythmen aus und lernt mit seiner Band, wie man sein Publikum unterhält. Das geht bei den Sommerurlaubern in Borkum ziemlich gut. Joost, 1898 in Weißenburg im Elsass geboren, hat sich vor zwei Jahren für eine Karriere als Musiker entschieden. Sein Vater, Militärmusiker und gelernter Cellist, hat ihm früh Geigenunterricht gegeben. Oscar beginnt eine Lehre als Bankkaufmann, bricht sie aber zugunsten der Musik ab.

1928 sind „Oscar Joost and his Diamonds“ eine extrem einflussreiche Tanzkapelle. Ab März kann man sie im Hamburger Trocadero hören. „4 ½ Uhr: Tanztee, 9 Uhr: Tanz-Kabarett-Bar“. Ein Jahr später zählt die Presse Joosts Gruppe zur „Spitze der deutschen Ballhauskapellen“. „Jeder seiner Piècen, technisch virtuos vorgetragen, ist besonders arrangiert“, „Foxtrott, Englisch Valse, Tango oder Walzer, jeder Tanz hat seine prägnante Note.“ Joost reißt das Publikum mit. „Seinem Schlager-Potpourri, wie überhaupt der von seinem Orchester ausströmenden Stimmung, kann sich niemand versagen“ (Hamburgischer Correspondent 8.1.1929). 1930 geht es nach Berlin, Joost spielt ab jetzt im Dachgarten des Eden-Hotel, mitten im Vergnügungsviertel am Bahnhof Zoo.

Das erste Engagement in einer Großstadt, lange vor Hamburg und Berlin, hat Joost allerdings ab Dezember 1926 in Düsseldorf, in der „Jungmühle“, bei den Gebrüdern Hacke in der Schadowstraße, wo Blume regelmäßig ein und aus geht. Als Musiker auf der Bühne. Oder als Gast. Er und seine Frau wohnen ja gleich nebenan. Blume hat Joost empfohlen, direkt nach den gemeinsamen Auftritten in Borkum.

„Oscar Joost and his Diamonds“ begeistern Hackes vergnügungssüchtiges Stammpublikum von Anfang an. Ihr Jazz ist eine Sensation. Mit ihren „Symphonien“ meistern sie die aktuelle Königsdisziplin der Tanzkapellen. Joost und die „Diamonds“ spielen Variationen über ein bekanntes Thema, gerne aktuelle Schlager, aber abwechslungsreich und mit überraschenden Soundeffekten. Als „Jazz-Symphoniker-Tanzkapelle“ spielen sie von Dezember 1926 bis Juni 1927 in der „Jungmühle“.

Mit Joost kann man in Hackes elegant dekorierten Festsälen und auf den perfekten Tanzböden ganze Nächte durchbringen. Den Düsseldorfer Feuilleton-Kritiker Hans Schaarwächter versetzen die „Diamonds“ in Hochstimmung. Eine „fidele Jazzband, ohne die sichs weder anständig tanzen noch kabarettisieren ließe. Eine gute Kapelle pico bello. Wer ihr reichassortiertes Lager in Geräuschen, Gesängen und Klängen erlebt hat, begreift alles, vom „Alfredo“ bis zu den Höhen des „Himalaya, auf denen Herr Maya den Futsch-Rutsch“ gemacht hat. Sie servieren den Blödsinn mit Grazie“ (Der Mittag 3.5.1927). Lautmalerischer Schlager-Nonsens (Himalaya – Herr Mayer, Futsch – Rutsch) trifft auf ausgefeilte Arrangements und Instrumentierungen.

Zum Ende August ziehen „Oscar Joost and his Diamonds“ nach Essen ins Arkadia und spielen dort bis Ende Februar 1928. Die Werbesprüche überschlagen sich: „Jazz-Symphonie im Rhythmus der Zeit“ (Der Mittag 31.8.1927), schließlich der „Triumph der Tanzmusik“ (Der Mittag 2.11.1927). Reporter beobachten zuckende Körper: „Die Joost-Band elektrisiert, kitzelt mit raffiniertem Geräusch Gehirnzellen, läßt den Körper in komplizierten Rhythmen zucken“ (Der Mittag 5.12.1927).

Erst weil Joost sich beim Düsseldorfer und Essener Großstadt-Publikum so hervorragend bewährt, wird das Hamburger Trocadero auf ihn aufmerksam und bucht ihn. Beim Karrierestart im Hintergrund dabei: Karl Blume, Sänger und Komponist von „Liedern zur Laute“.

Jazz-Symphonien, Schlager-Potpourri, Geräusche, Gesänge und Klängen rund um ein einzelnes Lied. Das wäre doch auch was für das „Geheimnis“, wie „Grün ist die Heide“ noch immer heißt. Ist das nicht auch so etwas wie ein Schlager?

„Grün ist die Heide“ als symphonische Paraphrase

Tatsächlich ist „Grün ist die Heide“ schon seit Anfang 1926 ganz vorne unter den Titeln, mit denen die Düsseldorfer Kapellen das tanzlustige Publikum elektrisieren. Im Kristall-Palast an der Düsseldorfer Friedrichstraße entzückt Pianist und Kapellmeister Bruno Lüling alle Tänzer mit Blumes Lied. Seine Version wird so beliebt, dass sich Druck und Verkauf als sheet music lohnen.

Lülings „Paraphrase“ zu Blumes Vertonung des Löns’schen „Geheimnis“ erscheint im August 1926 beim Düsseldorfer Musikverleger Franz Suppan, in der „Sammlung beliebter Werke für das Salonorchester“. Also genau in dem Monat, in dem Karl Blume und Oscar Joost in der Sommerfrische an der Nordsee spielen.

Lüling geht genauso vor wie später Joost. Bei dem einen heißt „Paraphrase“, was der andere „Symphonie“ nennt. Gemeint ist: Tanzmusik mit Überraschungseffekten. Eine eingängige, allseits bekannte Schlagermelodie wird in verschiedenen Rhythmen und Geschwindigkeiten gespielt. Und durch ein „reichassortiertes Lager in Geräuschen, Gesängen und Klängen“ immer wieder abgewandelt. Das lässt die Körper zucken.

Auf dem Cover von Lülings sheet music zu Blumes Song steht ganz groß: „Grün ist die Heide“, nur der Vollständigkeit halber ganz oben kleingedruckt noch „Das Geheimnis“. Der Titel, unter dem Blumes Komposition später berühmt wird, stammt aus den Düsseldorfer Tanzlokalen.

Der Unterschied zu Oscar Joost: Lüling kommt recht altmodisch daher. Er dirigiert ein „Salonorchester“, während Joost als Kapellmeister einer schicken „Jazzband“ auftritt, natürlich „im Rhythmus der Zeit“. Ist es das, was noch fehlt, damit „Grün ist die Heide“ über Düsseldorf hinaus ein Tanzkapellen-Schlager wird? Mal sehen.

Karl Blume steht nicht nur der neuen Tanzmusik aufgeschlossen gegenüber. Auch aufkommende technische Möglichkeiten, sein Publikum mit Musik zu unterhalten, nutzt er sofort. Der Mann mit der Laute – ein early adopter.

Karl Blume für das Grammophon

A-Seite: Morgen muss mein Schatz verreisen. B-Seite: Musketier sein lust’ge Brüder (Vox Best. 3426, erschienen 1925).

Bald nach dem Krieg setzt in Deutschland eine rege Produktion von Schallplatten für das Grammophon ein. Ein Nischenprodukt im Vergleich zu den Einnahmen, die Blume mit seinen Liveauftritten und durch den Verkauf von sheet music erzielt. Trotzdem nicht zu verachten.

Blumes Lieder erscheinen ab 1925 bei der Berliner Schallplattenfirma „Vox“.

Die „Vox-Schallplatten- und Sprechmaschinen AG“ ist Teil einer Firmengruppe, die drei Investoren 1921 gründen. Das meiste Geld kommt von dem gelernten Eisenbahner August Stauch, der vor kurzem ein Vermögen mit der Entdeckung von Diamanten in der Kolonie Deutsch-Südwestafrika gemacht hat.

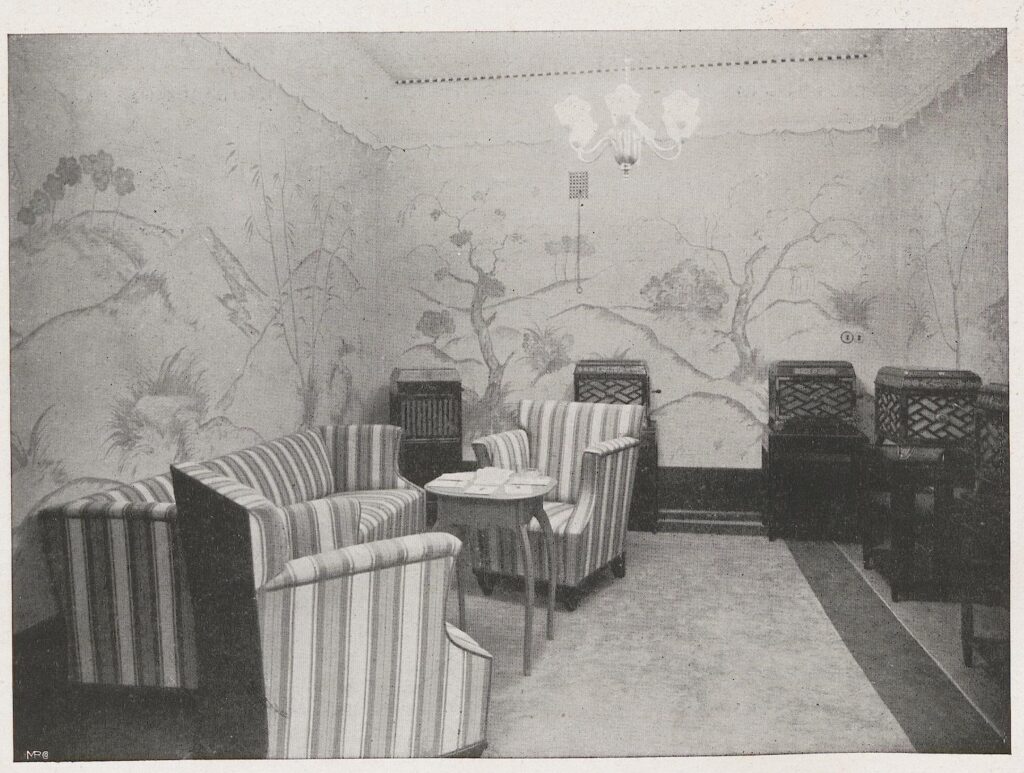

Sitz der Firmengruppe wird ein „Voxhaus“ genannter Bürobau im Zentrum von Berlin an der Potsdamer Straße. Von hier aus sollen Geräte für die neuen Sprech- und Aufzeichnungsgeräte verkaufen werden. Dazu gehört das Grammophon, auf dem man Schellackplatten abspielen kann. Und Detektoren, mit denen man den Rundfunkübertragungen empfangen kann.

Das Problem: Musik und Wortbeiträge, die man mit den Geräten hören könnte, sind Mangelware. Deswegen wird vom Voxhaus alles zusammen produziert, was man für das Hören braucht: Abspiel- und Empfangsgeräte, Schallplatten mit Musik, Rundfunk. Ein Presswerk für Schellackplatten und Fertigungsstätten für die Geräte stehen im Berliner Umland. Im Voxhaus selbst finden in neu eingerichteten Aufnahmestudios Schallplatten-Sessions und Rundfunkübertragungen statt.

Für den Rundfunk werden Aufnahmeräume im Dachgeschoss eingerichtet. Die „Funkstunde“, so der Name des Rundfunksenders, geht am 29. Oktober 1923 auf Sendung, hat aber in den ersten Jahren kaum Hörer. Die Empfangsdetektoren muss man selbst zusammenbasteln, außerdem ist eine offizielle Genehmigung für das Radiohören erforderlich. Egal, ein Anfang ist gemacht!

Interessanter ist da das Grammophon. Die Aufnahme einer Schallplatte läuft denkbar einfach ab. Musiker und Sänger bauen sich in einem schallgedämpften Raum vor einen Trichter auf. Die Künstler werden so um den Trichter gruppiert, dass möglichst alle Instrumente und Stimmen deutlich zu hören sind. Vom Trichter hier aus wird der Ton in einem mechanisch Übertragungsverfahren auf eine Wachsplatte geritzt. Abzüge dieser Wachsplatte, der sogenannten Matrize, dienen als Grundlage für die industrielle Fertigung der Schellackplatten.

Die meisten Aufnahmen, die Blume für Vox macht, laufen nach diesem älteren, akustischen Verfahren ab. Mit Mikrophonen experimentiert man bei Vox zwar auch, Blumes Songs werden aber erst ab 1928 elektrisch aufgenommen.

Auf eine Schellackplattenseite mit einem Durchmesser von 25 cm passt bei einer Abspielgeschwindigkeit von 78 rpm gerade mal ein Lied. Es wird live gespielt, meist nur ein Take. Die Matrizen werden fortlaufend nummeriert. Nach ein paar Lieder sind die Aufnahmen vorbei. Später wird entschieden, welche Matrizen zu einer A- und B-Seite kombiniert werden und in den Verkauf gehen.

Die erste Aufnahmesession im Voxhaus, für die Karl Blume nach Berlin kommt, findet im Februar 1924 statt. Blume singt sechs Titel. Er spielt, was bei seinen Konzerten am beliebtesten ist. Sonst lohnt sich eine Einspielung auf Schallplatte nicht.

Die offensichtlichen Highlights sind Soldatenlieder: Klar, „Die Lipper Schützen“ und „Musketier‘ sein lust’ge Brüder“. Außerdem „Hinter Metz bei Paris in Chalons“, das vom Krieg gegen Frankreich handelt, und „Morgen muss mein Schatz verreisen“, in dem die Geliebten die Abreise des Rekruten beklagt. Jeder Soldat kennt sie aus dem Krieg.

Mit dabei, bei Blumes allererster Session: „Das Geheimnis“, genau das Lied, das später als „Grün ist die Heide“ berühmt wird. Löns gehört ja auch zu Blumes Erfolgsprogramm. Karl spielt das Lied zusammen mit einer zweiten Löns-Vertonung ein, dem „Tauber“ („Horch, wie der Tauber ruft“).

Die erste Schallplatten-Aufnahme des „Geheimnis“ hat es in sich. Blume legt einfach los. Nur er und seine Laute, allein vor dem Aufnahmetrichter. Was für ein Song! Das rollende „r“ bei „grün“ und „rot“ lässt niemanden kalt. Farben, gesungen wie ein leidenschaftliches Versprechen. Ich sehne mich nach dir, ich vermisse dich, erhöre mein Flehen! Wozu viele Worte oder gar Erklärungen? „Grün“ und „rot“, das reicht. Mit rollendem „r“, denn du weißt es ja, bester Schatz. Die Herzen schmelzen dahin.

Blume weiß, wie man Liebeslieder intoniert. Du musst das stärkste Gefühl aufrufen, das du empfinden kannst, und alles Empfinden in den Gesang legen: Trauer, Verzweiflung und banges Hoffen. Was man nicht sagen kann, liegt im Klang der Stimme.

Das passt in die Zeit. Die Kriegsheimkehrer sprechen nicht über ihre Erfahrungen, mit den Ängsten und Erlebnissen soll jeder selbst fertig werden. Mit den Soldatenlieder und ihrer plakativen Fröhlichkeit lässt sich die traumatische Erinnerung an die Front höchstens für den Moment vergessen. Umso wichtiger sind Lieder wie „Das Geheimnis“, in dem ein schweigender Mann mal Gefühl zulässt. Nur für die Dauer eines Liedes, nur stellvertretend für alle. Aber immerhin, wenigstens da. Kein Wunder, dass die Matrize vom Februar 1924 gleich für zwei Platten verwendet wird.

Auf Schellack erscheinen die Matrizen aus erster Blumes Session ein Jahr später, dann aber gleich mehrfach. Wegen des großen Erfolges? „Das Geheimnis“ wird 1925 jedenfalls zweimal veröffentlicht.

| Bestellnr. | Titel |

|---|---|

| 3361 | Der Tauber, Hinter Metz bei Paris in Chalons |

| 3425 | Das Geheimnis, Die Lipper Schützen |

| 3426 | Morgen muß mein Schatz verreisen, Musketier‘ sein lust’ge Brüder |

| 3506 | Morgen muß mein Schatz verreisen, Das Geheimnis |

| 3507 | Musketier‘ sein lust’ge Brüder, Die Lipper Schützen |

Blume bleibt regelmäßiger Gast im „Voxhaus“, bis die Firma 1929 im Zuge der Weltwirtschaftskrise ihren Betrieb einstellt. Im Februar 1927 ist ein Besuch sogar Thema in der hauseigenen Werbepostille, den „Vox-Nachrichten“. Blumes Session im November 1926, so erfahren wir, findet im nußbaumgetäfelten Konzertsaal des Hauses statt: „Endlich erschien auch Karl Blume zu einem eigenen Lautenlieder-Abend im Meistersaal und sang Volks-, Soldaten- und Rheinlieder, daß es eine helle Freude war“.

Aus Blumes Aufnahmesession

Voxhaus, November 1926

Die fünf Titel, die Blume für seinen Lautenlieder-Abend auswählt, bieten das wechselbunte Programm, schwungvoll-flotte Refrains inklusive:

| Matrize | Titel | Kommentar |

|---|---|---|

| 993BB | Herzliebchen mein unterm Rebendach (Lied) | Ein Musikant singt der Geliebten frühmorgens ein Ständchen. Ein Lied von 1869. |

| 994BB | Je höher der Kirchturm (Westfälisches Volkslied) | Ein Wanderer macht sich auf die Reise. Ihn tröstet der Gedanke an die Geliebte, die bestimmt treu zuhause wartet: „Je heimlicher die Liebe ist,/ desto mehr hab ich sie gern. Juvivallera, juvivallera!“ Von Blume nach einem alten Text neu vertont. |

| 995BB | Im Rolandsbogen (Rheinlied) | Der Sänger lässt sich von den feurigen Blicken der Kellnerin zum Trinken verführen: „Die Welt sie ridawanzte/ jupphei, jupphei,/ Der Rolandsbogen tanzte/ duldei, duldei“. Am Ende fliegt er aus der Kneipe. Eine moderne Komposition. |

| 996BB | Die Waldschenke (Lied) | Ein Jäger kehrt in eine abgelegene Schankwirtschaft ein. Der Flirt mit der Wirtin verläuft problemlos: „Dort wo die Bäume rauschen/ Im tiefen heil’gen Wald.“ Ein Lied von 1883. |

| 997-1BB | Phyllis und die Mutter (Lied) | Eine misstrauische Mutter stellt ihre Tochter zur Rede, die sich für ein Rendevouz davon macht: „Ihren Schäfer zu erwarten,/ trallerari, tirallerala,/ schlich sich Phylis in den Garten,/trallerari, tirallerala“. Ein klassisches Volkslied. |

Soldaten, Wanderer. Wein, Weib und Gesang. Abschied, Treueschwüre. Frauen, die schön tun. Nimm dich in Acht, Wandersmann! Ein Hauch „Grün ist die Heide“: Flirt mit dem Jäger, da wo die Bäume rauschen. Schäferstündchen, das geht die Mutter gar nichts an.

Was aus „Grün ist die Heide“ das „populärste Lied der Deutschen“ macht, ist in Blumes Voxhaus-Show enthalten. Aber versteckt hinter weinseliger Stimmung. Angedeutet, nicht ausgeführt. Zuviel duldei, trallerari und juvivallera. So wird das nichts.

Dass „Grün ist die Heide“ das populärste Lied der Deutschen wird, liegt nicht an Blumes Grammophonplatten. Sondern der anderen neuen Übertragungstechnik, die man im Voxhaus erprobt. Erst der Rundfunk bietet die Reichweite, die Blume braucht, damit aus „Grün ist die Heide“ ein Hit wird.

Viel spricht dafür, dass Blume schon Anfang 1924 merkt, welche Möglichkeiten der Rundfunk bietet. Bei seiner ersten Plattenaufnahme im Voxhaus, vor Ort in Berlin, sieht und erlebt er ganz nebenbei, wie Rundfunk funktioniert. Und welche Chancen die neue Technik bietet.

Die neue Technik ist nicht ohne Risiko. Den Rundfunk kann man für politische Botschaften verwenden. Plötzlich wollen ganz viele Leute mit und reinreden. Und Einfluss nehmen. Wegen der Reichweite. Schnell steht eine Frage im Raum, die Blume bisher kaum beschäftigt: Wie hältst Du’s mit der Politik?

Zum Inhaltsverzeichnis.

Zum nächsten Kapitel: Die „Löns-Gedächtnisfeier“: Die Heide beim Rundfunk in Düsseldorf.

Abbildungsverzeichnis

Fotos von Karl Blume. Westfälisches Musikarchiv im Stadtarchiv Hagen.

Karl Blume auf Zeche Lohberg in Bergarbeiterkluft (um 1927). Westfälisches Musikarchiv im Stadtarchiv Hagen.

Das Foto ist ohne Zeit- und Ortsangabe überliefert.

Der Ort konnte durch eine Google-Bildähnlichkeitssuche bestimmt werden, die auf die Dinslakener Heimatforschung zur Zeche Lohberg verweist.

Der Zeitpunkt lässt sich durch die Anwesenheit des Grubeninspektor Hubert Gilles eingrenzen. Gilles (1882-1945) ist erst seit 21. Dezember 1925 im Amt und auf dem Foto, ähnlich wie Blume, ungefähr 45 Jahre alt.

Karl Blume beim Männergesangverein Mettmann, Programm vom 16. Mai 1926. Mettmanner Zeitung 12.5.1926. Link zu zeitpunkt.nrw.

Brief von Karl Blume an Ida Blume, Düsseldorf, 29.5.1927 (Ausschnitt). Westfälisches Musikarchiv im Stadtarchiv Hagen.

Der Berliner Filmstar Harry Piel kommt auf dem gerade neu eröffneten Flughafen Düsseldorf-Lohausen an. Düsseldorfer Stadt-Anzeiger 28.07.1926. Public Domain. Link zu zeitpunkt.nrw.

Label der Schellackplatte Vox Best. 3426 (1925, aufgenommen im Februar 1924). A-Seite: Morgen muss mein Schatz verreisen. B-Seite: Musketier sein lust’ge Brüder. Public Domain. Link zum Internet Archive: A-Seite. B-Seite.

Lang, Hugo: Das singende Haus. Räume im „Vox-Haus“, Berlin. In: Innendekoration. Mein Heim, mein Stolz. Die gesamte Wohnungskunst in Bild und Wort 34 (1923), S. 304-305. Public Domain Mark 1.0. Link zur Universitätsbibliothek Heidelberg.

Aufnahmeräume des Rundfunks im Voxhaus. Schnitt durch die Vorderfront des vierten und fünften Stockwerks. In: Funk. Die Wochenschrift des Funkwesens, Berlin: Weidmannsche Buchhandlung Heft 18 (1926), S. 141. Creative Commons 3.0. Link zu Sound & Science.

Digitalisate von Karl Blumes Schellackplatten. Public Domain. Die Aufnahmen sind nach ihrem Entstehungszeitpunkt sortiert. Ein Hinweis hinter der Audioquelle zeigt an, dass eine spätere Wiederveröffentlichung die Grundlage des Digitalisats ist.

| Matrize/ Aufnahme | Titel | Erstes Erscheinen | Quelle | |

|---|---|---|---|---|

| 2131B (02.1924) | Morgen muß mein Schatz verreisen | Vox 3426 (B), 1925 | Internet Archive | |

| 2133B (02.1924) | Das Geheimnis | Vox 3425 (A), 1925 | Youtube | Vox 3506 (B) |

| 2134B (02.1924) | Musketier sein lust’ge Brüder | Vox 3426 (A), 1925 | Internet Archive | |

| 995BB (11.1926) | Im Rolandsbogen | Vox 3604E (A), 01.1927 | Public Domain Pool | |

| 996BB (11.1926) | Die Waldschenke | Vox 3604E (B), 01.1927 | Public Domain Pool | |

| 2838G (02.1928) | Lipper Schützen | Vox 3672E (A), 05-06.1928 | Internet Archive | Kristall 9021 (A) |

Verwendete Literatur

Recherche bei zeitpunkt.nrw.

- Düsseldorfer Stadt-Anzeiger 28.7.1926: Bericht zum Start der rheinischen Filmwoche

- Der Mittag (Düsseldorf), 01.06.1927: Anzeige für Stunden rheinischer Fröhlichkeit in der Jungmühle.

- Lippische Tageszeitung 10.6.1927: Blumes Konzert am Sonntag 12.06. wird für den Teutoburger Hof Vialon in Horn angekündigt. Das Konzert sollte laut Blumes Korrespondenz in Holzhausen stattfinden, so steht es auch noch in der Lippischen Tageszeitung vom 8.6.1927. Wahrscheinlich ist das Konzert kurzfristig nach Horn verlegt worden.

- Düsseldorfer Zeitung 23.06.1927: Lustiger Sommerabend am Rhein (Sommernachtsfest mit Karl Blume und Josefine Baker).

- Rhein- und Ruhrzeitung 14.10.1934, S. 5: „25 Jahre Bergbau-Leben des Betriebsinspektors Gilles in Hamborn“.

Recherche zu Oscar Joosts Karriere.

- Der Mittag 1.12.1926: erste Anzeige der „Jungmühle“ mit Hinweis auf die „Diamonds“.

- Der Mittag 6.1.1927: H[ans] Sch[aarwächter], „Düsseldorfer Buntbühnen. Jungmühle“.

- Der Mittag 5.4.1927: H[ans] Sch[aarwächter], „Düsseldorfer Buntbühnen. Jungmühle“.

- Der Mittag 3.5.1927: H[ans] Sch[aarwächter], „Jungmühle in Düsseldorf“. Link zu schaarwaechter.info (pdf).

- Der Mittag 31.08.1927: Anzeige der Arkadia in Essen.

- Der Mittag 02.11.1927: Anzeige der Arkadia in Essen.

- Der Mittag 05.12.1927: Die Buntbühne.

- Der Mittag 9.1.1928: Anzeige der Arkadia in Essen.

- Der Mittag 9.2.1928: Anzeige der Arkadia in Essen.

- Hamburger Fremdenblatt Abendausgabe 15.03.1928, S. 20: Anzeige für Oscar Joost im Trocadero.

- Hamburger Fremdenblatt Abendausgabe 30.11.1928, S. 10: Anzeige für Oscar Joost im Trocadero.

- Hamburgischer Correspondent. Morgenausgabe 8.1.1929, S. 10: „Oscar Joost im Trocadero“.

Lothar Herbst: Alte Fotos aus Lohberg. Link zu Dinslaken, meine Stadt.

Norbert Bruckermann: Überblick über die Betreibergesellschaften und Chefs auf Lohberg. Link zum Bergwerk Lohberg.

Brief von Karl Blume an Ida Blume, Düsseldorf, 29.5.1927. Gestern war ein guter Tag. Westfälisches Musikarchiv im Stadtarchiv Hagen.

Brief von Karl Blume an Ida Blume, Düsseldorf, 8.6.1927. Morgen geht die Fahrt bis nach Rothenfelde zu. Westfälisches Musikarchiv im Stadtarchiv Hagen.

Statistisches Bundesamt: Verdienste nach Branchen und Berufen Durchschnittliche Bruttomonatsverdienste, Zeitreihe (Stand: 21. Mai 2024). Link zu destatis. Abgerufen am 11.03.2025.

Hamburger Musik-Magazin 78. Das Magazin für den Schellackplattensammler, Nr. 12 (1980): Themenheft Oscar Joost.

Paraphrase über das Lied von Karl Blume „Grün ist die Heide“. Bearbeitet von Bruno Lüling. Das Geheimnis, Text von Hermann Löns (Salonorchester-Sammlung Tonhalle Nr. 56), Düsseldorf: Franz Suppan 1926.

Hansfried Sieben: Vox & Sucessor. In: The Talking Machine Review 70 (December 1985) S. 2000-2001. Link zum Internet Archive.

Rainer E. Lotz: „Bitte! Die neuen Vox-Platten“ – eine kurze Firmengeschichte der Vox-Schallplatten- und Sprechmaschinen A.-G., Berlin-Tiergarten. In: Der Schalltrichter 19 (Mai 2002), pp.1-7. Link zum Lotz-Verlag.

Walter Perné: Eine kleine Geschichte der Schallaufzeichnung (2014). Link zum Technischen Museum Wien.

Rainer Steinführ: Sender Voxhaus und frühe Rundfunkhistorie in Deutschland. Link zu Wumpus Welt der Radios.

Buntes Allerlei. In: Vox-Nachrichten. Blätter für Hausmusik Nr. 2 Jg. 2 (Februar 1927), S. 40.

Christian Zwarg: VOX Catalogue Numbers — 3000 to 3999: Male Solo Voices (Gesellschaft für historische Tonträger, o. Jahreszahl).